介護の仕事と聞くと重労働のイメージをお持ちの方は多いと思います。

その理由の一つには、体への負担があり、特に腰痛は介護職員の9割が抱えている問題と言われています。

前の記事でも書きましたが、先月参加した展示会では、移乗ロボットや立ち上がり補助の機器が以前より目に見えて増えていると感じました。

それだけ移乗動作を機械化することでのメリットが注目されているのではないかと思います。

この記事では、移乗介助について、その現状や課題、体へ負担をかける理由を人間工学に着目して解説していきます。

本記事の英語版はこちら→Ergonomic Perspectives on Transfer Assistance and Low Back Pain

移乗における課題

移乗とは

移乗とは、ベッド上から車椅子へ、など、ある場所から別の場所に乗り移ることをいいます。

怪我や病気、筋力低下や認知症などにより自力で行えない人に対して、介護者が支える・抱えるなどの方法で行うのは、よくある介護現場の風景です。

移乗の現状

日本の介護現場で当たり前に行われている移乗ですが、海外では、ノーリフティングケア(=人力で持ち上げない介助)が進んでいます。

例えばヨーロッパやオーストラリアなど、介護者が人を抱え上げること自体を国が制限し、リフトや移乗機器を使うことが標準になっている国もあります。

日本においても、2013年に厚労省は「職場における腰痛予防対策指針」を改訂し、原則として人力による抱え上げを行わないことを明記しました。

おそらく介護の人手不足問題もあり、この頃移乗機器が注目されてきているようではあります。

しかし、それにも関わらず人力に頼るケアを続けている現場がいまだに多い印象です。

日本においてノーリフティングケアが普及しないのは、以下のような理由によると思います。

●機器導入のコスト:

移乗機器の多くは介護保険適用となりレンタルできます。

また、施設で導入する場合には、国がテクノロジーの活用を推進していることから、補助金を受けられるケースもあります。

それでも、現状ではスタッフが対応できているケアに対して、あえて機械化のために費用をかける必要があるのかと感じてしまう現場も少なくないのだと思います。

●現場スタッフの意識:

施設などに導入する場合にコストの問題以外に大きいのが、現場スタッフの意識の問題です。

こういった福祉用具を使った作業を導入しようとしても、現場のベテランスタッフからは、「逆に手間になる」「慣れた方法の方が早くできる」といった声が聞かれやすいのです。

新しい道具を導入はしてみたものの、その使い方に慣れる前に面倒と感じて結局使わなくなってしまうことは、私も現場で経験があります。

本当に現場に合っている機械や道具の導入を、定着するまでサポートしてくれるシステムが整っていないことも問題なのかもしれません。

また、介護者側が「自分は早く上手くできるから」と移乗のケアに対して問題を感じていなくても、持ち上げられる側はどうでしょうか。

実は移乗は、抱えられる側にとっても苦痛となることがあります。

落とさないよう脇を強く抱えられたり、ズボンを持ち手にされたり、顔が介助者の顔に強く押し付けられて苦痛だったりという場面や、不安定で介護者が怖がっているのも見かけたことがあります。

人手不足になると、本来の「利用者のためのケア」ではなく、「介護者にとってやりやすいかどうか」という視点になりがちです。

立ち上がり動作に働く力

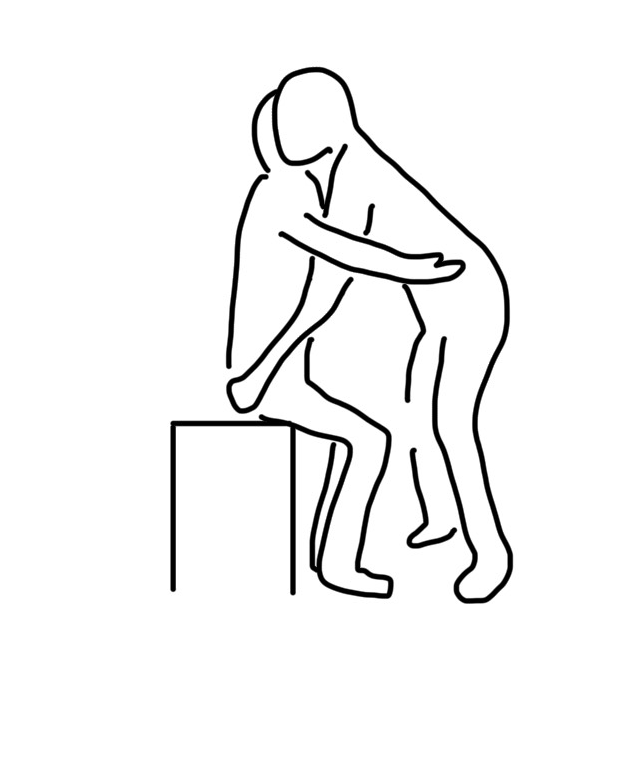

移乗の場面において、例えばベッドから車椅子へ移ろうとすると、

立ち上がる → 方向転換 → 座る

という動作が必要になります。

この中でも、特に不安定で転倒リスクが高く介助者の腰への負担が大きくなりやすいのが、立ち上がり動作です。

この立ち上がり動作の不安定さと負担の大きさを理解するため、まず、物が「倒れやすい」とはどのような状態なのかを詳しく見ていきます。

倒れやすさの基本

私たちは普段、ただ立っているだけなら特にふらつくことはありません。

しかし、例えば強風や地震などで急に大きく体が揺れたらどうでしょう。

多くの人が、

足を開いて膝を曲げ腰を落とす、

といった姿勢をとるのではないでしょうか。

これは、倒れないように体が自然にとる姿勢で、私たちはどうすれば倒れず立っていられるのかを体で分かっているようです。

では、この姿勢がなぜ倒れにくいのかを、物の「重心」と「支持基底面」に着目して見ていきます。

「重心」とは、物全体の重さの中心のことで、直立している人間の場合にはおへその下辺りにあります。

膝を曲げて腰を落とせば落とすほど、重心の位置は低くなります。

(重心についてはこちらの記事でも触れています→重心と転倒リスクを考える)

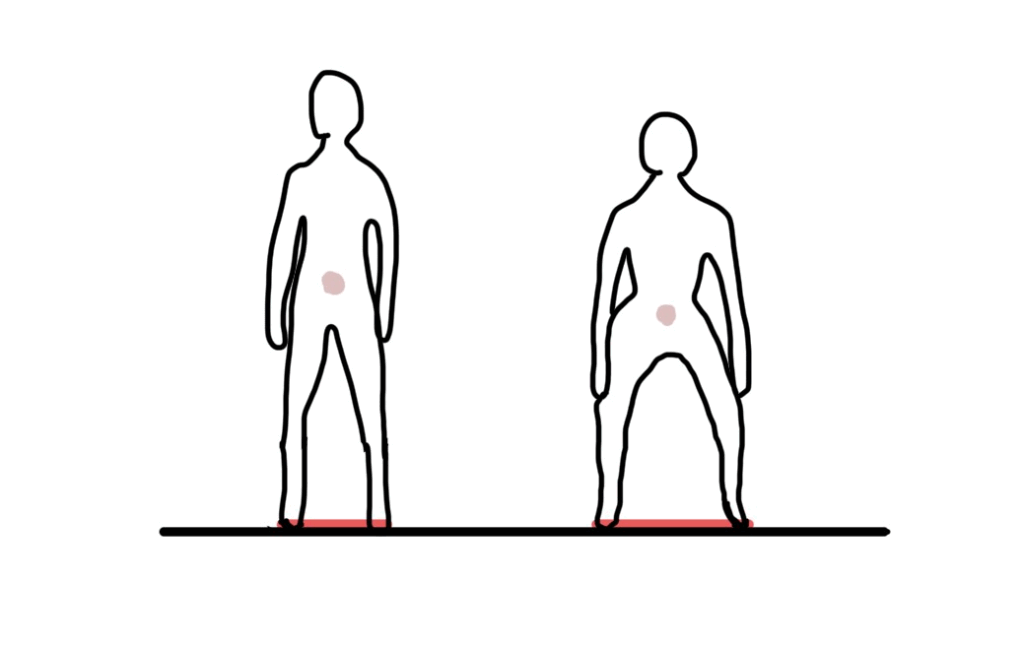

「支持基底面」とは、物を支えている部分が床と接している範囲のことです。

直立しているときには、両足で囲まれた範囲が支持基底面となり、足を揃えれば狭く、足を開けば広くなります。

ここまでで、重心と支持基底面が姿勢によって変わるものだということはイメージできたと思います。

では、この変化が姿勢の安定性とどのように関わるのでしょうか。

その仕組みを理解するために「床面重心」と「力のモーメント」という言葉を加えてもう少し解説していきます。

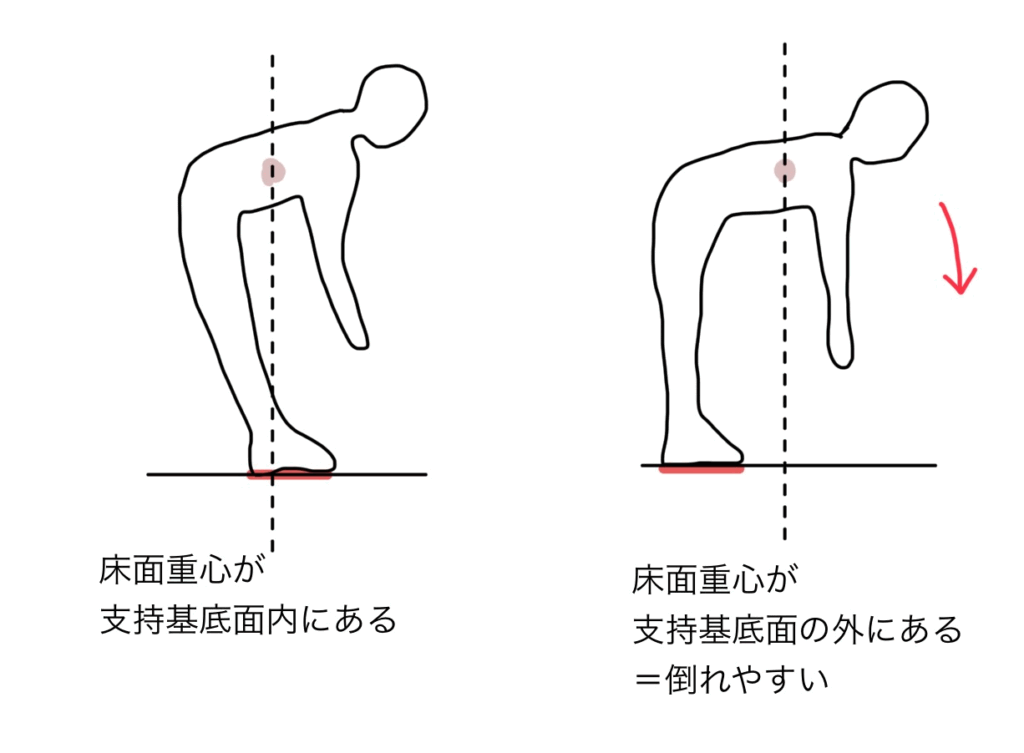

「床面重心」とは、重心の位置から真下に線を下ろし床と交わる点をいいます。

この床面重心が支持基底面の中にあると、物は倒れずに安定します。

逆に、床面重心が支持基底面の外へ出てしまうと、支持基底面の端を支点として、物を回転させる力=「力のモーメント」が働きます。

この回転する力(モーメント)が物を地面側に倒そうとする力となるのです。

つまり、物が倒れやすい状態とは、

床面重心が支持基底面の外に出て、支持基底面の端を軸にモーメント(倒れる方向の回転力)が働いている状態、

といえます。

先ほどの体の揺れに対して私たちが自然ととる姿勢は、

足を開いて支持基底面を広げ、膝を曲げ腰を落として重心を低くしています。

これはつまり、

・支持基底面が広くなる→床面重心が外へ出にくくなる

・重心が低くなる→床面重心が支持基底面の外に出る角度の範囲が広がる

という両方の効果が働いている、より安定した姿勢なのです。

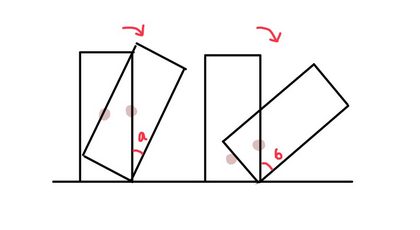

ここで「重心が低くなると倒れにくい」というのは少しわかりにくいかもしれないため、補足しておきます。

下の図は重心の高さの違う直方体を傾けたイメージです。

重心が支持基底面から外に出る角度を比べると、a<bとなり、重心が低い右の直方体の方が、倒れるまでの角度に余裕があります。

人の姿勢でも同じで、腰を落とし重心が低くなるほど、揺れに対して姿勢を保てる角度が広くなり、倒れにくくなるのです。

立ち上がり動作がふらつく理由

では、ここまでの考え方を、実際の立ち上がり動作にあてはめてみます。

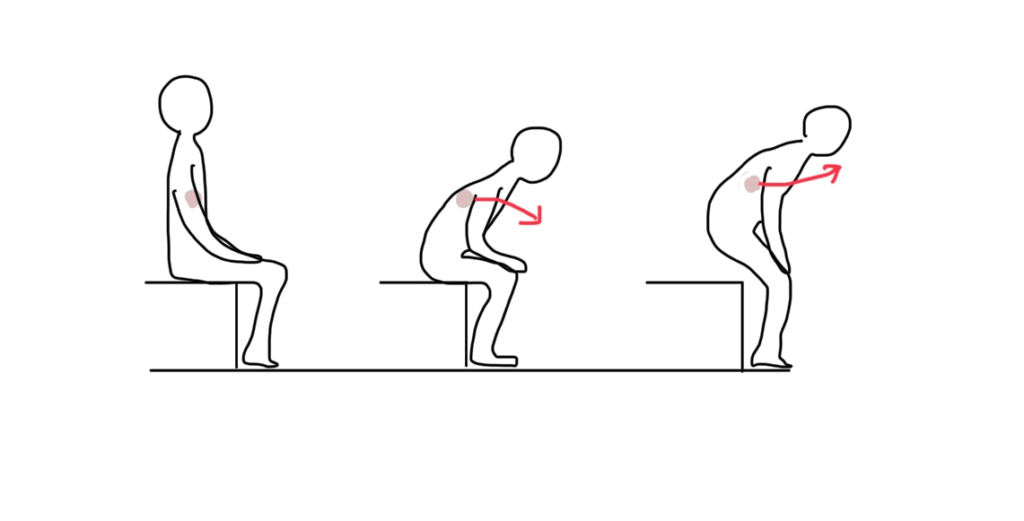

立ち上がりの途中では、次のようなことが起こります。

●重心が上がる:

座位より立位の方が重心が高くなります。

重心が高いほど、少し傾いただけで床面重心が大きく動くため、不安定になります。

●支持基底面が狭くなる:

立ち上がりの途中では、体重がつま先側にかかりやすくなります。

足の裏全体ではなく、足先寄りの一部分で体を支えている状態になり、支持基底面が狭くなります。

●前傾姿勢になる:

立ち上がるためには、一度体を前に倒して重心を足の上に移す必要があります。

この前傾姿勢では、床面重心は支持基底面の前側ギリギリか、外に出やすくなります。

つまり、立ち上がり動作においては、重心が高く、支持基底面は狭く、床面重心が前にずれることによって、

支持基底面の端を軸にしたモーメントが発生しやすい状態=転倒しやすい状態

になります。

若く健康な人であれば、ふらついてもとっさに筋力とバランスで姿勢を立て直すことができますが、病気やけがをした人や高齢者では、これが難しいことが多くあります。

移乗と腰痛

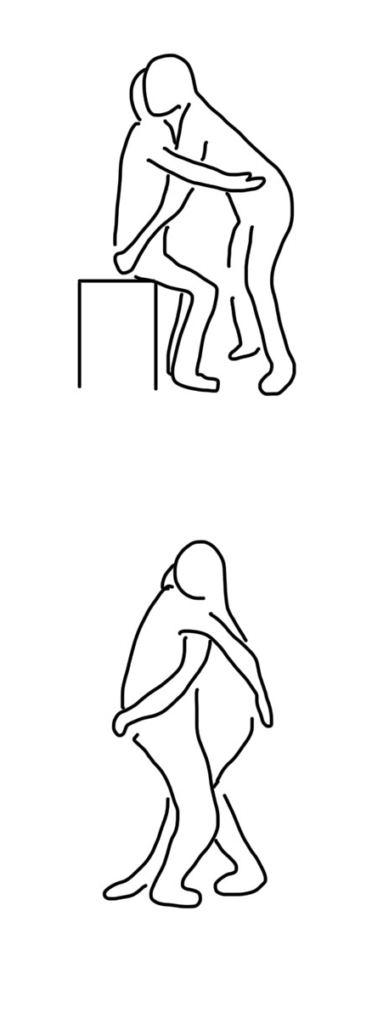

ここまで説明してきた力のモーメントや姿勢の不安定さは、介助する側の負担につながりやすくなります。

移乗介助は、利用者の状態によって、支えたり、持ち上げたり、それらを組み合わせて行います。

介助者が抱え持ち上げる場合にも、人の立ち上がりの自然な動きに沿って介助する方が、負担を少なくなるとも言われています。

そのため、立ち上がりの動作の介助では、

利用者が前に倒れかけるのを支えて止める、

その状態から体を起こし持ち上げる、

という大きな負担を受けることになります。

このとき、利用者の重心は介助者から遠く、介助者自身も前かがみになりがちで、腰の辺りが支点になりモーメントがかかってしまうという姿勢になります。

この力のモーメントの大きさは、

「力×支点からの距離」

となります。

ここでは、

「利用者の重さ(力)× 介助者の腰から重心までの距離」

がモーメントの大きさと関わるため、抱える利用者が重くて介助者との距離が遠いほど、介助者の腰には大きなモーメントがかかることになります。

もともと人が前にかがむと、介助者自身の上半身や腕の重さでモーメントが発生しますが、そこに利用者の重さが加わると腰椎を支点に更なるモーメントを生みます。

つまり移乗介助では、利用者の重量分×利用者までの距離分のモーメント(倒れる力)が必ず加わることになるのです。

そこで体が倒れないよう支えるため、背中側の筋肉(脊柱起立筋)がより強く収縮し、体を後ろへ引っぱる張力を発生させます。

この筋肉は腰椎についているため、張力はそのまま腰椎に作用します。

その結果、腰部には重さと筋の働きとによって、腰椎を圧縮する力と前傾姿勢によって腰椎を前に滑らせようとするせん断力が発生し、腰痛の要因になります。

このように、移乗の姿勢そのものが腰に大きな負担となる上、この状態で持ち上げたり向きを変えたりするため、腰痛やぎっくり腰につながりやすいのです。

こうした負担を減らすために、適切な移乗の方法を学んで日々注意していても、人間工学的に見ると、移乗の動作から完全に腰への負荷をなくすことはどうしても難しいところがあります。

移乗介助は日常的に行われるケアであるため、介助者の体に負担が積み重なりやすく、それが問題になりやすいのです。

おわりに

移乗介助は、介護現場で欠かせないケアでありながら、利用者・介助者のどちらにとっても体への負担が避けられないケアでもあります。

そのため、負担を少しでも軽くし安全に行うための方法や福祉用具が、これまでも求められてきました。

最近、介護現場の人手不足も背景となり、テクノロジーを活用した移乗機器が増えつつあります。

ニュースなどでは導入が進んでいると報じられていますが、私の身近な現場では、移乗の機器がそこまで普及しているとはまだ感じられません。

だからこそ、私自身も移乗機器についてもっと知り、現場で役立てたり、必要な方に広めていけるようになりたいと思っています。

次回の記事では、展示会で実際に見てきた移乗ロボや立ち上がり補助機器について、どの動作をどのようにサポートしてくれるのかという視点も含めて紹介していきます。

現在、このような情報発信とともに、看護師としての現場の視点と特許への知見を活かした、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、現場レポートの作成、市場展開支援なども行っています。

ご興味のある方はお気軽に、こちらよりお問い合わせください。

※本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容が含まれており、正確性を保証するものではありません。

参照

小川鑛一(2008)『イラストで学ぶ看護人間工学』東京電機大学出版局.

シルバー産業新聞(2025年11月10日号)

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf