以前、注射針のコーティング技術の記事の中で、注射による痛みを減らす方法の一つとして「針が細いと皮膚の痛点への刺激が少なくなり、刺す瞬間の痛みは軽減できる」という内容を書きました。

詳しくはこちら→注射の痛みを軽減する針の工夫

しかし、実は痛くない注射のためには、針の細さに着目するだけでは不十分なのです。

そこに深く関係しているのが、「圧力」です。

今回は、看護現場での視点から、「圧力」を掘り下げ、注射器、点滴、褥瘡といった場面にどう関係しているのかを見ていきます。

この記事は『イラストで学ぶ 看護人間工学』を参考にしています。

看護の現場で活かせる人間工学の考え方を、図解とともにやさしく学べる一冊です。

本記事の英語版はこちら→Pressure in Nursing Care: How It Affects Injections, IV Drips, and Pressure Ulcers

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容が含まれており、正確性を保証するものではありません。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

圧力とは

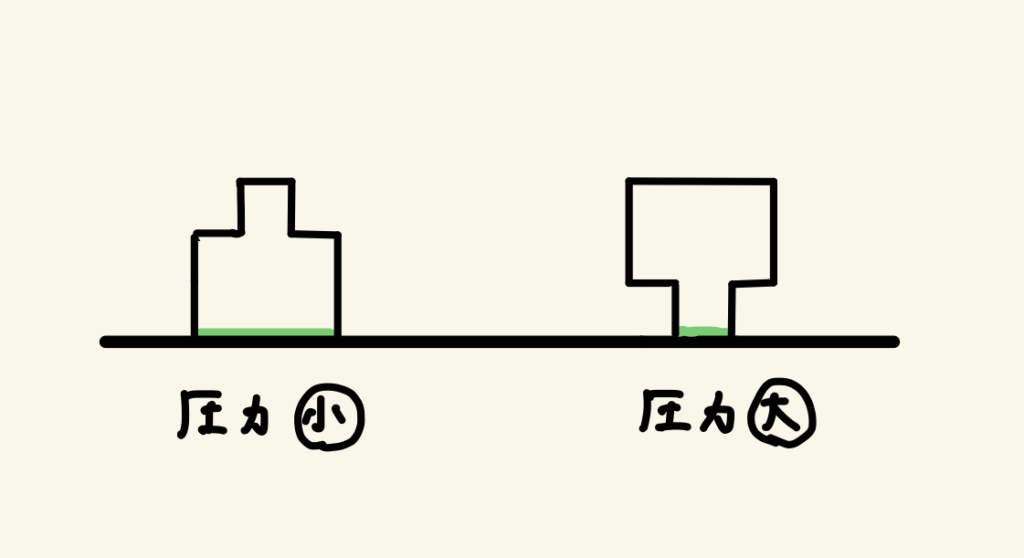

「圧力」とは、1㎠あたりに働く力を指し、

圧力(Pa)=力(N)÷ 面積(m²)

と表されます。

つまり、同じ力でも、それがかかる面積が小さければ圧力は高くなるということです。

たとえば、指の腹で手のひらを押しても、ほとんど痛みは感じませんが、爪の先で押すとどうでしょうか?

爪が食い込んでチクッとした痛みを感じ、手のひらに爪のあとが残りますよね。

これは、指の腹では力が広い面積に分散されるため圧力が低くなり、痛みを感じにくいのに対して、

爪の先では力が狭い面積に集中するため圧力が高くなり、鋭い刺激として感じやすくなるからです。

このことからもイメージできるように、圧力とは「力がどれくらい集中しているか」とも言えます。

注射の痛みと圧力

痛くない注射のためには、細い針を使うだけでなく、シリンジ(注射器)自体も可能な限り細いものを選ぶことが大切です。

その理由を理解するために、まずは注射における2つの圧力について説明していきます。

①針を刺す時の圧力

皮膚は体を守るバリアの役割を果たしており、それを突き破るには一定以上の圧力が必要です。

先ほどの話のように、爪を皮膚に押しつけても、簡単には傷つきませんよね。

これは、手で加える程度の力では、十分な圧力がかからないからです。

圧力とは、「力がどれだけその面積に集中しているか」を表すものなので、加える力が同じ場合には、その力がかかる面積が小さければ小さいほど、圧力は大きくなるのです。

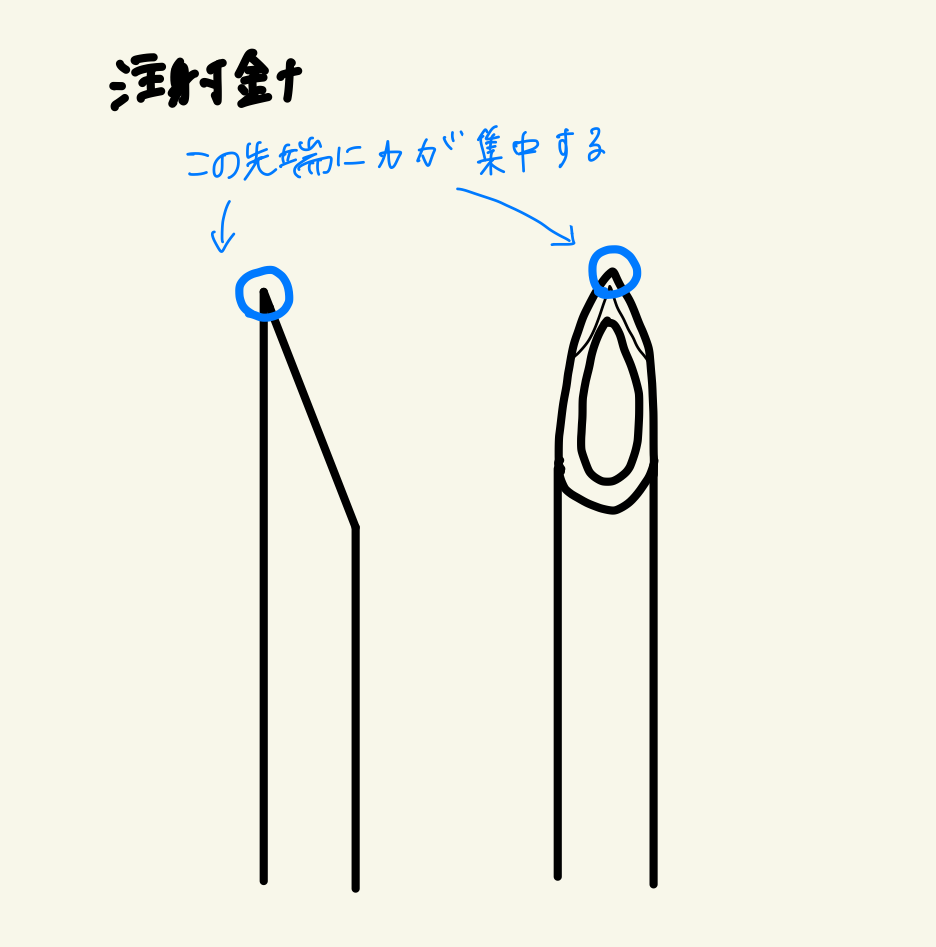

そのため、針先が鋭く(=先端の面積が小さく)なっていれば、同じ力でも皮膚に高い圧力がかかり、スッと刺さりやすくなります。

その結果、必要な力は少なくて済み、皮膚を刺激する時間も一瞬で終わるため、痛みが最小限に抑えられるのです。

このように、細くて鋭い針が痛みを軽減するのは、痛点への刺激が少ないという理由だけでなく、「力が集中して刺しやすいから」とも言えます。

注射針は、刺す部位や目的に応じて太さを選びますが、どの太さであっても、針先は必ず鋭く設計されています。

それは、この「力の集中」が、スムーズで痛みの少ない穿刺に欠かせないからです。

ちなみに、注射の痛みの軽減のために注射針自体に施される技術は他にもあります。

詳しくはこちらの記事で解説しています→注射の痛みを軽減する針の工夫

② 薬液を押し出すときの圧力

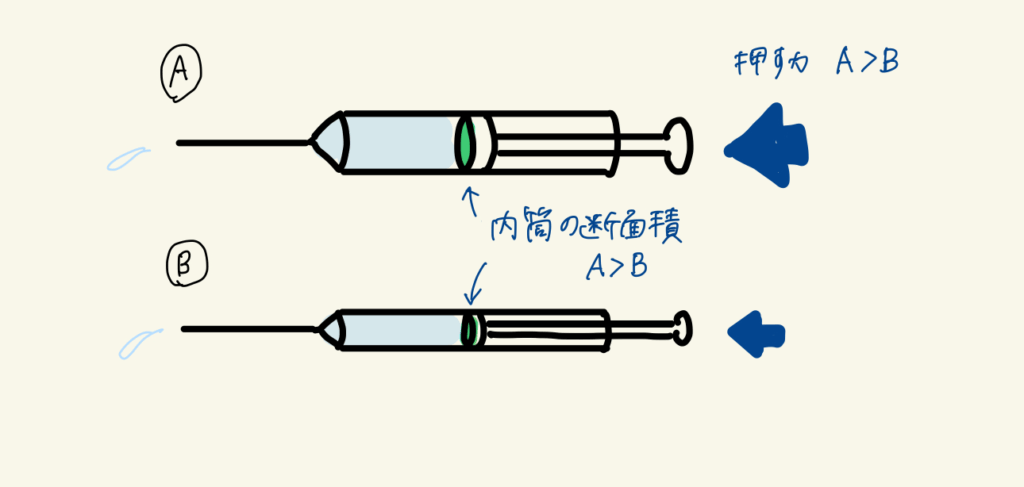

もう一つ注射において重要なのが、シリンジの内筒で薬液を押し出す際にかかる圧力です。

ここでは、針の内径とシリンジ(筒)の太さが関係してきます。

通常、注射針はシリンジよりも細いものですが、針とシリンジの内径の差が大きくなるほど、薬液を注入するのに必要な力も大きくなります。

つまり、針がより細く、シリンジがより太い場合には、薬液を押し出すために強い力で押さなくてはならないということです。

「太いシリンジの方が力をかけやすいのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、

先ほどの圧力(Pa)=力(N)÷面積(m²)という関係を思い出してください。

これを力に着目すると、

力(N)=圧力(Pa)×面積(m²)

となり、シリンジを押す力の場合には、

シリンジを押すのに必要な力=薬液を押し出すための圧力×シリンジ内筒の断面積

と言えます。

薬液をスムーズに押し出すためにはある程度の圧力が必要で、その圧力を発生させるための力は、シリンジの太さによって変わります。

太いシリンジは押す面積(内筒の断面積)が大きいため、同じ圧力をかけるにはより大きな力をかけなくてはいけないのです。

また、細い針を使用することで出口が狭くなり薬液が流れにくくなるため、薬液を押し出すのに必要な圧力が更に高くなります。

このとき、シリンジが太いと、薬液を押し出すためにさらに強い力が必要になります。

その結果、注射に時間がかかったり、手元がぶれてしまったりする可能性があります。

注射の痛みを減らすには、できるだけ手早く、かつぶれずに終えることも大切です。

そのためにも、薬液の量に応じて、なるべく細めのシリンジを選ぶのが理想なのです。

特に小児の予防接種では、痛みと恐怖で大泣きする上、もたもたしていると暴れてしまうこともあるので、とても手早いです。

子どもの注射は医師が行いますが、こうした点も踏まえて、シリンジの太さも選ばれているのではないかと感じます。

本当に注射の痛みを軽減するには

ここまで見てきたように、注射の痛みには、

①刺すときの圧力:針先が鋭く、力が小さな面積に集中すれば、皮膚にスッと入りやすくなる

②薬液を押し出す圧力:細い針には高い圧力が必要で、シリンジが太いと強い力が必要になる

という2つの圧力が関係します。

つまり、針を細くするだけではなく、薬液量や使用目的に応じてシリンジとの組み合わせまで考慮する必要があるのです。

こうした仕組みをふまえた選択や設計が、患者にとって本当に負担の少ない注射の実施につながります。

点滴の流量と圧力

看護の現場においては、圧力を考慮しなくてはいけない場面は注射だけではありません。

点滴にも圧力が関係しています。

看護師が点滴において気をつけていることの一つに、流量(滴下速度)の管理があります。

点滴は、薬剤や患者の状態によって投与速度が決められており、決められた時間内に適切な量を投与することが求められます。

薬剤によっては輸液ポンプを使用して正確に投与する場合もありますが、自然滴下の点滴では、こまめな流量調整が必要になります。

点滴が予定より早く終わってしまったり、逆に残ってしまったりすると、患者さんへの影響もさることながら、次の勤務帯の看護師に申し送るのが気まずいものです。

特に、人員の少ない夜勤帯で手間がかかるような状況を作ってしまうと、先輩から小言をもらうこともしばしば‥

そんな恐怖もあって、気にしていても、なぜか予定どおりにいかない…ということはよくあります。

では、なぜ滴下がずれてしまうことがあるのでしょうか?

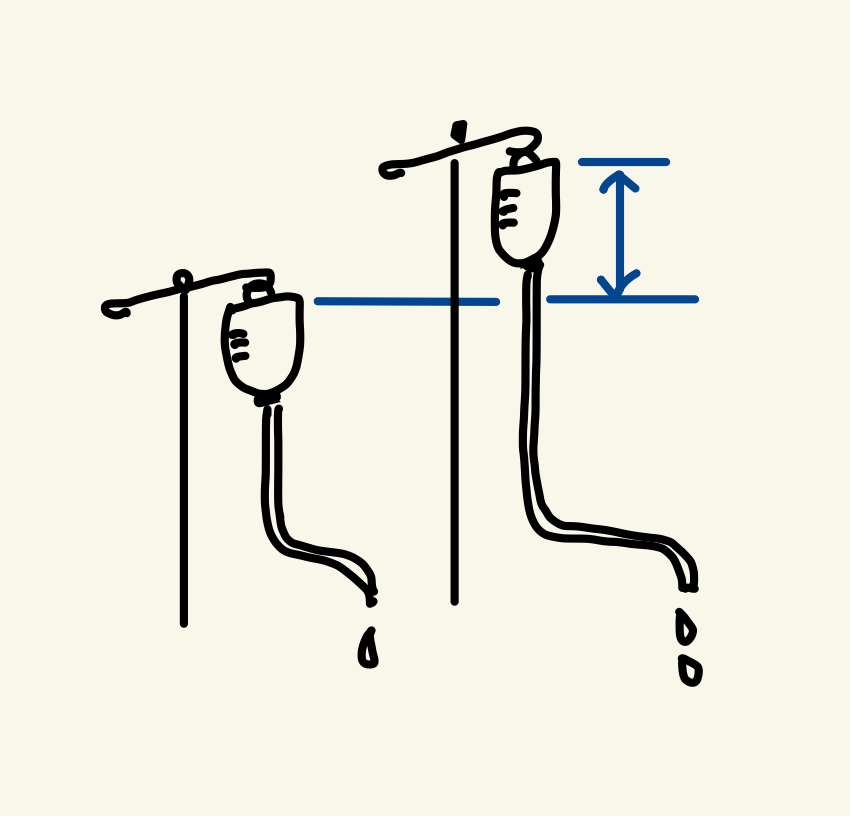

その理由のひとつが、点滴ボトルの「高さ」です。

水は高いところから低いところへ自然に流れます。

これは、高いところにある水が『位置エネルギー』をもっているからです。

たとえば水力発電は、上流と下流の高低差によって水が落ちる力(=位置エネルギー)を利用して電気を作っています。

点滴も同じで、上流(点滴ボトル)と下流(点滴ルートの先の刺入部)との高さの差があることで、輸液が自然に流れる仕組みです。

点滴ボトルが刺入部より高い位置にあると、その高さによって輸液が持つ位置エネルギーが増えます。

このエネルギーは「輸液の重さ」として下向きの圧力(静水圧)となり、輸液をチューブ内に押し出す力になります。

つまり、点滴ボトルの位置が高いほど、圧力が大きくなり、滴下速度が速く、

逆に、点滴ボトルの位置が低くなると、圧力が弱まり、滴下が遅くなるということになります。

そのため、患者さん自身が活動的な場合や、移動などで点滴ボトルを掛け替える機会があると、点滴ボトルと刺入部との高低差の変化によって滴下速度が変わってしまい、点滴の予定がずれてしまうという現象が起きるのです。

褥瘡リスクと圧力

圧力は皮膚のトラブル、特に褥瘡(じょくそう)とも深い関係にあります。

褥瘡とは、一般的には床ずれと呼ばれています。

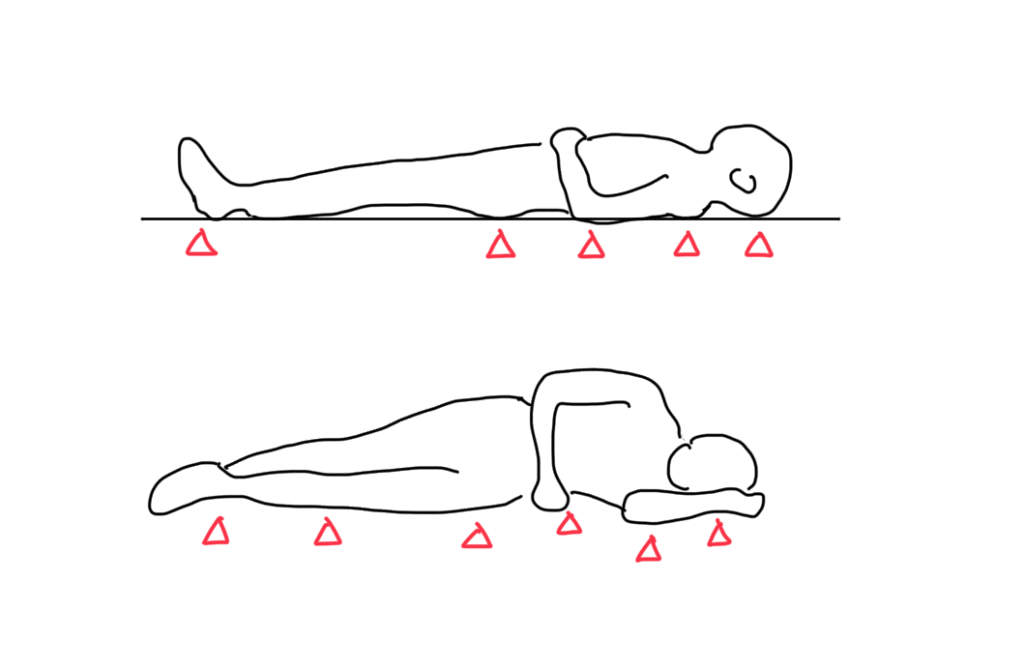

長時間同じ姿勢で皮膚への圧力がかかり続け血行障害が起こることで発生する皮膚損傷です。

一般的な傷は、擦ったり切ったりという外部からの衝撃や摩擦によって、皮膚が直接的に傷つくことで起こるものです。

褥瘡はそれらとは違い、長時間の圧迫により血流が途絶え、酸素や栄養分が不足してその部分の細胞が死んでしまうことで発生します。

特に自分で体の動かせない寝たきりの患者さんで起こりやすく、骨の出っ張った部位(骨突出部)にできやすい傾向があります。

たとえば、硬い床に仰向けで寝転がってみると実感できますが、肩甲骨や仙骨、踵などが床に当たり、痛みを感じやすくなります。

これは、骨突出部に体重が集中し、その部分の圧力が高くなるためです。

こうした状態が長時間続くと、局所的な血流障害が起きやすくなり、褥瘡のリスクが高まるのです。

そのため、寝返りをうつことが難しい方には、定期的に体位を変える「体位変換」を行い、圧力がかかる部位を変えることが重要なケアとなります。

また、エアマットなど体圧分散機能のあるマットレスの使用も、褥瘡予防にかなり効果があります。

エアマットは、体の接触面全体がゆっくりと沈み込むように設計されており、体重を広く受け止める構造になっています。

これにより、骨の出ている部分だけに圧力が集中するのを防ぎ、体重が広範囲に分散されることで、血流障害が起きにくくなり、褥瘡の予防や悪化防止につながるのです。

おわりに

圧力とは、単に圧迫する力の強さではなく、その力がどれだけその面積に集中しているかを示すものです。

注射、点滴、褥瘡など、看護の現場ではこの「圧力」が深く関わっている場面が多く、その仕組みを理解しておくことで、処置やケアの質をより高めることができます。

また、原理をきちんと分かっていれば状況が変わっても応用が利くので、より看護の面白みを感じることもできます。

次回以降の記事では、今回のような視点を踏まえて、現場で使われている注射器、体圧分散、点滴など「圧力」に関わる医療・ケア製品についても取り上げていく予定です。

現在、このような情報発信とともに、看護師としての現場の視点と特許への知見を活かした、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご興味のある方はお気軽に、こちらよりお問い合わせください。

参照

岡庭豊『病気がみえる vol.14 皮膚科』第1版、2020年、株式会社メディックメディア

小川鑛一『イラストで学ぶ 看護人間工学』2016年、東京電機大学出版局