先日、施設の利用者さんが散歩中に転んでしまい、今後の安全対策を話し合いました。

この記事では、この方がなぜ転倒したのかについて、姿勢や重心の話を中心に、自分なりに考えたことをお話していきます。

※掲載している事例や個人情報は、守秘義務を遵守し、特定されないよう配慮しています。

情報の正確性や最新性を保証するものではありません。

重心とは

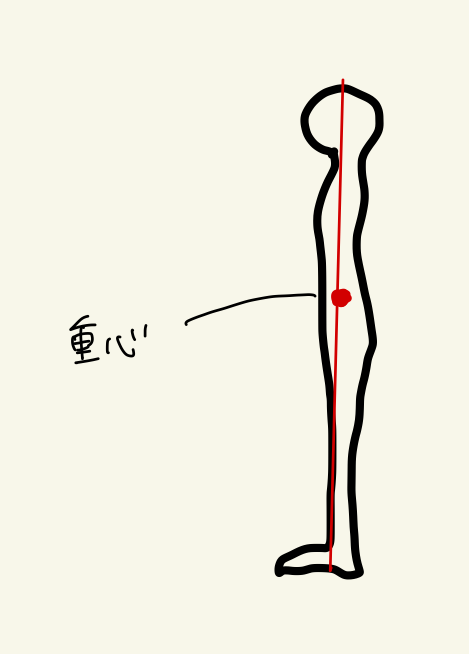

人間の姿勢の安定性を考えるとき、重心がどこにあるのかを知ることは重要です。

重心とは、物体全体の重さの中心のことです。物体はこの重心を中心に、地球に引っ張られています。

重心の位置は、物体の各部分の重さと位置によって決まります。

人間が立っているときは、各部位の重さのバランスにより、体幹の中央軸上、へそより少し下が重心となります。

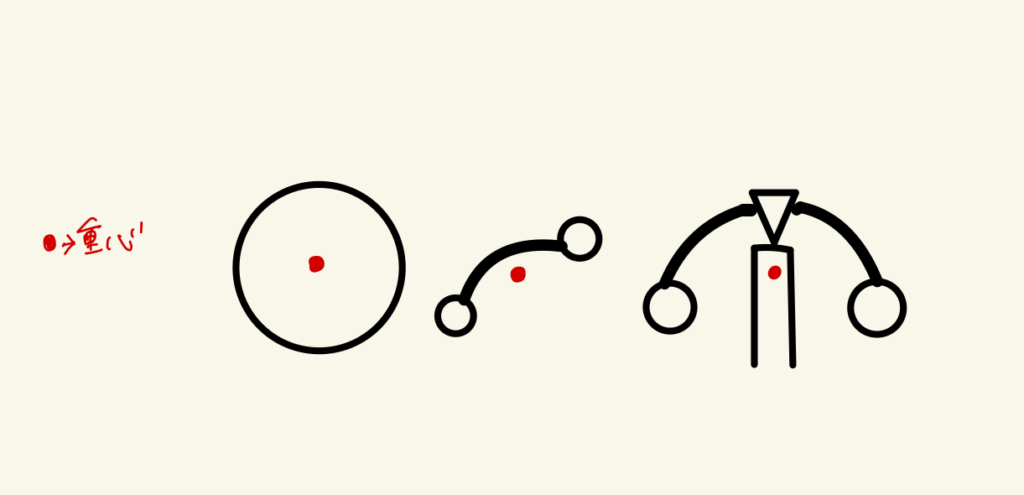

通常、重心は物体の内部にありますが、形が不規則な場合は、重心が物体の外に位置することもあります。

例えば、曲がった棒では棒の外側の空間に重心があり、やじろべえの場合は本体の重心が支点よりも下の空間にあります。

重心がずれるとどうなるのか

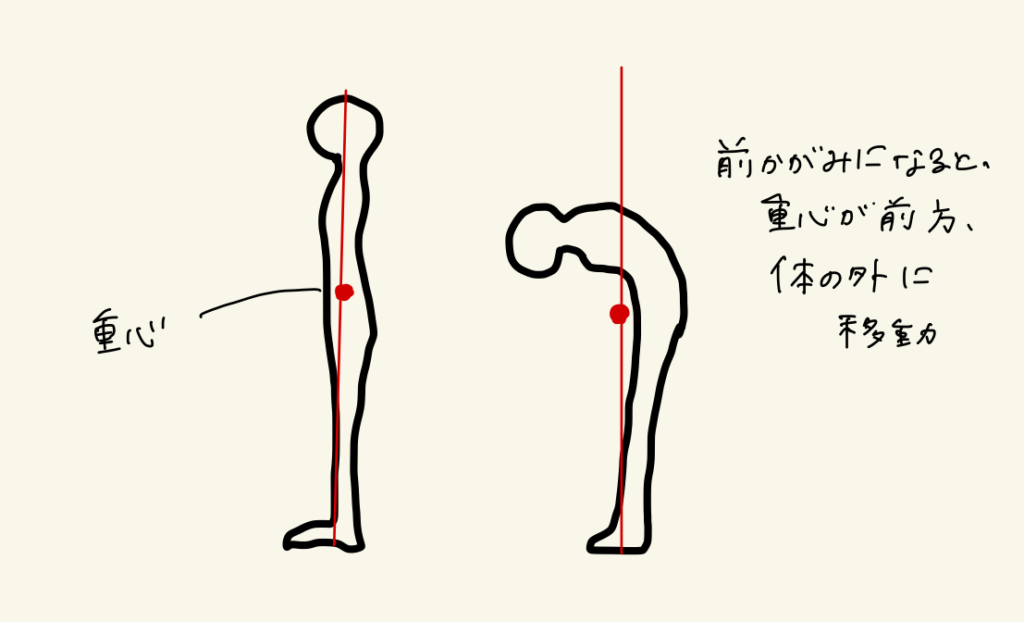

立っているとき、重心は両足で支えている面(支持基底面)の真上にあることで、体のバランスが保たれています。

しかし、重心が支持基底面からずれる(体の外にはみ出す)と、バランスが取れず不安定になり、体を支えるために余分な筋力や関節の動きが必要になります。

若く健康な人であれば、姿勢を立て直すためにすばやく筋肉や関節を動かしたりできますが、筋力や関節の動きが低下している高齢者にはそれが難しく、転びやすくなる原因になります。

さらに、介助する側にとっても重心の位置は重要です。

そのため、介護や看護の技術では初めにボディメカニクスを学び、「重心は低く、支持基底面は広く取り、対象を近づける」と教わりますが、これはまさに物理の知識に基づいた考え方なのです。

例えば、持ち上げる人と持ち上げられる人の重心が離れている場合、持ち上げる際に腰や背中に過剰な力がかかり、介護者が腰を痛める原因になります。

重心を意識して介護することは、本人の転倒防止などの安全確保と介護者の体への負担軽減の両方に繋がるのですね。

重心と姿勢

では、今回のケースについて、姿勢や歩き方と重心の関係を考えてみます。

この利用者さんは、高齢であるため円背(背中が丸くなった状態)がある方でした。

通常、円背があると上体が前に傾き、重心も前にずれてしまいます。

重心が支持基底面からはみ出すと、体はバランスを保ちにくくなり、転倒リスクが高まるのですが、この利用者さんは普段の立位や歩行が比較的安定していたのです。

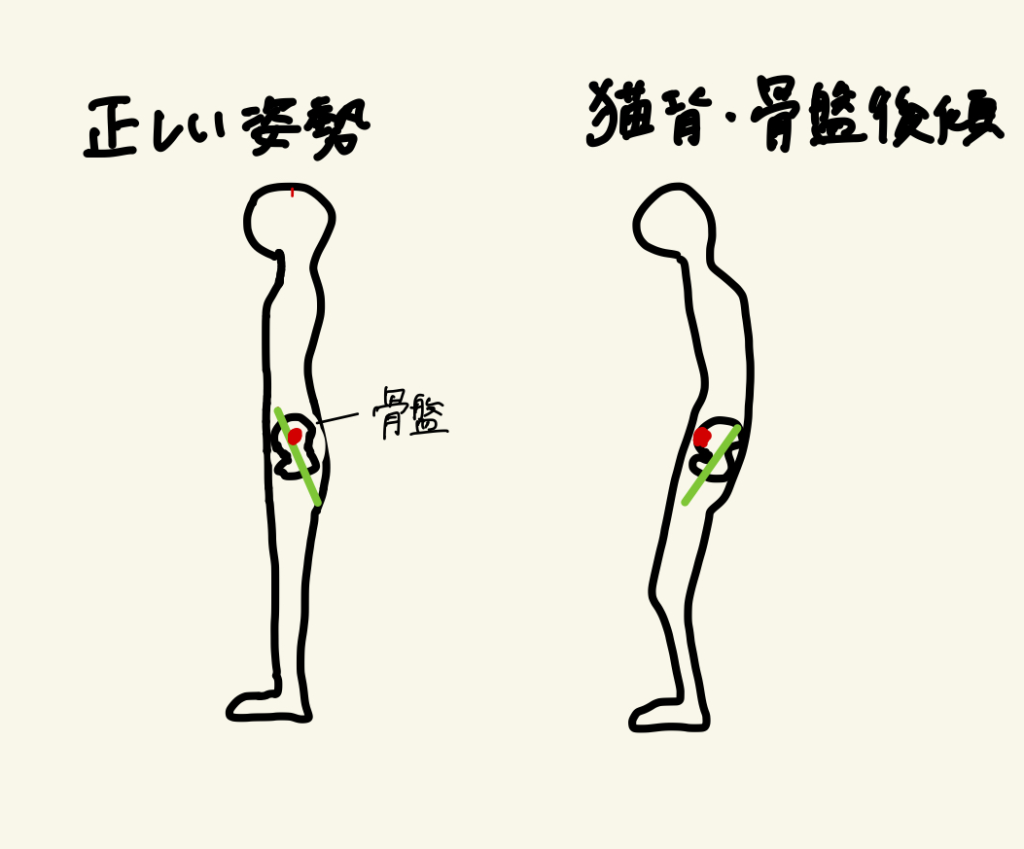

立位・歩行時の姿勢を詳しく観察すると、骨盤を後ろに傾け、恥骨を前方に突き出すような姿勢をとっていることがわかりました。

骨盤が後傾していることで、円背によって前にずれた重心を体の中心に引き戻し、重心は支持基底面の上になります。

そのため、背骨が曲がり前屈みになっているにもかかわらず、ふらつきの少ない安定した立位・歩行が可能になっていたと考えられます。

転倒したのはなぜか

高齢者の看護や介護において、転倒リスクの問題は切っても切り離せず、特に認知症の方だと、転倒リスクとの戦いになることもあります。

一般的に、高齢者は筋力低下、関節可動域の減少、視力・聴力の低下、認知機能の低下などにより、転びやすくなります。

しかし、今回の利用者さんは、室内での日常生活では転びそうになったことはありませんでした。

今回転倒したのは、いつもより長距離を歩いた外での散歩中でした。

原因は、

- 普段歩行が安定していたため、付き添い介護者の注意が不足していたこと

- 長い距離の歩行での筋肉疲労による足の引き上げ力の低下

- アスファルトの摩擦による引っかかり

ではないかと考えます。

摩擦とは、物体同士が接して動こうとするときに生じる抵抗力のことです。

摩擦が小さいと滑りやすく、摩擦が大きいと引っかかりやすくなります。

施設内の床は凹凸が少なく摩擦が小さいため、足をすってしまっても滑らせながら歩くことができます。

一方、道路のアスファルトは表面が粗くざらざらしていて摩擦が大きく、足をすったときに引っかかりやすくなります。

今回のケースは、こうした路面の摩擦の違いにより、足が地面に引っかかったことも原因ではないかと考えました。

話し合いをしてみて

話し合いの前は、

「歩き方が悪いのか?」「リハビリが必要なのか?」「今後は室内でも必ず付き添う必要があるのか?」

など、さまざまな意見が出ました。

しかし、話し合った結果、歩行は良いとは言えないもののそれなりに安定しており、行動を制限する必要はないという結論に至りました。

姿勢と重心を考えたことで、根拠を持って「歩行は安定している」と説明することもできました。

今回の話し合いを通して、

- 円背だからといって必ずしも歩行に問題があるとは限らないこと

- 普段安定しているからといって常に安全とは限らないこと

- 環境の変化によるリスクを見逃さないことの重要性

を改めて実感しました。

今後も、物理の知識も踏まえながら利用者さんの状態をアセスメントし、適切なサポートを行っていきたいと思います。