今回は、以前便秘の問題とともに取り上げたカリメートという薬について、続きのお話です。

以前の記事はこちら→カリメート内服で便秘になる理由

カリメート内服による便秘に困っている、という話をしましたが、副作用以外にも、この薬で問題になりやすいのが飲みにくさです。

この薬は粉末状で処方され水で溶かして飲むことが多いのですが、水に溶けにくい粉のため、ざらついて喉ごしが悪く、続けて飲むのがつらいと感じる方も多いようです。

そして、実際に起きていた問題は、カリメートを内服していた方が経管栄養中だったため、溶けない粉末が原因で、何度かチューブを詰まらせてしまったことです。

詰まるたびにチューブの交換が必要になり、看護側も利用者さんにも負担でした。

初めは一時的な処方だと思い対応していましたが、持続的に投与を続ける必要があるとの判断になったため、薬剤変更を相談し、カリメート経口液に切り替えたところ、詰まりの問題は解消されたのです。

この記事では、カリメート経口液がなぜ詰まらずに投与できるのか、という疑問から、薬の分散技術について、関連する特許を参考にしながら解説していきます。

※本記事は、法令やガイドラインに沿って内容・画像の見直しを順次進めています。

一部の図は自作または再構成したものに差し替える予定です。

掲載している事例や個人情報は、守秘義務を遵守し、特定されないよう配慮しています。

情報の正確性や最新性を保証するものではありません。

カリメート経口液とは

カリメートは高カリウム血症の治療に使われる薬で、主成分はポリスチレンスルホン酸カルシウムです。

腸内でカリウムイオン(K⁺)とカルシウムイオン(Ca²⁺)を交換することで、余分なカリウムを便として排出させる働きを持ちます。

カリメートの作用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。→カリメート内服で便秘になる理由

今回、チューブの詰まり問題を解消するため処方してもらったのが、カリメートの液体製剤です。

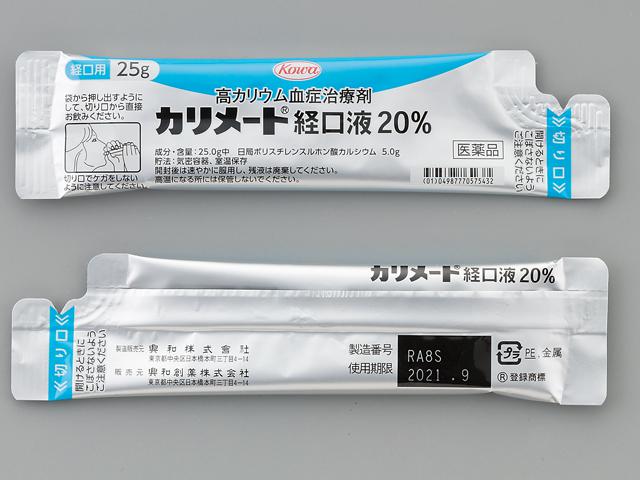

画像引用元:https://medical.kowa.co.jp/product/item-17.html

この製剤は見た目は白く少しとろっとした液体で、液をさらに水で溶いても沈殿することはありません。

しかし、その薬効成分は粉末と同じポリスチレンスルホン酸カルシウムと記載があり、水に溶けにくい物質であることは変わりありません。

それなのになぜ沈殿しないのでしょうか?

分散する仕組み

そもそも薬は溶けていない

看護師間で「これなら溶けるしいいね。」なんて話をしていましたが、正確に言うと、ポリスチレンスルホン酸カルシウムが水に溶けているわけではありません。

「水に溶ける」とは、物質が分子やイオンの小ささにまでばらばらになり、水の分子に囲まれて均一に広がることを意味します。

しかし、ポリスチレンスルホン酸カルシウムは水に溶けず、粒子のまま存在する性質を持っています。

つまり、この液体のカリメートは水に「溶けている」のではなく、水の中に「分散している」状態なのです。

以前の記事でお話したように、粉末製剤は水に混ぜると片栗粉のように沈殿してしまいますが、カリメート経口液ではそれが起こりません。

それは、「沈まない」=「分散した状態」を維持するためにある物質が使われているからです。

とろみ剤による分散

混ざりにくいものを混ぜるために使われる物質として、まず界面活性剤が思い浮かんだのですが、添付文書を見てみると、それらしいものは使われていません。

添加物として、

- キサンタンガム

- ローカストビーンガム

- カラギーナン

- メチルセルロース

といった多糖類が含まれています。

これらの多糖類は増粘剤として液体にとろみをつけるためによく使われており、実際カリメート経口液も、とろっと粘性を持つ液体です。

この「とろみ」が分散のかぎとなります。

(とろみのメカニズムはこちらの記事で解説しています。→誤嚥リスク軽減のためのとろみ剤)

では、増粘剤がなぜ粉を沈めずに分散させるのか、その仕組みをみていきます。

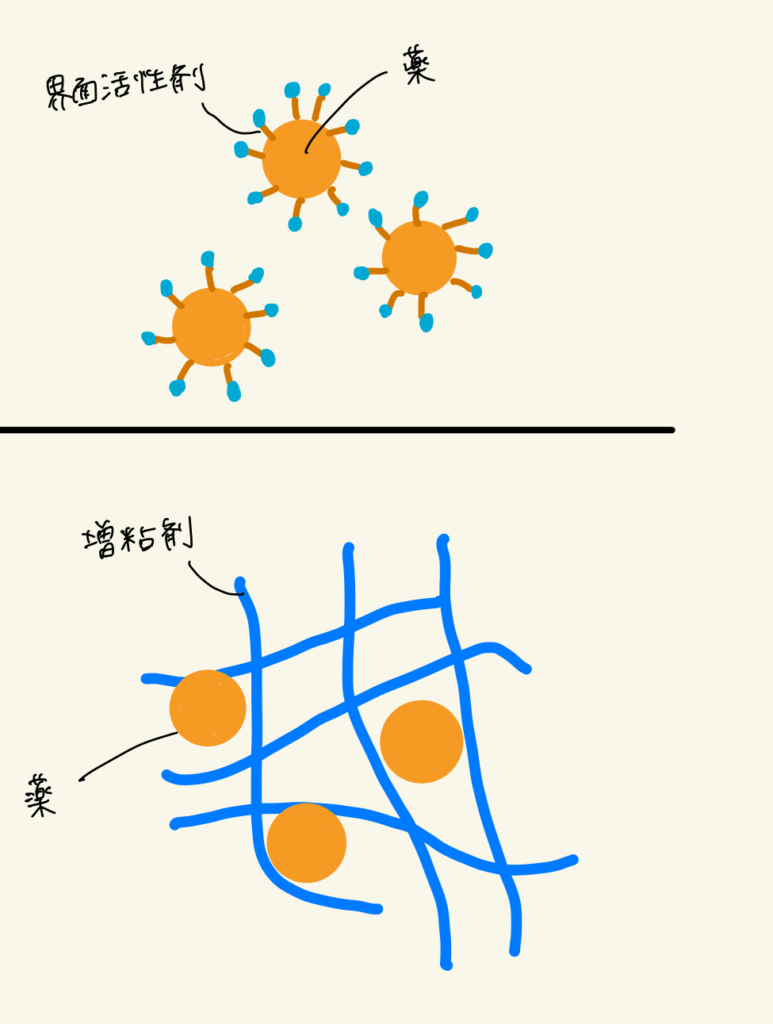

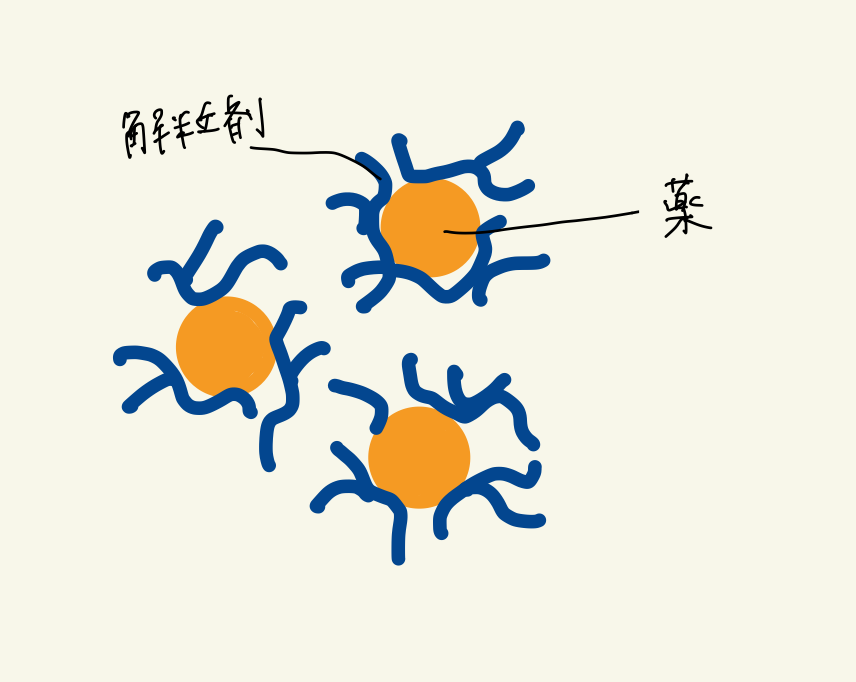

これらの増粘剤は水の中で網目状のネットワーク構造を作ります。

ネットワーク構造が水分子を取り込んで膨潤し、分子の動きが制限されることで、液体に粘性が生まれます。

この動きを制限された網目の中に、水分子と作用しない(=溶けない)粒であるポリスチレンスルホン酸カルシウムが挟まるようにとどまり、「水に溶けてはいないけれど沈まず分散している状態」を保つことができると考えられます。

界面活性剤との違い

ここで、初めに思い浮かべた界面活性剤との違いについても触れておきます。

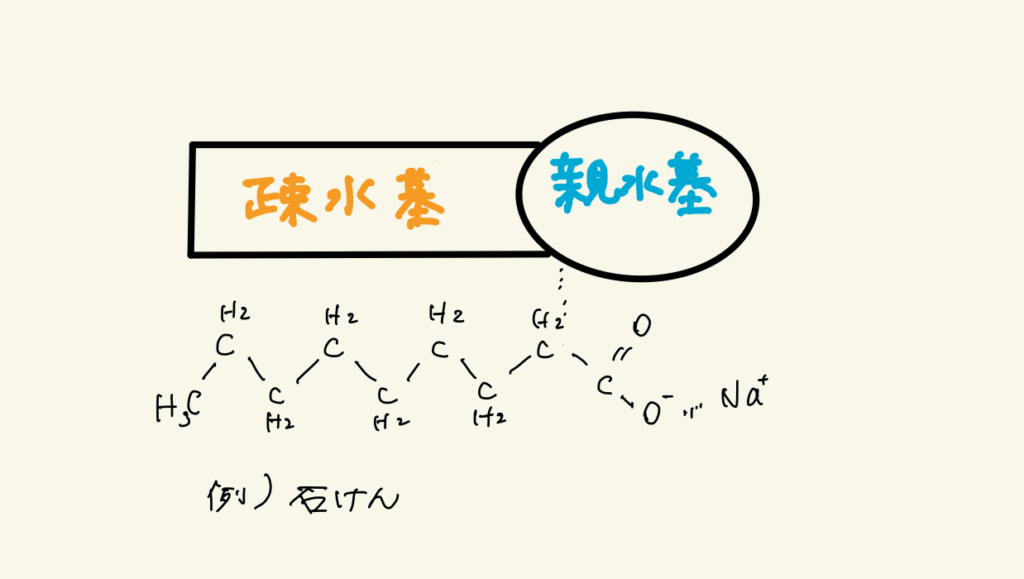

界面活性剤とは、親水性(=水に馴染みやすい)部分と、疎水性(=油に馴染みやすい)部分を持つ分子です。

例えば水の中に油を垂らすと、油は水に溶けずまとまって浮かんでしまいます。

ここに界面活性剤を加えると、疎水性の部分が油とくっつき、親水性の部分が水となじむため、水と油のような本来混ざりにくいもの同士を混ぜて、分散した状態をつくることができます。

乳液やマヨネーズは、こういった界面活性剤の作用を利用した製品です。

一方、今回のカリメート経口液では、増粘剤が作る網目の中に粒子がとどめられて動きが制限されることで、粒子が沈まずに混ざった状態になります。

つまり、

界面活性剤は粒子を1つずつ包んでバラバラにして水の中に広げ、

増粘剤は網目の中に粒子をとどめて沈まないようにしています。

界面活性剤についてはこちらの記事でも解説しています。→溶血と検査と界面活性剤の関係

関連特許

溶けにくい薬剤の製造に関して、以下の特許を読みました。

【国際公開番号】WO2005/094788

【国際公開日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【発行日】平成20年2月14日(2008.2.14)

【発明の名称】難溶性薬物の微粒子分散液およびその製造方法

従来の問題点

難溶性薬物は、体内で溶けにくく吸収されにくいため、様々な工夫がされています。

その方法には、

- 薬を細かく(微粒化)して表面積を増やすことで溶けやすくする方法、

- 水に溶けやすい物質の中に薬を分散させて固めることで溶けやすい状態にする方法(固体分散体形成)、

- 薬の分子と親水性を持つ分子を結びつけることで溶けやすくする方法(可溶性複合体形成)、

- 薬の構造を水に溶けやすい塩の形にする方法(易溶解性塩形成)

などがあります。

その中で、こちらの特許は、難溶性薬物の微粒化とそれを分散させる方法に着目しています。

従来の微粒化方法には大きく分けて2つあり、以下のような問題点が挙げられています。

●機械的破砕法(ビーズなどの粉砕媒体と粒子と衝突させることで粒子を細かくする方法):ビーズや装置の摩耗粉が混入しやすく、処理に数日かかるため微生物汚染しやすいという欠点があります。

●加圧粉砕法(高圧ホモジナイザーで液体を高圧で噴射・衝突させて細かくする方法): 粒子径のばらつきが大きく、均一にナノサイズにするのが難しいという欠点があります。

また、粒子サイズが不均一だと、小さい粒子が溶けて大きい粒子が成長するという「オストワルド熟成」いう現象が起きてしまうという問題もあります。

さらに、細かくなった粒子はブラウン運動(液体や気体中で微粒子がランダムに動き回る現象)が激しくなり、互いに衝突して凝集しやすくなってしまいます。

本発明の解決策

こちらの特許では、これらの問題を解決し、効果的かつ簡便な難溶性薬物の微粒子分散液の製造方法および分散安定性に優れた難溶性薬物の微粒子分散液を提供しています。

第1工程

難溶性薬物を解粒剤を含まない液に懸濁し、高圧ホモジナイザーで高圧処理します。

高圧ホモジナイザーとは、液体を極細ノズルに超高圧で通し、粒子同士を激しくぶつけたり、壁に衝突させたりして、細かくする機械です。

高圧ホモジナイザーは、液体中で粒子を衝突させて微粒化する機械のため、まず薬物を液体に混ぜておく必要があります。

このときには、粒子をばらばらにする働きのある解粒剤を含まない純粋な水などを使います。

そのため、機械によって粒子は細かくなるものの、薬物は水に溶けることなくすぐに凝集・沈殿してしまいます。

第2工程

第2工程では、第1工程で得られた分散液に、解粒剤として高分子化合物を添加し、その後再度高圧ホモジナイザーなどで粒子をより細かくします。

解粒剤として好ましいのは、

- 天然多糖類(例:アラビアゴム、キサンタンガム)

- セルロース誘導体(例:メチルセルロース)

- ビニルポリマー(例:ポリビニルアルコール)などです。

これらの物質は、水になじむ親水性の部分と難溶性の薬物の粒子にくっつきやすい疎水性部分の両方を持つことで、粒子を沈まずに分散させると考えられます。

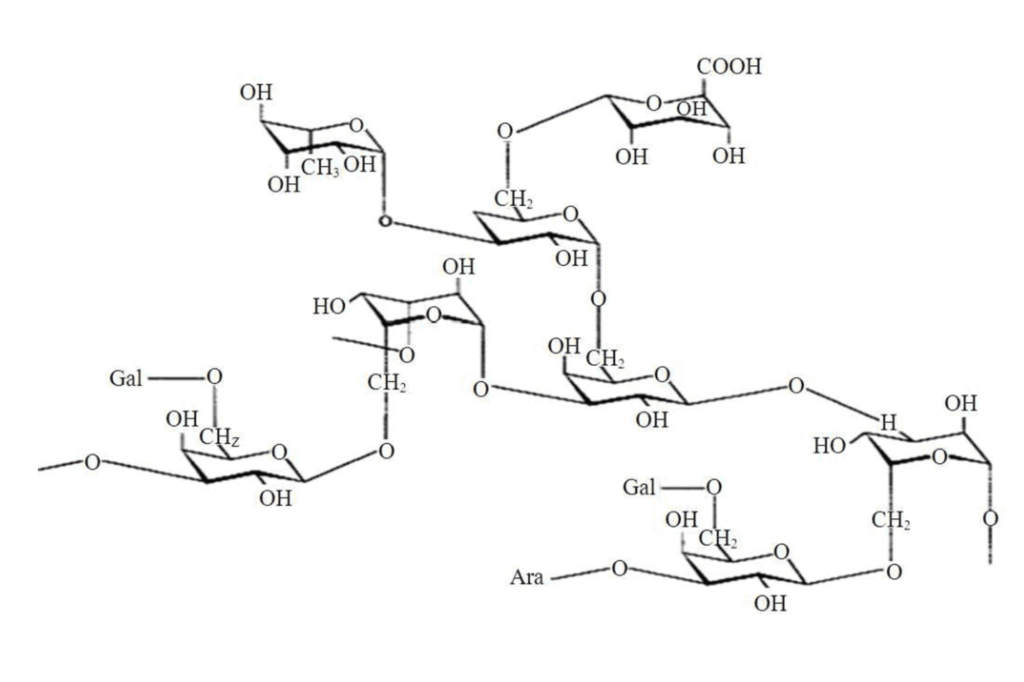

例えば、こちらの特許内で好ましいとされているアラビアゴムは、親水性のOH基と、疎水性の炭素の骨格の部分を持ちます。

<アラビアゴム(アラビアガム)>

画像引用元:https://shokulab.unitecfoods.co.jp/article/detail28/

疎水性の部分が薬の粒子とくっつき、親水性のOH基が水分子と接することで、粒子同士がくっつきにくくなり、水の中に広がって沈みにくい状態を保つことができます。

さらに、解粒剤を加えた後に再度高圧ホモジナイザーなどで処理することで、粒子がより細かく均一になり、もっと安定した分散状態となります。

また、この分散液にはpH調整剤や緩衝剤を加えることもできる、と記載されています。

pHが変動すると、液体中のH⁺やOH⁻の濃度が変化し、それによって高分子の電荷が変わります。

たとえば、アラビアゴムに含まれるカルボキシル基(–COOH)は、pHが変化すると–COO⁻のように負の電荷を持つ形に変化します。

こうした変化が高分子の水や薬とのなじみ方に影響し、分散の安定性にも影響を与えると考えられます。

さらに、こちらの特許では、必要に応じて増粘剤(とろみ剤)を添加してもよいと記載されています。

先に説明したように、増粘剤は液体に粘性を与えることで、粒子の動きを抑えて沈殿を防ぎ、薬が分散します。

すでに解粒剤によって薬が分散している液体に粘性が加わることで、より長く安定した状態が維持されると考えられます。

カリメート経口液の分散

このような分散技術は、今回取り上げたカリメート経口液にも応用されていると考えられます。

カリメートの成分は水に溶けにくいため、粉末のままではざらついた飲み心地の悪さや、経管投与時のチューブ詰まりなどの問題がありました。

しかし、とろみのある液体の中に薬の粒子が沈まず分散していることで、これらの服薬時の問題が解消されています。

この分散状態は、他の薬剤や水と混ぜても時間が経っても保たれるため、チューブが詰まることなく投与を続けることができています。

薬の分散技術の工夫が、現場での使いやすさや利用者さんの負担軽減にもつながっていると感じます。

参照

富山化学工業株式会社, 特許 WO2005/094788「難溶性薬物の微粒子分散液およびその製造方法」, 公開日:2005年10月13日

医薬用医薬品:カリメート https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00060499

興和株式会社 https://medical.kowa.co.jp/product/item-17.html

カリメート経口液の有用性の検討 https://www.shinryo-to-shinyaku.com/db/pdf/sin_0050_09_0849.pdf

アシザワ・ファインテック https://ashizawa.com/guidance/01.html

株式会社 エスエムテー https://www.smt-gr.co.jp/technology/emulsification.html

卜部吉信、『化学の新研究』 三省堂、2021