最近糖尿病について続けて書いていましたが、今回はインスリンという薬についてです。

過去の記事→糖尿病で起こるpHバランスの変化 インスリンというホルモン

元々糖尿病について書いたきっかけは、新しい入居者さんが使用しているインスリン注射が今まで使ったことのない「グラルギン」という注射だったので、インスリンについて改めて学ばねば、と思ったからです。

糖尿病ケアに携わる中で、持効型のインスリンとしてランタスやトレシーバという注射には馴染みがありましたが、これらも実は「グラルギン製剤」であると知りました。

この記事では、化学や特許の視点も交えながらインスリン製剤、特にグラルギン製剤について解説していきます。

※本記事は、法令やガイドラインに沿って内容・画像の見直しを順次進めています。

一部の図は自作または再構成したものに差し替える予定です。

情報の正確性や最新性を保証するものではありません。

インスリン製剤の化学構造

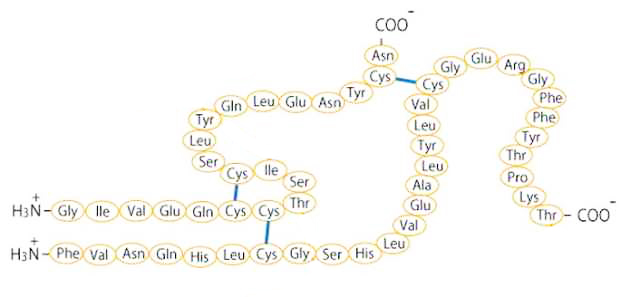

インスリンは、51個のアミノ酸からなるポリペプチドで、A鎖とB鎖の2個のアミノ酸鎖分けられます。

画像引用元:https://heart-clinic.jp/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85

A鎖は21個、B鎖は30個のアミノ酸を有し、2つの鎖は2個の二硫化架橋結合を通じて連結されている構造です。

上のイラストから分かるように、インスリンを構成するアミノ酸の一つであるシステイン(cys:cysteine)同士が、分子内の硫黄原子(S)を介して形成する強い結合(二硫化架橋)によって、インスリンは安定した立体構造を保っています。

インスリンの製造

インスリン製剤は遺伝子組換え技術によって作られています。

この技術では、微生物にヒトインスリンの遺伝子を組み込むことで、ヒトと同じ構造のインスリンを大量に生産することが可能になりました。

かつては動物の膵臓から抽出されたインスリンが用いられていましたが、不純物が混ざることやたくさんは作れないことが課題でした。

現在、インスリン分子の構造を改良し、超速効型や持効型といった多様な作用時間を持つ製剤が登場しています。

これにより、糖尿病患者が自分の生活スタイルに合った、より自然な血糖コントロールが可能になっています。

インスリン製剤の種類

インスリン製剤は、作用の発現と持続時間によって以下のように分類されます。

●超速効型

注射後15分以内に効果を発揮し、3~5時間で作用が終わります。食直前や食直後の投与の可能です。

●速効型

注射後30~1時間で効果を発揮するため、食事の約30分前に注射する必要があります。効果消失まで5~8時間かかるため、次の食前のタイミングで低血糖になってしまうことがあります。

●中間型

効果が持続するため、基礎分泌を補う目的で使用されます。皮下からの吸収が不安定であるため、インスリンの濃度が変化し血糖の変動を起こすことがあるため、現在は持効型が使われるようになってきています。

●持効型

24時間にわたり血中のインスリン濃度がほぼ一定で、1日1回の注射で基礎分泌を補うことができます。

●混合型

超速効型または速効型と中間型を混合した製剤。食後の血糖管理と基礎分泌補完を同時に行うことができ、注射回数を減らすことができます。ただし、頻回超速効型と持効型をそれぞれ組み合わせて頻回に注射をした方が、厳密な血糖コントロールが可能です。

インスリン作用時間の違いを生むメカニズム

インスリン製剤の作用時間の違いは、分子構造と分解・吸収のメカニズムによるものです。

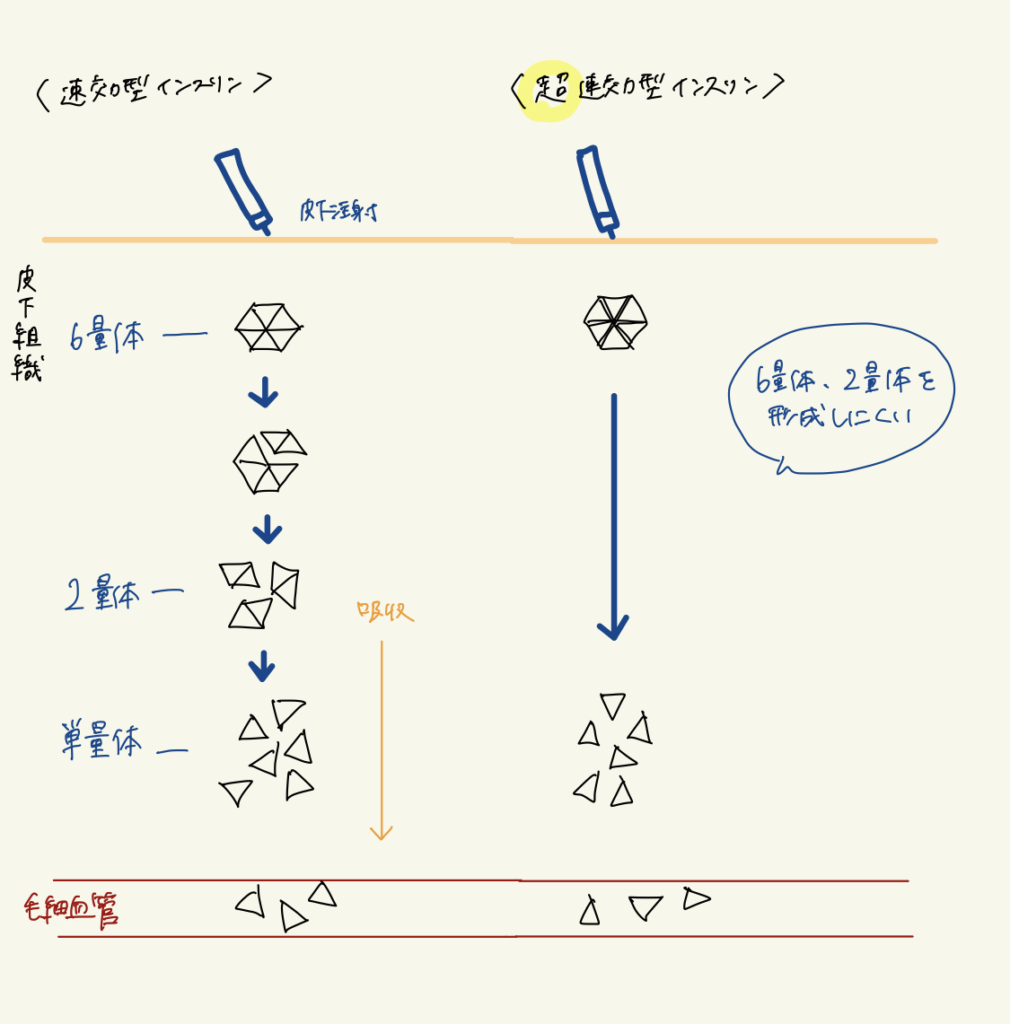

インスリンは通常、分子が6個集まって6量体を形成しており、皮下注射後、これが徐々に2量体や単量体に解離してから血中に吸収されます。

ここでは、超速効型・速効型、持効型の吸収メカニズムについて説明してきます。

超速効型インスリン

超速効型インスリンは、構造が6量体や2量体を形成しにくいように設計されています。

これにより、皮下注射後、インスリン分子が速やかに単量体に解離し、迅速に吸収されるため、投与後5~15分という短時間で効果が発現します。

速効型インスリン

速効型インスリンは、6量体を形成するため、効果発現までに30分~1時間かかります。これが超速効型インスリンとの主な違いです。

超速効型のメリット

超速効型インスリンは、速効型インスリンの問題点を解決するために登場した比較的新しいインスリンです。

2つのインスリンの違いは、効果の発現時間とその持続時間です。

超速効型は速く効き、速く効果が消えるという特徴がありますが、それにはいくつかのメリットがあります。

速効型インスリンは注射後約30分で効果が現れるため、食後の高血糖を抑えるには食事の30分前に注射する必要があります。

しかし、日常生活では病院のように注射や食事の時間を規則正しく管理するのは難しいですよね。

例えば、急いで食事を取らなければならない場面では、注射して30分待つことは現実的ではありません。

また、逆に注射をしたものの30分以内状況が変わって食事が取れなくなれば、低血糖のリスクが高まります。

一方、超速効型インスリンは食事の直前に注射すればいいので、このような煩わしさがありません。

また、超速効型は食事の間の低血糖を起こしにくいというメリットもあります。

速効型は効果が5~8時間持続するため、食事による血糖値の上昇を抑えた後も効果が続き、次の食事までに低血糖を引き起こす可能性がありますが、超速効型ではそのリスクを減らすことができます。

持効型インスリン

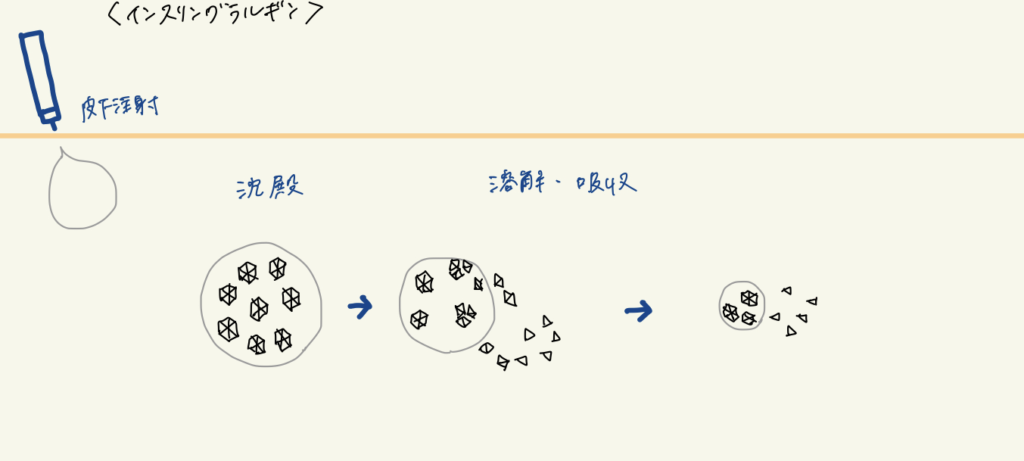

今回のテーマであるグラルギンを含む持効型インスリンは、長時間作用を実現するために特殊な工夫がされています。

グラルギンは中性付近のpHで溶解しにくい性質を持ち、皮下組織(中性環境)に注射されるとすぐに沈殿を形成します。

この沈殿物が徐々に溶解し、単量体として血管内に移行することで、一定の血中濃度を維持します。

これにより、1日1回の投与で24時間以上の持続的な血糖降下作用が得られる仕組みです。

持効型インスリンのこの仕組みは、一定した血中濃度を維持し、血糖値の急激な変動を抑えるために非常に効果的です。

この設計により、低血糖リスクを軽減しながら、長時間の安定した血糖コントロールが可能になります。

超長時間作用型インスリンの特許

以下の関連特許を読みました。

【公表番号】特表2024-541098(P2024-541098A)

【公表日】令和6年11月6日(2024.11.6)

【発明の名称】インスリンを含む超長時間持続型薬学組成物

こちらの特許は、次のような構成の超長時間作用型インスリン製剤を提案しています。

・等電点が5~8.5であるインスリン類似体またはその塩

・コラーゲン

・一以上の薬剤学的に許容される賦形剤・担体

(製剤の安定や保存を目的とする補助成分)ここでは特に、インスリングラルギンとコラーゲンの役割について解説していきます。

グラルギン

こちらの特許に記載されている「等電点が5~8.5であるインスリン類似体またはその塩」の具体例として、明細書では「インスリングラルギン」が挙げられています。

グラルギンについては、すでに持効型インスリンとしての基本的な性質には触れましたが、ここではその化学的な特性や働きについてもう少し詳しく見ていきます。

特徴

●等電点と長い作用時間

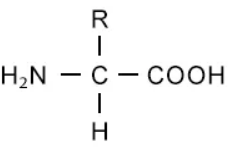

等電点とは、タンパク質を構成するアミノ酸が持つ正と負の電荷が釣り合い、分子全体として電荷を持たない状態になるpHのことです。

等電点を理解するためにアミノ酸の構造について少し説明します。

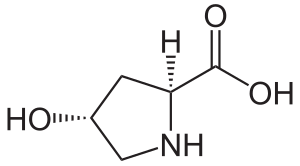

タンパク質を構成するアミノ酸の基本構造は以下の通りです。

画像引用元:Wikipedia アミノ酸

アミノ酸はカルボキシル基(-COOH)とアミノ基(-NH₂)を持つ両性化合物であり、pHによってH⁺を受け取ったり放出したりして、分子全体の電荷が変化します。

酸性条件下では、アミノ基(-NH₂)がプロトンを受け取ってNH₃⁺となるため、分子全体が正に帯電します。

一方、塩基性条件下では、カルボキシル基(-COOH)がプロトンを放出して-COO⁻となるため、分子全体が負に帯電します。

そして、等電点では、アミノ酸のカルボキシル基とアミノ基がちょうど電荷を打ち消し合い、分子全体が電荷を持たなくなります。

この状態では極性分子である水に溶けにくく、沈殿する性質があります。

インスリングラルギンでは、通常のインスリンの等電点よりも高く調整されており、皮下注射後に皮下組織の中性のpH(約7.4)で沈殿を形成します。

そして、沈殿した薬剤がゆっくりと放出されるため、効果が24時間と長いのです。

●酸性溶媒で安定

酸性溶媒中では、グラルギンのアミノ酸のアミノ基がH⁺を受け取って正の電荷を帯びます。

正電荷を帯びたグラルギン分子は極性を持つ酸性溶媒に溶けるため、凝集せず液体として存在することができます。

そのため、投与時には酸性溶媒中で液体として安定しており、通常の注射器などで投与することができます。

「その塩」とは

明細書には「等電点が5~8.5であるインスリン類似体またはその塩」とあります。

ここでの、塩(えん)とは、陽イオンと陰イオンがイオン結合で結びついた化合物のことを指します。

インスリンにイオンが結合することによって、酸性溶媒中では液体として存在しやすく、皮下に投与されると、生理的pH環境で沈殿する特性が発揮できるような形にされています。

問題点

●人によって薬の代謝が変わるため、24時間効果が持続しない場合があります。

●グラルギンと混合できないインスリンがあるため、複数のインスリン使う場合は注射回数が増えてしまいます。

●長期使用によってインスリン抵抗性が生じて効きが悪くなると、注射量を増やさなければならなくなります。

コラーゲン

特徴

この特許では、グラルギンの効果を持続させるためにコラーゲンを活用しています。

コラーゲンといえばお肌にいいイメージがある通り、その多くは皮膚に存在しています。

皮膚以外にも、骨、腱、軟骨など体内の様々な部位にも存在するタンパク質で、体内のタンパク質の約30%を占めています。

コラーゲンは、組織に強度や弾力性を与え『支える』役割を果たしています。

コラーゲン製品で「お肌の張り」や「しわ改善」がうたわれているのは、この支える働きによるものです。

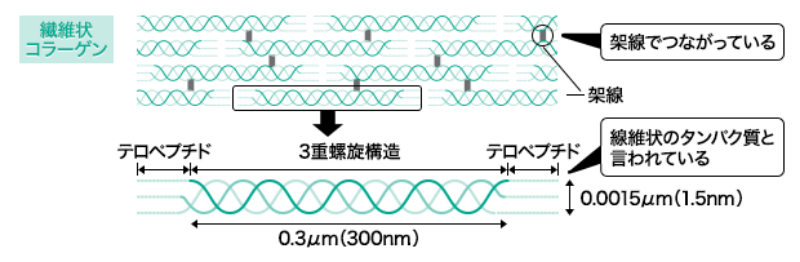

構造

化学的には、三本のポリペプチドと呼ばれる鎖がロープのように互いに巻きついた「三重らせん構造」と呼ばれる形をしています。

画像引用元:https://www.collagen-net.com/2020/10/blog-post_97.html

この鎖1本には約1000個のアミノ酸が繋がり、分子量は約10万にもなります。

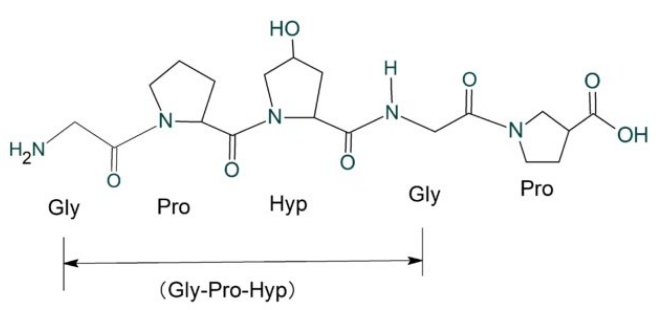

この構造を維持するために、コラーゲンは「グリシン(Gly)ーXーY」という3つのアミノ酸が繰り返し並ぶ特徴的な配列を持っています。

画像引用元:http://levin2018.xsrv.jp/wp/collagen2/

ここで、Xにはプロリン(Pro)が、Yにはヒドロキシプロリン(Hyp)が高い頻度で出現します。

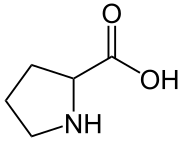

●プロリン:環構造を持つため、それが邪魔になりペプチド結合が自由に回転できず、らせん構造を取りにくいアミノ酸です。しかし、この環構造によって鎖が折り曲げられ、コラーゲン特有の三重らせん構造を作りやすくしています。

画像引用元:Wikipedia プロリン

●グリシン:最も小さいアミノ酸なので3本のらせんが一緒になる狭い空間にぴったりと収まります。

画像引用元:Wikipedia グリシン

●ヒドロキシプロリン:-OH基が水素結合を形成し、らせん構造を安定させます。

画像引用元:Wikipedia ヒドロキシプロリン

そして、分子間を架橋することでさらに強い構造となっています。

ちなみに、タンパク質は体内でアミノ酸に分解されますが、コラーゲンの一部はアミノ酸に分解されずにアミノ酸が数個くっついたペプチドという形のまま腸で吸収され、そのまま血液中に長い時間存在していると言われています。

本特許での役割

コラーゲンはインスリングラルギンが皮下組織での沈殿を形成後、その周囲に「追加障壁」を作ることでインスリンの放出を抑えます。

さらに、インスリンの分解酵素であるプロテアーゼの抑制することでグラルギンの分解を抑え、グラルギンの体内利用効率を高めます。

これらのメカニズムについて明細書内で詳しく説明はされていませんが、コラーゲンが実際に壁となったり、グラルギンとコラーゲン間の分子間に相互作用が働いたりするためであると考えられます。

また、コラーゲンは酸性溶媒中で溶解しやすく、グラルギンとともに液体として安定するため、一緒に製剤化するのに適しています。

まとめ

持効型インスリンであるグラルギンについて詳しく調べたいと思って始めた今回の学びで、その特性や新たな製剤の工夫についても知ることができました。

グラルギン製剤は、酸性溶媒中で安定し、投与後には皮下で沈殿を形成して長時間作用する特性を持っています。

その特徴はグラルギンの等電点が皮下組織で沈殿を形成するように設計されていることによるものです。

さらに特許からコラーゲンとの組み合わせによって、薬剤の効果をより持続させることができるとわかりました。

インスリンにはすでに多くの種類があり、現在も新しい製剤の開発が進められています。

これは、糖尿病患者が増加しているからでしょう。

今関わっている慢性期の方には、新たなインスリンが処方される機会が少ないため、これからも最新の情報を積極的に収集していきたいと思います。

参考文献

岡庭豊.病気がみえる 糖尿病・代謝・内分泌 第5版.メディックメディア,2019.

Harvey RA,Ferrier DR.イラストレイテッド生化学 第6版.,石崎泰樹・丸山敬監訳.丸善出版,2015.

コラーゲンナビ:https://www.collagen-net.com/

特表2024-541098(P2024-541098A).インスリンを含む超長時間持続型薬学組成物.令和6年11月6日公表.

コメント