病院勤務をしていた頃、皮膚のケアといえば「褥瘡」や「創傷」の処置といったものが中心でした。

しかし介護施設や在宅の現場では、日常的な皮膚トラブルの予防が大切になります。

そんな中、今の現場でよく使うのがワセリンとフィルムドレッシングです。

ワセリンは軟膏、フィルムドレッシングは医療用のテープの一種。

二つは全く違うもののようですが、どちらも“皮膚を守る”という役割を持っています。

この記事では、それぞれの性質や使われ方、関連する特許の技術を紹介していきます。

ワセリン

ワセリンとは

ワセリンは、ドラッグストアなどで手軽に購入できるよく知られた軟膏なので、使ったことのある方も多いのではないでしょうか。

透明がかった、クリームのような半固形物で、べたつきがあります。

このワセリンの正体は、石油を精製する過程で得られる鎖状の飽和炭化水素で、炭素と水素だけでできています。

CH₃–(CH₂)n–CH₃(n=16~20)

この単純な構造が、ワセリンの高い安定性につながっています。

安定している理由

疎水性

ワセリンは、炭素と水素のみからなる物質のため非極性分子で、水のような極性物質とは混ざりません。

このため皮膚に塗ると水分の蒸発を防ぐ保護膜を作り、乾燥や外的刺激から皮膚を守ってくれます。

単結合

ワセリンは飽和炭化水素です。

不飽和炭化水素は、分子内に二重結合や三重結合(π結合)を含み、そこに電子が集まりやすいため、電子を求める物質と反応しやすく、酸化などの化学反応が起こりやすいという性質があります。

一方、ワセリンのような飽和炭化水素は、炭素と水素がすべて単結合(σ結合)でつながっており、電子の偏りが少ないため、反応性が低く化学的に安定しています。

ワセリンの種類

ワセリンには精製度の違いによっていくつかの種類があり、

「ワセリン」→「白色ワセリン」→「プロペト」

の順に純度が高くなります。

医療現場でも使用されるプロペトは高純度で、眼科用とも記載されおり、安全性が求められる部位にも使用されています。

しかし、調べる中で健康リスクを指摘する情報もみつけました。

どの情報が正しいのかを十分に調べることができていないため、絶対に安全と断言することはできない点には留意が必要です。

現場での使われ方

ワセリンは、薬効成分を含んだ治すための軟膏とは違い、皮膚を保護して守る予防のケアとして、日常的によく使用されます。

例えば、排泄物の刺激から皮膚を守る場合や、軽度の発赤や擦れなどの皮膚トラブルに対して、訪問看護師がとりあえずワセリンを塗ることはよくあります。

しかし、ワセリンを塗りすぎると皮膚が浸軟状態になりやすく、ふやけた皮膚は逆に傷つきやすくなってしまうため注意が必要です。

また、乾燥して粉を吹いているような皮膚(ドライスキン)では、まず角質層に水分を与える保湿を行い、その後にワセリンを薄く塗ってフタをすることが効果的です。

さらに、ワセリンは化学的に安定で皮膚刺激が少ないため薬の成分と反応しにくく、多くの外用薬の基材としても利用されています。

看護師としては、何でもワセリンを使うのではなく、皮膚の状態に加えて、全身状態、生活習慣、ケア環境、外的刺激などを総合的にアセスメントしたうえで、適切なケアを考えなくてはなりません。

それでも実際には、「とりあえず塗っておいても安心」とされることが多く、価格も安くて処方されやすいことから、介護や在宅医療の現場では重宝されています。

フィルムドレッシング

フィルムドレッシングとは

フィルムドレッシングは、医療用テープの一種で、皮膚にチューブやガーゼなどを固定するために使われる医療材料です。

通常のテープと異なり、薄く、しなやかで透明な素材でできており、防水性・通気性・皮膚へのやさしさが特徴です。

点滴の刺入部など観察が必要な部位によく使用されますが、固定のためだけでなく、フィルムドレッシングには他の使い方があります。

それが皮膚の保護です。

日常生活の中で皮膚には常に摩擦・ずれ・圧迫といった外力が加わります。

特に看護が必要な自力で動けないような方は、そういった外力を避けることができず、褥瘡や皮膚トラブルが起こりやすくなります。

このような場合、保清や保湿に加えて、皮膚の表面を保護することも有効です。

そこでよく使われるのがフィルムドレッシングです。

フィルムはとても薄く柔軟で、皮膚にフィットしやすく、もう一層の皮膚のような役割を果たします。

皮下出血や軽度の発赤などが見られる部位・摩擦やずれが起きやすい部位には、それ以上の刺激を避けるために貼っておくという使い方をします。

画像引用元:https://www.askul.co.jp/p/9712744/

フィルムドレッシングについてはこちらでも解説しています。→医療用テープの秘密

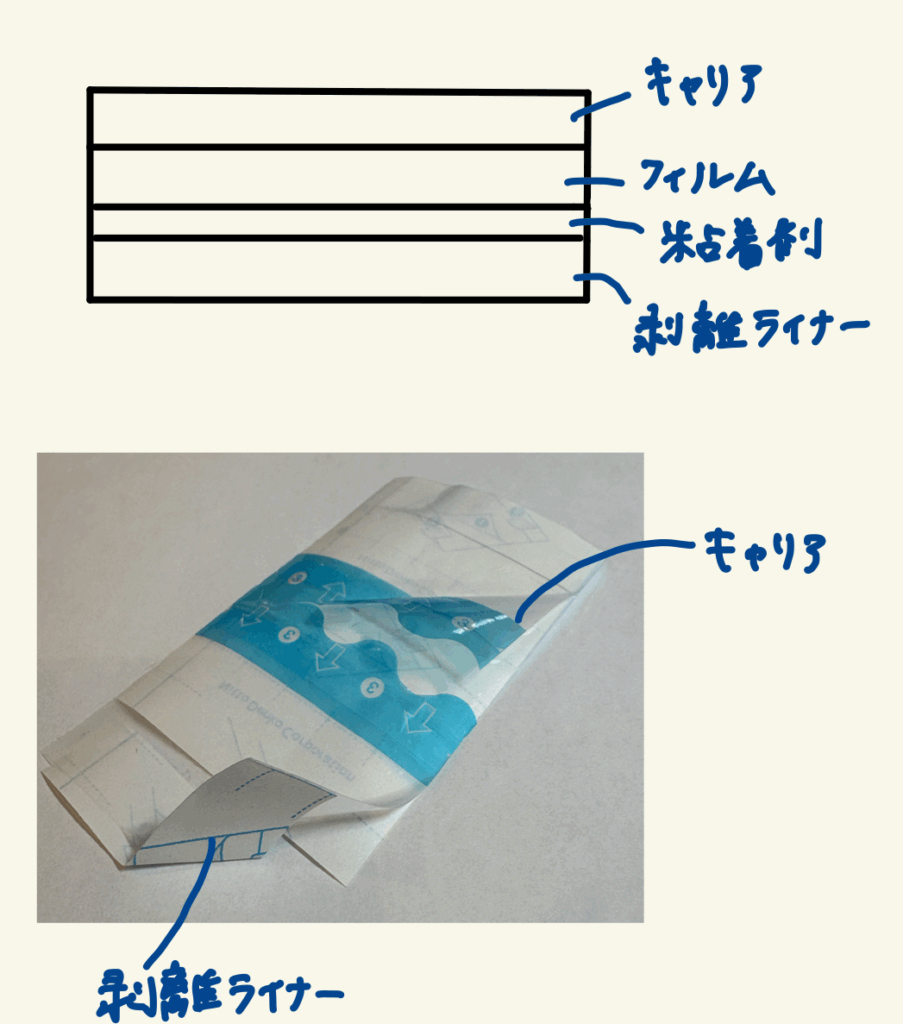

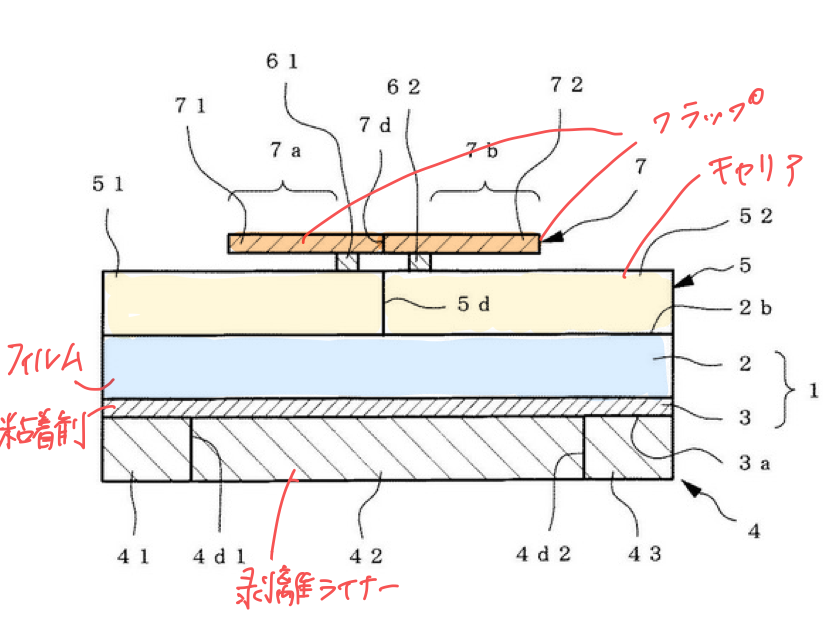

フィルムドレッシングの構造と素材

- フィルム基材:透明の皮膚に直接触れる部分。

- 粘着剤層:皮膚に貼付するための粘着剤。

- 剥離ライナー・支持体(キャリア):貼付前の保護・貼付の補助の役割。

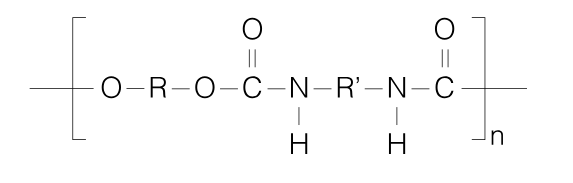

ポリウレタンの化学構造・特性

フィルム基材には、ポリウレタンという素材がよく用いられます。

<ポリウレタン構造式>

画像引用元:https://www.mazin.tech/columns/642f7a0d2900a95b92a5aa2b

ポリウレタンは、ジイソシアネート(–NCO基を持つ化合物)と、2価のアルコールであるジオール(–OH基を持つ化合物)を反応させて合成される高分子です。

これらが結びつくことでポリマーの主鎖にウレタン結合(–NHCOO–)を持つポリウレタンが生成されます。

このとき、構造式中の R は主に長鎖のポリオール(-OHを2つ以上持つ化合物)、R’ は主にジイソシアネートまたはジオールを指しています。

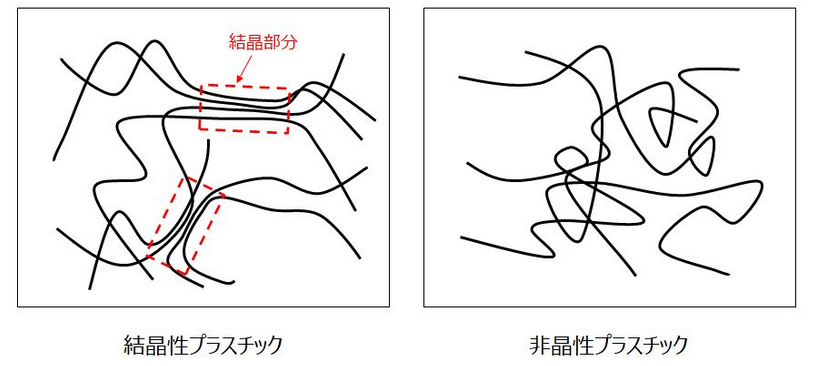

こうしたプラスチック材料は、冷えて固まった後の分子の並び方によって性質が変わります。

規則正しく並ぶ部分は「結晶性」、不規則に絡み合っている部分は「非結晶性」と呼ばれ、それぞれが物質の硬さなどの性質に影響します。

画像引用元:https://seihin-sekkei.com/plastic-design/crystalline-plastic/

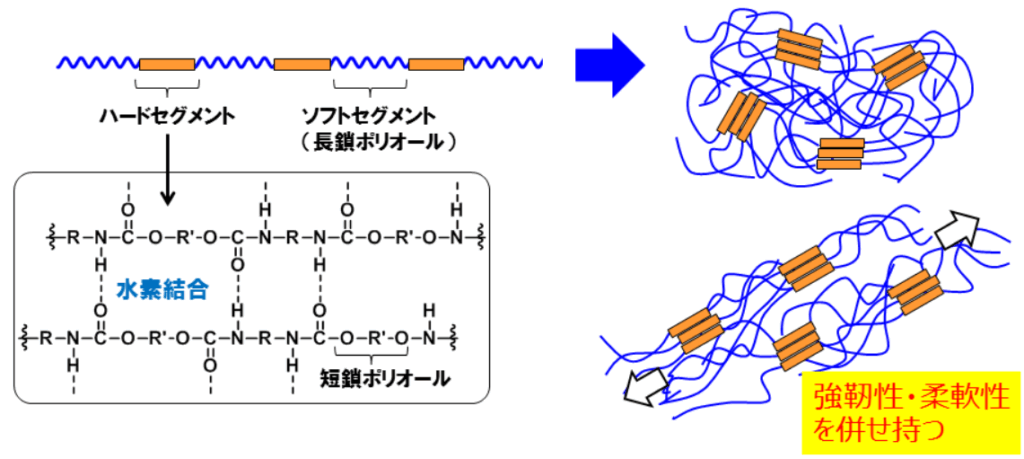

ポリウレタンは、この結晶性と非結晶性の両方の部分を含むことで、「硬さ」と「柔軟性」を持っています。

結晶性・非結晶性

画像引用元:https://www.etec.jsr.co.jp/technical/249/

●ハードセグメントと結晶性:

ポリウレタンのハードセグメントは、比較的短く直線的な分子構造をもち、さらに水素結合を形成しやすいウレタン結合(–NHCOO–)が多く含まれています。

これらの特徴により、分子同士が規則正しく整列しやすく、結晶性の構造が作られます。

結晶性の部分では、分子が並んで分子間に水素結合などの力が働いて動きにくいため、硬さ・耐熱性などといった性質を持ちます。

●ソフトセグメントと非結晶性:

ソフトセグメントは長鎖のポリオールで自由度が高いため、分子が規則的に並ぶことができず、非結晶構造です。

この非結晶性の部分は、分子の動きが大きいため、ポリウレタンは柔軟性を持ちます。

また、ポリウレタンのメリットである素材の透明性もこの構造によるものです。

結晶構造では、光が結晶粒界で散乱されやすく不透明になりがちですが、非結晶構造では光の散乱が起きにくく、透明性が高くなる傾向があります。

さらに、非結晶構造では分子が不規則に絡み合っており、分子鎖の間に非常に小さな隙間があります。

そのため、皮膚から蒸発する水分は水蒸気として分子のまま通過できますが、液体の水のように分子が集まっている状態では通りにくくなります。

防水性なのに皮膚の蒸れは防ぐことができるのはこのためです。

貼りやすいフィルムドレッシングの特許

以下のフィルムドレッシングの特許を読みました。

【公開番号】特開2008-264170(P2008-264170A)

【公開日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【発明の名称】フィルムドレッシング

従来の問題点

●フィルム自体が薄く柔らかいため、キャリアを剥がす際、キャリアが薄く掴みしろがないため、医療用の手袋をしているとキャリアを剥離しにくいという問題があります。

●キャリアの剥がしやすさの解決策として、キャリアを分断してそのつなぎ目の上から「支持体剥離片」を付けると、片側は剥がしやすくなるが、もう片方剥がしにくいままでした。

●また、縁に掴みしろを付ける方法は、キャリアの剥がしやすさにはつながりますが、しっかり固定できない可能性があります。カテーテルやガーゼを覆う際は、中央から外側へΩ字型に貼ることで、フィルムが凹凸にしっかりフィットし、固定物による皮膚への圧迫も軽減できます。しかし、キャリアに切れ目がなく端から貼る構造では、キャリアの剛性のせいで中央の固定物などに沿わせて貼りにくくなってしまいます。結果、フィルムが浮きやすくなり、カテーテルなどが十分に固定できなくなってしまいます。

●剥離ライナーは全面を一気に剥がすと「持ちしろ」がなくなり、医療用手袋をつけた状態では手袋にはりついてしまいます。薄いフィルムがくしゃくしゃになってしまうと貼り直すことは難しいため、フィルムを無駄にしてしまうことがあります。

本発明の解決策

こちらの特許では、キャリアと剥離ライナーの構造を工夫し、医療用手袋を着けたままでもスムーズに貼り付け・固定ができるように改良されています。

画像引用:特開2008-264170より一部加工

キャリアの改良

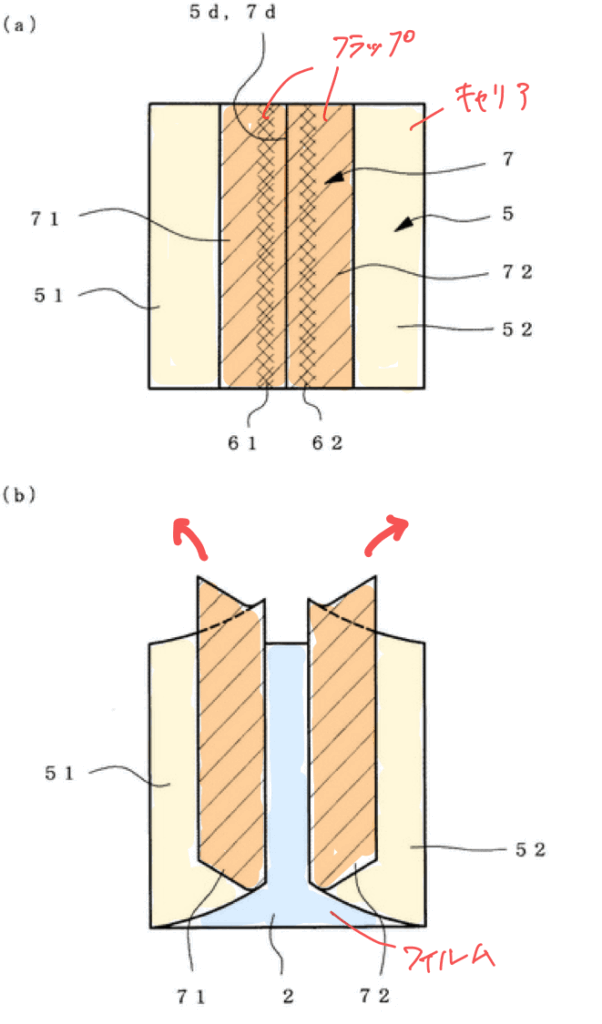

●十分な剛性をもつキャリアをフィルム背面に設けることで、薄くて扱いにくいフィルムが貼りやすくなります。

●キャリアを中央で分割し、その部分を覆うようにフラップ層を設け、医療用手袋を装着していてもフラップをつまむだけで簡単に剥離できるようにしています。

画像引用:特開2008-264170より一部加工

●キャリアを分断した部分が直線以外の場合でも、キャリア分割部とフラップ分割部の形状・進行方向を一致させることで、少ない力で一括して剥がすことができます。

●フラップ層は、キャリアのような剛性を持たない柔軟な素材で作られています。中央部分が厚すぎないため、貼付時に皮膚や固定物の形状に沿わせて貼ることができます。

●フラップの接着は、キャリア分割部の端を避け、かつ離れすぎない位置に付いています。端に接着するとフィルムまでくっついて剥がしにくくなり、遠すぎると剥がす際に大きな力が必要になるためです。

剥離ライナーの改良

●2本の分割線を設け、中央・左・右の3分割構造としています。

●中央の剥離ライナーを先に剥がしても左右にライナーが残るため、両端を持ちしろとして把持することができ、医療用手袋を付けたままでも貼りやすくなります。

おわりに

皮膚を保護するという視点から、ワセリンとフィルムドレッシングに着目しましたが、ワセリンについて調べる中で、安全とされてきたものにも違う見解があることも知りました。

医療や看護の常識は変化し続けるものであり、常に最新の情報に注意しなければならないと改めて思いました。

フィルムドレッシングの特許技術は、一見するとさりげない工夫に見えますが、実際の現場での使いやすさが考えられており、地味ながらも優れた技術だと感じます。

こうした医療現場のニーズに応える技術は海外でも多く開発されており、今後はそうした技術にも目を向け、まずは幅広く情報を集めて発信していきたいと考えています。

参照

日東電工株式会社. フィルムドレッシング. 特開2008-264170(P2008-264170A), 2008年11月6日公開.

岡庭 豊.病気がみえる vol.14 皮膚科.第1版,メディックメディア,2020.

卜部吉庸.化学の新研究,三省堂,2021

株式会社イーテック:https://www.etec.jsr.co.jp/

Nitoo ニトムズ 防水ロールテープ https://medical.nitoms.com/general/products/waterproof-filmroll/index.html

日東テープミュージアム https://www.nitto.com/jp/ja/tapemuseum