みなさんはむくみに悩んだことはありませんか?

看護や介護の現場でも、むくみ(浮腫)はとても身近で重要なテーマです。

今回は少し前に参加した研修で学んだ、浮腫のケアについて書きたいと思います。

リンパ浮腫セラピストの養成講座への勧誘も兼ねた雰囲気ではありましたが、リンパドレナージの基本や弾性包帯の巻き方など、実践が多く有意義な研修でした。

この記事では、浮腫について、体内の循環や浮腫改善のメカニズムなどにも着目して解説していきます。

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

本記事の英語版はこちら→Understanding Edema and the Role of Compression: Insights from Nursing Practice and Patents

浮腫が起こる仕組み

浮腫とは

浮腫(ふしゅ)とは、体内の水分バランスが崩れ、皮下組織などに過剰な体液がたまる状態を指します。

一般的には「むくみ」と呼ばれ、病気でなくても日常生活で厄介なものとされていますよね。

足のむくみなど単なる重力で溜まった日常的なものから、何か病気が隠れている場合までさまざまです。

血液循環と浮腫

浮腫について理解するには、まず体の中で水分がどのように巡っているのか、体内の循環について知ることが大切です。

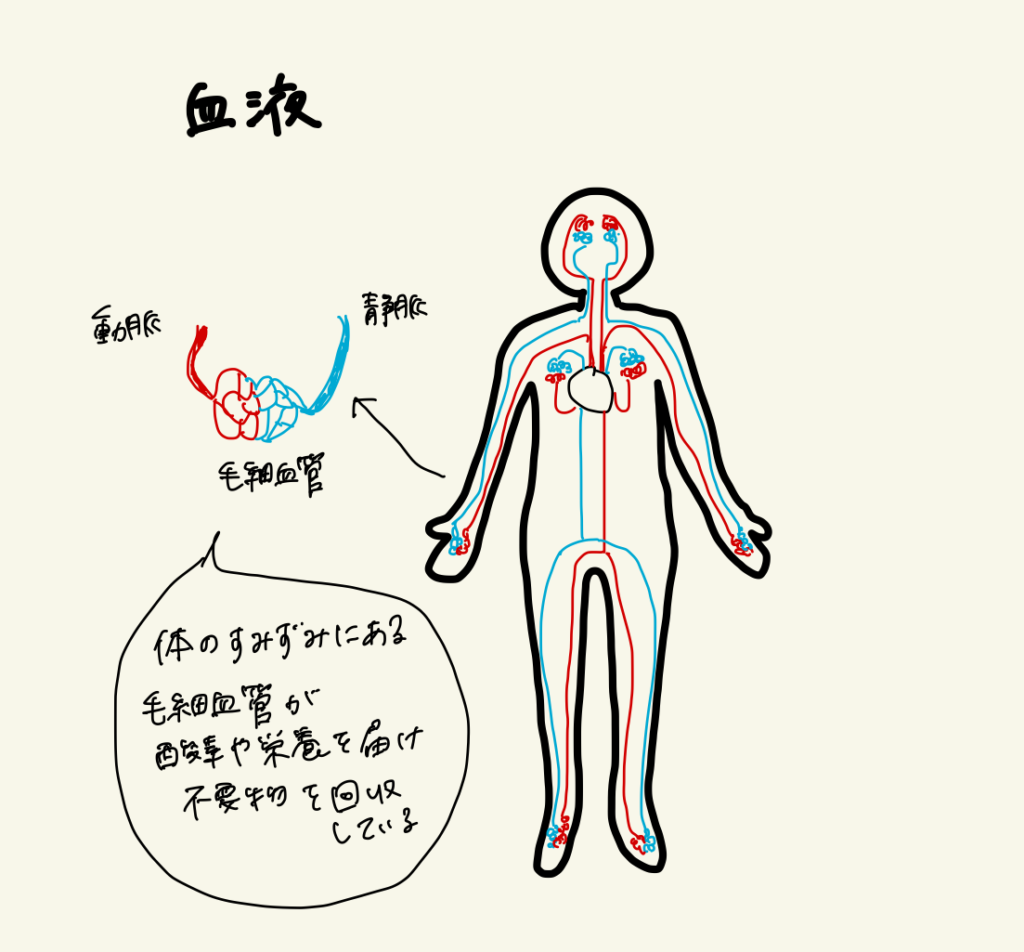

人が生きていく上で欠かせない血液は、動脈→毛細血管→静脈というルートで体内巡ります。

心臓から肺でガス交換した酸素多く含んだ血液が送り出され、毛細血管で酸素や栄養が組織に渡されると同時に、細胞で生じた二酸化炭素や老廃物を回収して、再び心臓へと戻されていきます。

これらの流れが絶えず繰り返されることで、私たちの体の細胞は健康な状態を保っているのです。

血液が送り出される時は心臓が強力なポンプとなりますが、静脈にはポンプ機能がないため、血液の流れが滞りやすくなります。

この静脈の流れを支えるために、次のような仕組みがあります。

- 筋ポンプ作用:ふくらはぎなどの筋肉が収縮することで静脈が圧迫され、血液が心臓に向かって押し戻されます。

- 静脈弁:血液の逆流を防ぎ一方向に流れるのを助けます。

そのため立ちっぱなしや座りっぱなしの姿勢が続くと、筋肉が動かず筋ポンプが機能しにくくなるため、足に血液や水分が滞りむくむのです。

リンパ液の循環と浮腫

「循環」と聞くと、まず血液の流れを思い浮かべる方が多いと思いますが、実はもうひとつ、体の健康を保つうえで欠かせない循環システムが存在します。

それは「リンパ系」です。

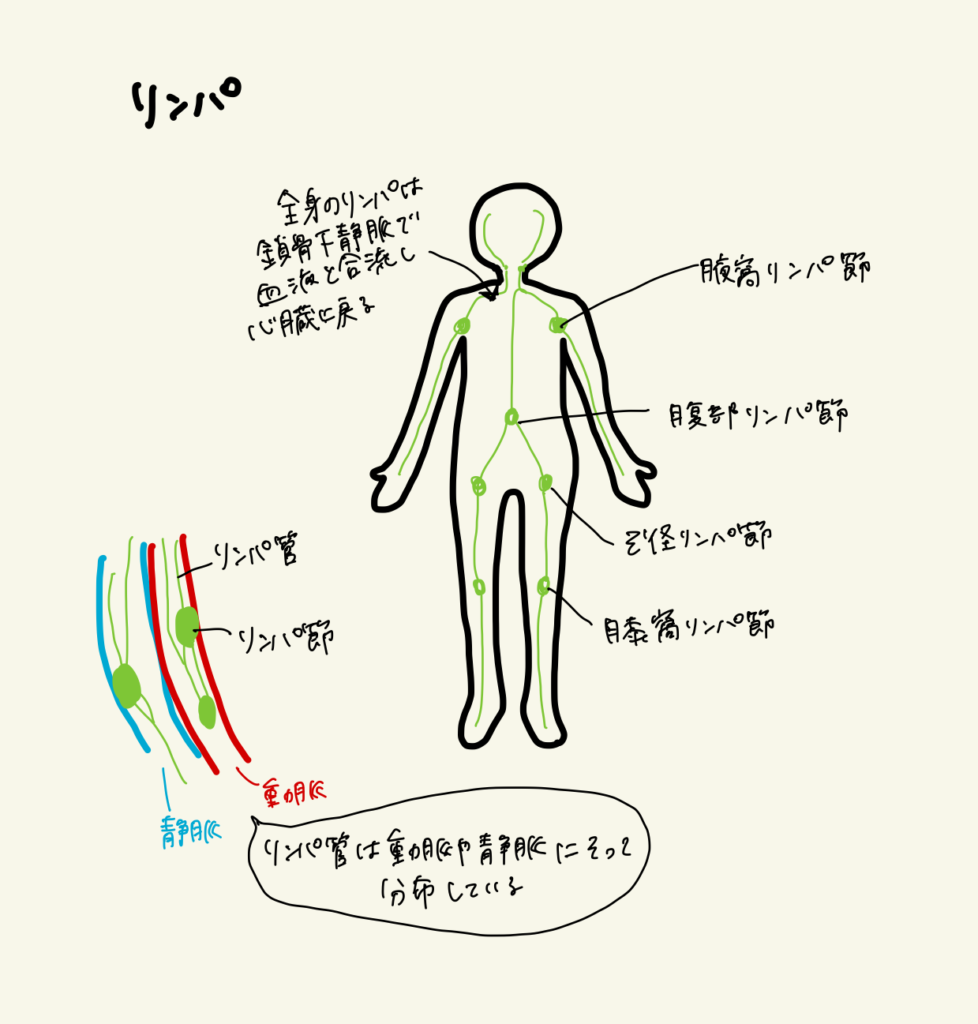

血液が毛細血管を通るとき、一部の水分(血漿)が血管の外にしみ出し、間質液(組織液)となって細胞のすき間を満たします。

この間質液は、酸素や栄養を細胞に届けて老廃物を受け取り、細胞の代謝活動を支えています。

その後、間質液の約9割は再び静脈の毛細血管に吸収されて心臓に戻っていきます。

しかし、残りの約1割は、直接静脈には戻らず、リンパ管によって回収されるのです。

なぜ静脈に直接戻らないのか?

それは、間質液には異物(細菌、ウイルス、がん細胞など)が紛れている可能性があり、それらが血液に直接入るのを防ぐためです。

リンパ管は、この残りの間質液(リンパ液)を回収し、体内を流れる途中で「リンパ節」という免疫の関所をいくつも通ります。

リンパ節では、リンパ球などの免疫細胞が存在し、リンパ液に異物が混ざってないかをチェックし処理します。

例えば、風邪をひいたときに首のリンパ節が腫れるのは、免疫細胞が異物と戦っている証拠です。

昔風邪の時、お医者さんに触られた記憶があります。

また、がん細胞もリンパの流れに乗ってリンパ節へ運ばれ、一時的にとどまることがあります。

これは「リンパ節転移」と呼ばれ、がんの進行度の評価指標となります。

このように免疫細胞によってチェックされたリンパ液は、最終的に鎖骨下の静脈と合流し、血液循環に戻されます。

つまり、リンパ系は単に静脈とともに水分を回収しているだけではなく、血液に戻す前に異物をフィルターにかけてチェック・処理するための重要な経路なのです。

リンパ管には血液のように心臓というポンプがないため、筋肉の収縮(筋ポンプ)やリンパ管自体の自律的な収縮によって流れが保たれています。

このため、長時間の同じ姿勢や運動不足が続くと、リンパの流れが悪くなり、むくみや免疫力の低下につながることがあります。

浮腫の種類と原因

浮腫は、大きく、局所性浮腫(特定の部位に生じるむくみ)と全身性浮腫(体全体に影響するむくみ)に分けられます。

局所性浮腫

特定の部位の血流やリンパの流れが滞ることで生じるむくみです。

- 静脈性浮腫:長時間の立ち仕事や静脈瘤が原因で血流が滞り発生します。

- リンパ性浮腫:がんなどでリンパ節切除後やリンパの流れが障害されて起こります。

- 炎症性浮腫:感染症ややけど、アレルギーによる血管の拡張で水分が漏れ出し発生します。(蜂窩織炎など)

- 血管神経性浮腫:脳梗塞などで神経の働きが乱れ、血管の調節ができず発生します。

全身性浮腫

全身の循環異常や臓器機能の低下が原因で生じるむくみです。

- 腎性浮腫:腎機能の低下で水分やナトリウムを排出できず発生します。

- 心性浮腫:心不全や心筋梗塞で血液の循環が滞り発生します。

- 肝性浮腫:肝硬変などでアルブミンが減少し、血管内に水分を保持できず発生します。

- 栄養障害性浮腫:極端な栄養不足で血液中のタンパク質が減少し発生します。

- 薬剤性浮腫:薬による副作用により起こります。

- 内分泌疾患による浮腫:甲状腺機能低下症によって発生します。

- 特発性浮腫:原因不明のむくみで中年女性に多く見られます。

浮腫の影響

浮腫は、足が太く見えたりだるくなったりと、特に女性が日常的に気にしている人が多い症状です。

むくむと血流が悪くなり冷えるので、これまた女性を悩ませますよね。

また、日中に足にたまった水分は、夜に横になると心臓に戻りやすくなり、その水分が腎臓で処理され夜間に尿が多く作られ、夜間頻尿を引き起こすこともあります。

リンパ浮腫のような病的なむくみは、自然に良くなることは少なく、悪化する場合もあるため注意が必要です。

リンパの流れが滞ることで皮膚が硬くもろくなり、傷つきやすくなることで蜂窩織炎などの感染症につながることがあります。

また、重度になると手足がぱんぱんに腫れて動かしづらくなり、歩いたり服を着たりといった日常生活に支障が出ることもあります。

その他怖い浮腫として、心不全や腎不全などで体の水分が過剰になり、手足のむくみだけでなく肺に水が溜まることで呼吸困難を引き起こすこともあります。

ただのむくみと思っていても、実は重大な病気が隠れていることもあるため、見逃してはいけない症状なのです。

浮腫改善のメカニズム

浮腫予防・改善の方法

病院では治療のために一定期間ベッド上で過ごすことになるため、深部静脈血栓症(DVT)が起こるリスクが高くなります。

DVTとは、脚などの深い静脈に血のかたまり(血栓)ができる病気で、血栓が肺に流れて詰まると命に関わることがあります。

実際病院で働いていた時、しばらくの安静の後起きて歩き出したタイミングで肺塞栓症を引き起こしたケースを見たことがあります。

そのため入院時にリスク評価を行い、必要に応じて弾性ストッキングを着用してもらったり、弾性包帯を巻いたりするルールがありました。

また、術後など脚を動かせない状態ではフットポンプ(間欠的空気圧迫装置)を使って足の血流を促すなどの対策が行われています。

そして今回研修で学んだリンパ浮腫に対しては、医師の指示のもとでリンパドレナージ(マッサージ)が行われることもあります。

一般的なむくみへの対策としては、足を高く上げたり、マッサージをしたり、メディキュットのような着圧ソックスを履いたりしますよね。

圧迫による浮腫改善のメカニズム

むくみ対策の中で、例えば、足を上げることで重力を利用して水分を心臓へ戻しやすくしたり、マッサージによってリンパや血液の流れを促進する方法は、効果がイメージしやすいと思います。

では、着圧ソックスや包帯のように「外から持続的に圧をかける方法」は、なぜむくみを改善できるのでしょうか?

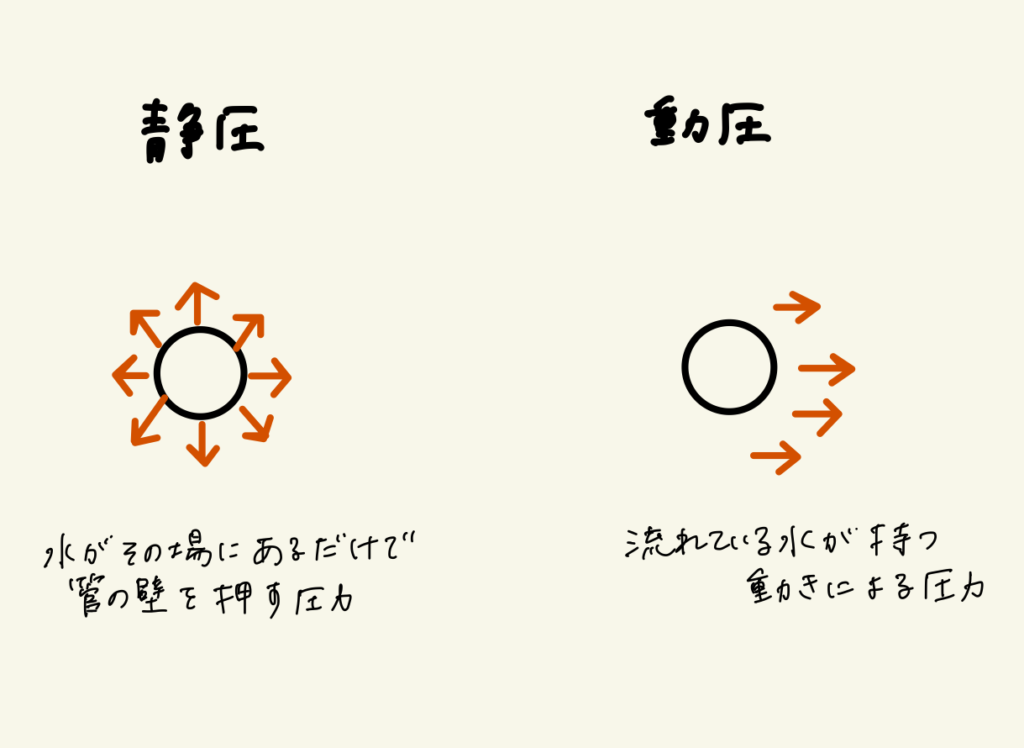

この仕組みを理解するために、水が流れるホースを思い浮かべてみてください。

血液やリンパ液の流れが滞っている状態は、ホースの中を水がちょろちょろとゆっくり流れている状態に似ています。

ここでホースの外側を少し押して、内径を狭めてみます。

すると、通り道(断面積)が小さくなるため、同じ量の水(流量)を保つには、水の流れるスピード(流速)を速めなければならなくなります。

これは、「流量=断面積×流速」という法則に基づいています。

ホースをぎゅっと潰すと、シャーッと勢いよく水が遠くまで飛ぶのは、この仕組みが働いているからです。

これと同じように着圧ソックスなどで静脈やリンパ管を外から適度に圧迫することで、

内腔が少し狭くなる

↓

流速が上がり、流れがスムーズになる

↓

血液やリンパ液の「滞り」が解消される

という流れが生まれます。

さらにこのとき、ホース(血管やリンパ管)の中では、流れの速さ(動圧)が上がる代わりに、内側から壁を押す力(静圧)は下がるという変化も起きています。

これは、流れる液体のエネルギーが「動圧+静圧=一定」で保たれる性質があるためです。

つまり、静圧が下がることで、血管やリンパ管から余分な水分がしみ出しにくくなるのです。

このようにして、外からの持続的な圧迫は「流れを促す」と同時に「水分のしみ出しを抑える」働きが期待され、むくみの予防や改善に役立つとされています。

研修で弾性包帯の巻き方を教わりましたが、強すぎない圧で隙間なく巻くことが重要と言われました。

血管やリンパ管を強く締めつけすぎてしまうと流れが妨げられますし、巻き方にムラがあると、圧が弱い部分に水分がたまりやすくなってしまいます。

流体の圧や流れ、浮腫改善のメカニズムについて知ることで、適度な圧を全体にムラなくかけることが、浮腫の改善に有効であることがより理解できます。

弾性ストッキングの特許

立ち仕事をしている女性の中には、日常的に着圧ソックスを履いている人も多いですよね。

看護師にも、仕事中に着用している人は少なくありません。

ただ、「メディキュット」などの着圧ソックスを履いたことがある方なら分かると思いますが、実際に履くのはけっこう大変です。

ぐっと引き上げる力が必要で、時間もかかります。

特に医療用で履く弾性ストッキングは、強い力で広げて引き上げて重ならないように正しく履く必要があり、自力ではなかなか難しいものです。

そのため看護師が着脱をするのですが、履かせるのもまた、結構大変です。

ここでは、今回の研修の資料にあった、履きやすさと履かせやすさを重視した、イーゲート株式会社から発売されている弾性ストッキングを取り上げます。

従来の問題点

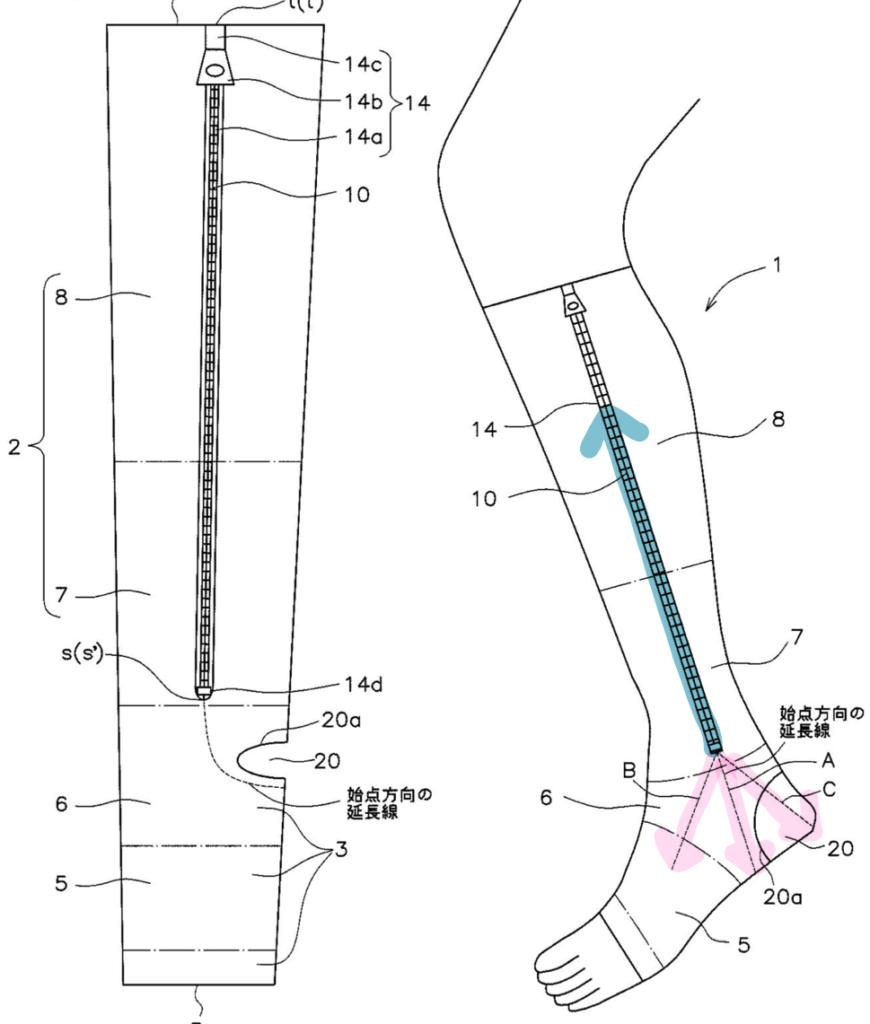

この製品について以下の特許が出願されています。

【公開番号】特開2023-168867(P2023-168867A)

【公開日】令和5年11月29日(2023.11.29)

【発明の名称】弾性ストッキング

先に述べたように、従来の弾性ストッキングはぎゅっと圧をかける構造であるため、装着が難しく、 特に以下のような方には大きな負担となっています。

- 力の弱い女性や高齢者

- 腱鞘炎などの方

- パーキンソン病などで手先の動作がしにくい方

また、介助者が履かせる場合にも強い力が必要で、手間と時間がかかるという問題があります。

発明の特徴

●スリット構造:

靴下のように引き伸ばして履くタイプではなく、側面にスリットがありファスナーによって開閉できる構造となっています。これにより、力を入れずに簡単に着脱することができます。

●スリット裏面の伸縮性の帯:

スリットの裏側には、それをまたぐように伸縮性の帯があります。ファスナーを開いた際にスリットが大きく広がりすぎて形が崩れるのを防ぎ、装着がスムーズになります。

●踵部分の穴構造:

踵部分には穴があり、ここに引っかかりが生まれることで、ファスナーを上げる際にストッキング部分まで一緒に引き上げてしまうのを防止します。また、この穴の位置はファスナーの延長線上を避けるように設計されており、下の図のようにファスナーを引き上げる際の荷重が、延長線方向・足の甲方向・踵の縁方向に分散され、スムーズに引き上げられる構造になっています。

(図は特開2023-168867を参照し、必要部分を抽出・注記)

●段階的な着圧設計:

足首からふくらはぎにかけて、圧力が徐々に弱くなるように設計されており、末端から中枢への血流を促進します。これにより、立ち上がる際の起立性低血圧による転倒を防止し、むくみや血栓の予防にもつながります。さらに、土踏まず部分に強めの着圧をかけることで足裏を持ち上げる感覚が生まれ、疲れにくく歩きやすくなっています。興味深いことに、一部の利用者(パーキンソン病)からは、着圧による感覚が歩行のしやすさに影響したとの声も紹介されています。

●足指先が開いた構造:

足の長さや形に左右されず、足先を合わせる必要がないため、着脱の負担が減ります。

在宅ケアへの期待

このような弾性ストッキングは、従来のものより着脱しやすい設計であり、患者さんや介助者にとっての扱いやすさが期待されます。

ただし、動脈や静脈の疾患や神経障害、皮膚の炎症がある場合など、弾性ストッキングの使用が禁忌となるケースもあるため、医師の指示に従って正しく使用することが大切です。

療養の場が病院から在宅へと移りつつある今、家で自分で使いやすい製品は、今後ますます注目されていくのではないでしょうか。

現在、このような看護師としての現場の視点と、特許への知見を活かした情報発信とともに、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご関心のある方はブログ内フォームからご連絡ください。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

参照

坂井建雄(2010)『解剖生理学』医学書院

特開2023-168867(P2023-168867A), 「弾性ストッキング」, 2023年11月29日公開.

リンパ浮腫ネットワークジャパン https://lymnet.jp

KYEENCE:流速とは、流量の基本を知る https://www.keyence.co.jp/ss/products/process/flowmeter/base/flow-velocity.jsp?utm_source=chatgpt.com

日本機械学会 流体工学部門:ベルヌーイの定理 https://www.jsme-fed.org/experiment/2017_10/005.html?utm_source=chatgpt.com