導尿は、排尿が難しい場合に行われる代表的な医療処置の一つです。

しかし、痛みや違和感が生じやすく、1日に何度か定期的に行う必要があることから、負担を感じやすい処置でもあります。

今回は、導尿に使用される尿道カテーテルについて、ある特許に注目し、導尿の問題やカテーテルの工夫について解説していきます。

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

本記事の英語版はこちら→Urethral Catheter Design for Smooth Urinary Drainage

尿道カテーテルとは

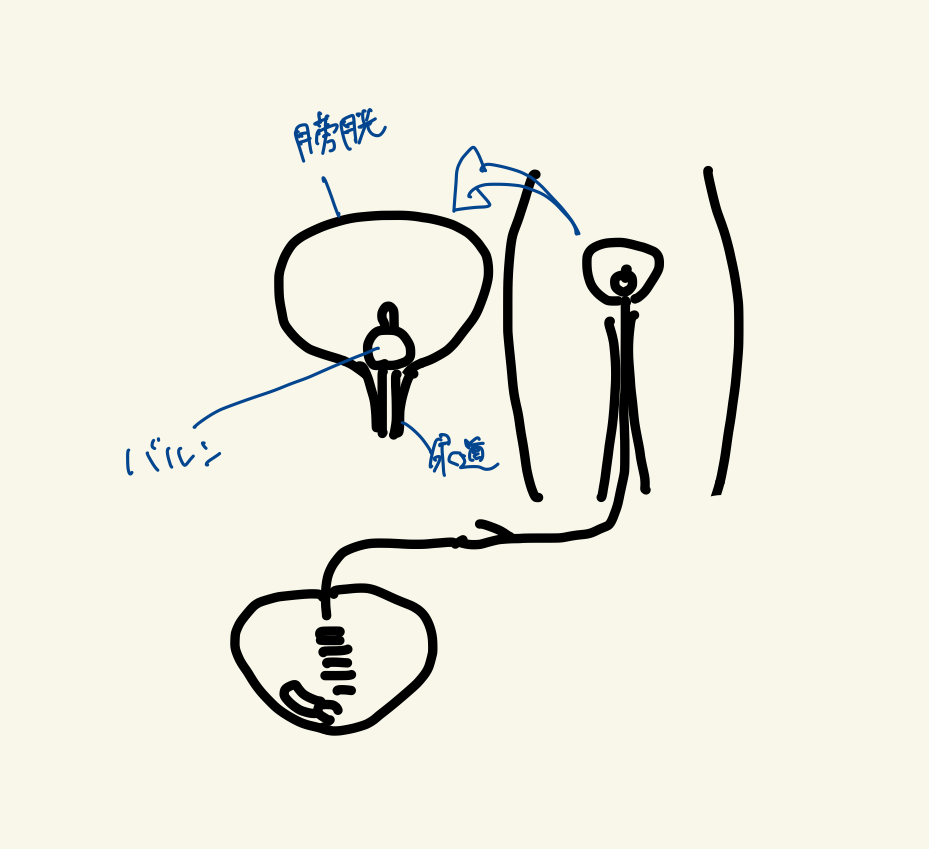

尿道カテーテルとは、尿道を通して膀胱に挿入し、尿を体外へ排出するための医療器具です。

カテーテルを使用し尿を出すことを導尿といいます。

主に病気や術後一時的に排尿困難になった場合や、尿閉といって膀胱内に貯留している尿を排泄できない状態の方に必要な処置です。

医療現場で用いられる尿道カテーテルには、大きく分けて2つのタイプがあります。

- 間欠的導尿用カテーテル

必要なときにだけ尿を排出するために一時的に挿入し、尿が出たらすぐ抜去するタイプです。

- 留置カテーテル(バルーンカテーテル)

カテーテルを膀胱内に一定期間留置しておくタイプで、先端のバルーンを膨らませて固定します。持続的に尿を排出し続けたいときに用いられます。

今回取り上げるのは、間欠的導尿用カテーテルに関する特許です。

留置カテーテルに比べて、挿入・抜去の頻度が高く、自己導尿を行っている方もいるため、使う人にとって苦痛をできるだけ減らし、安全に行えることが重要とされています。

尿道カテーテルの特許

以下の特許を読みました。

【公開番号】特開2024-102271(P2024-102271A)

【公開日】令和6年7月30日(2024.7.30)

【発明の名称】尿道カテーテル

導尿時の問題点

導尿の際に、現場で感じる問題点やこちらの特許で解決しようとしている課題は以下の点です。

痛みや違和感という苦痛

導尿は麻酔などは使用せず狭い尿道に管を入れるため、痛みや違和感を伴います。

尿道粘膜との摩擦や、組織が開口部に入り込んで引っかかることが原因になることがあります。

組織の損傷リスク

尿道カテーテルの使用には、挿入・抜去時に尿道の粘膜をすりむくリスクがあります。

特に男性では、前立腺肥大などによりカテーテルを進めるのが難しいケースも多く、現場では、無理に進めると出血を起こす場合もあるとされています。

私も現場での経験から、普段から気をつけるようにしています。

さらに、負圧パルスによって膀胱壁が損傷するリスクがあります。

「負圧パルス」は、カテーテル先端の開口部が急にふさがれたとき、内部の圧力が急激に低下することで発生します。

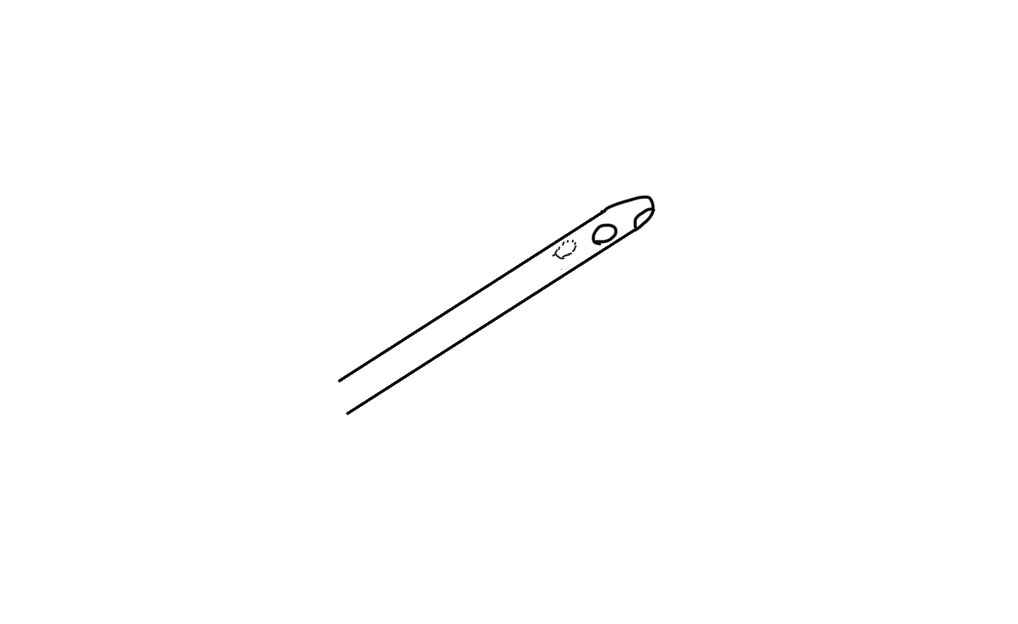

尿道カテーテルの先端には下の画像のように排液開口部(穴)があり、膀胱内の尿はここからカテーテル内に流れ込み、体外へ排出される仕組みになっています。

しかし開口部が塞がってしまうと、カテーテル内部の圧力が急激に低下し、膀胱壁が開口部に吸い込まれるような状態になります。

この吸引される力によって膀胱壁の粘膜が損傷する可能性があるのです。

尿路感染症

尿路は通常、健康であれば無菌に保たれています。

しかし、尿を出し切れず膀胱内に残尿があると、細菌が増殖して尿路感染症のリスクが高まります。

また、カテーテルを尿道に挿入する際に、外から尿道内に細菌が持ち込まれることもあります。

尿道口を消毒してどんなに清潔操作を行っても、完全に無菌を保つことは難しいため、尿路感染の原因となります。

問題点を解決する技術

こちらの特許には、導尿における問題を解決するための以下のような構造になっています。

組織を傷つけにくい

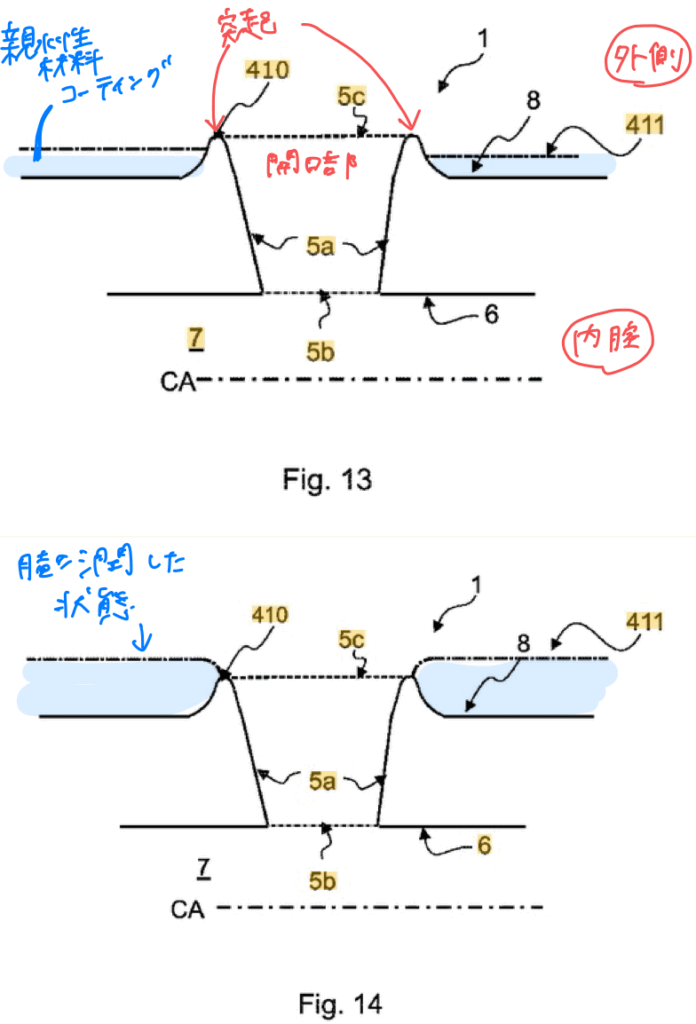

●排液開口部の周囲に突起があり、カテーテルが進む際に尿道壁を持ち上げるような形になります。

これにより、挿入時に尿道の組織が開口部に入り込んで引っかかるのを防ぎ、すりむけのリスクが減少します。

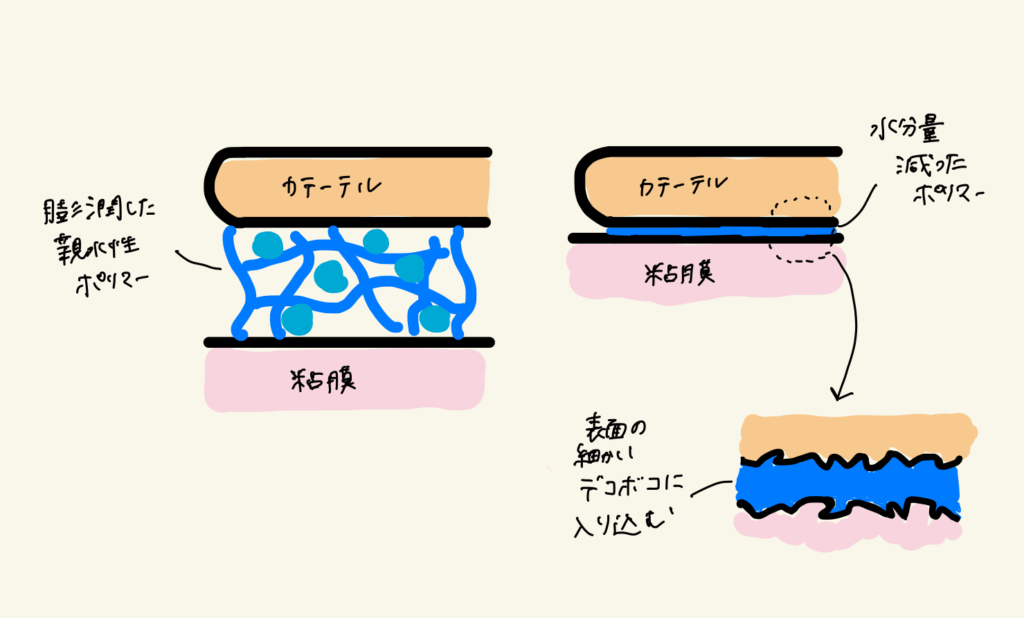

●カテーテルの外側は親水性材料でコーティングされており、挿入後に水分を吸収して膨潤することで、排液開口部の突起が覆われて表面が滑らかになり、抜去時の引っかかりが少なくなるため、尿道粘膜のすりむけリスクが軽減されます。

(図は特開2024-102271より引用し、説明のために注釈を加えています)

ただし、このカテーテルは一時導尿用であるため、一定時間が経つと(特許内では5~20分と記載)粘着性が増して粘膜に張り付きやすくなり、抜去時に粘膜を傷つけるリスクが高まる可能性があります。

一時導尿用であるため、一定時間が経過すると粘膜に張り付きやすくなり、抜去時に粘膜を傷つけるリスクが高まる可能性があります。

この親水性材料には、親水性ポリマーが使われていると考えられます。

親水性ポリマーは、網目構造を持ち、その隙間に水分子が入り込むことで膨潤状態(ゲル状)になります。

しかし、水分が抜けて水和状態が低下すると、ポリマーが物質表面の分子レベルに小さな凹凸を埋めることで物質同士の接触面積が増え、ファンデルワールス力が強く働き、カテーテルと組織の粘膜が引っ付きやすくなってしまいます。

潤滑に役立つゲル状ポリマーも、時間の経過で粘着性を示す場合があると考えられます。

こういった粘着の仕組みついてはこちらでも解説しています→医療用テープの秘密

●排液開口部が小さく、数が多いことで、一度にすべての開口部が閉塞されるリスクが減り、膀胱壁が負圧パルスの発生で強く吸引されるリスクが減ります。

たとえ最終的に閉塞してしまっても、開口部を小さく設計しているため、吸引力(負圧)が弱く、膀胱組織を傷つけにくくなっています。

スムーズな流れによる時間短縮・残尿減

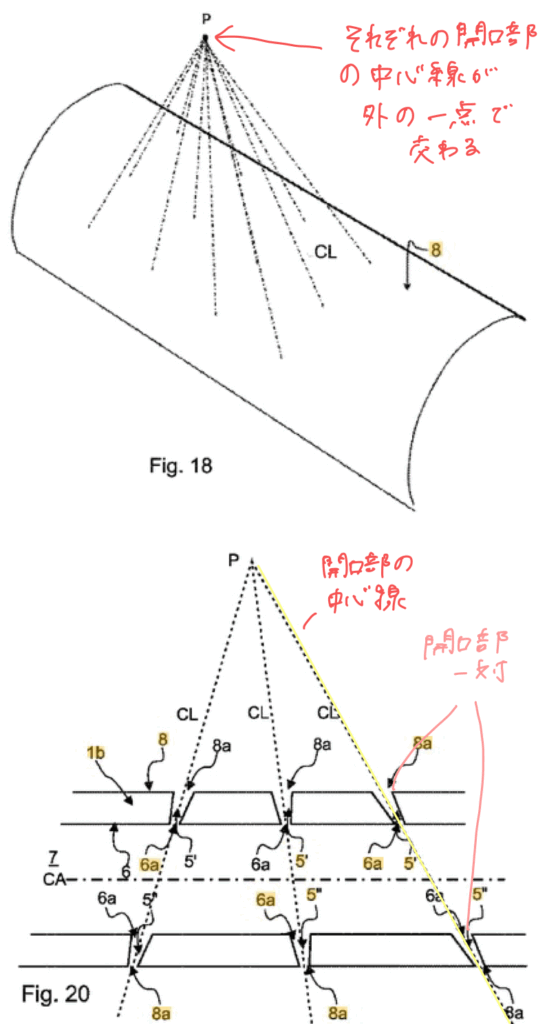

●カテーテルには複数の小さな排液開口部(穴)があり、それぞれの穴の中心を通る線を膀胱内に向かって伸ばすと、少なくとも2つの線が膀胱内の1点で交わるように配置されています。

これにより、膀胱内の1点からカテーテルのそれぞれの穴にまっすぐ流れを集めるような形になります。

それぞれの流れが途中でぶつかると抵抗が生じてしまいますが、尿の流れが交わらず、一本のラインでそれぞれの穴に流れていくことで、流れのエネルギーのロスが生まれません。

●排液開口部は対で存在し、ともに同じ中心線を有するよう配置されています。

たとえば、2つある排液開口部のうち、片方が尿道壁に押しつけられてふさがれてしまったとしても、もう片方の開口部は反対側に位置しているため、尿道との間にある程度のすき間が残りやすく、完全にふさがるリスクを減らすことができます。

(図は特開2024-102271より引用し、説明のために注釈を加えています)

●排液開口部の断面積の総和が、カテーテルの内腔の断面積以上になるように設計されていることにより、尿の流入量が確保できます。

おわりに

今回解説したカテーテルはデンマークで出願されたもので、実際に現場で見たことはありませんが、仕組みを見ると、使いやすそうだと個人的には感じました。

海外の医療機器にも興味がわいてきて、もし使える機会があれば、今使っているものと比べてみたいと思います。

これからもこうした技術に目を向けながら、日々のケアにも役立てていきたいです。

現在、このような看護師としての現場の視点と、特許への知見を活かした情報発信とともに、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご関心のある方はブログ内フォームからお気軽にご連絡ください。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

参照

ベーヤ キム、セイアー ベアムト ティンバク フレズレク『尿道カテーテル』【公開番号】特開2024-102271(P2024-102271A)2024年7月30日公開

岡庭豊『病気がみえるvol.8 腎・泌尿器 第3版』メディックメディア 2019

久保田浪之助『トコトンやさしい流体力学の本』日刊工業新聞社 2007

コメント