日本では高齢化とともに誤嚥性肺炎が大きな課題となっています。

これまで当ブログでも、とろみ剤やKスプーン、カプサイシンなど、口から食べることを支える道具やアイデアを取り上げてきました。

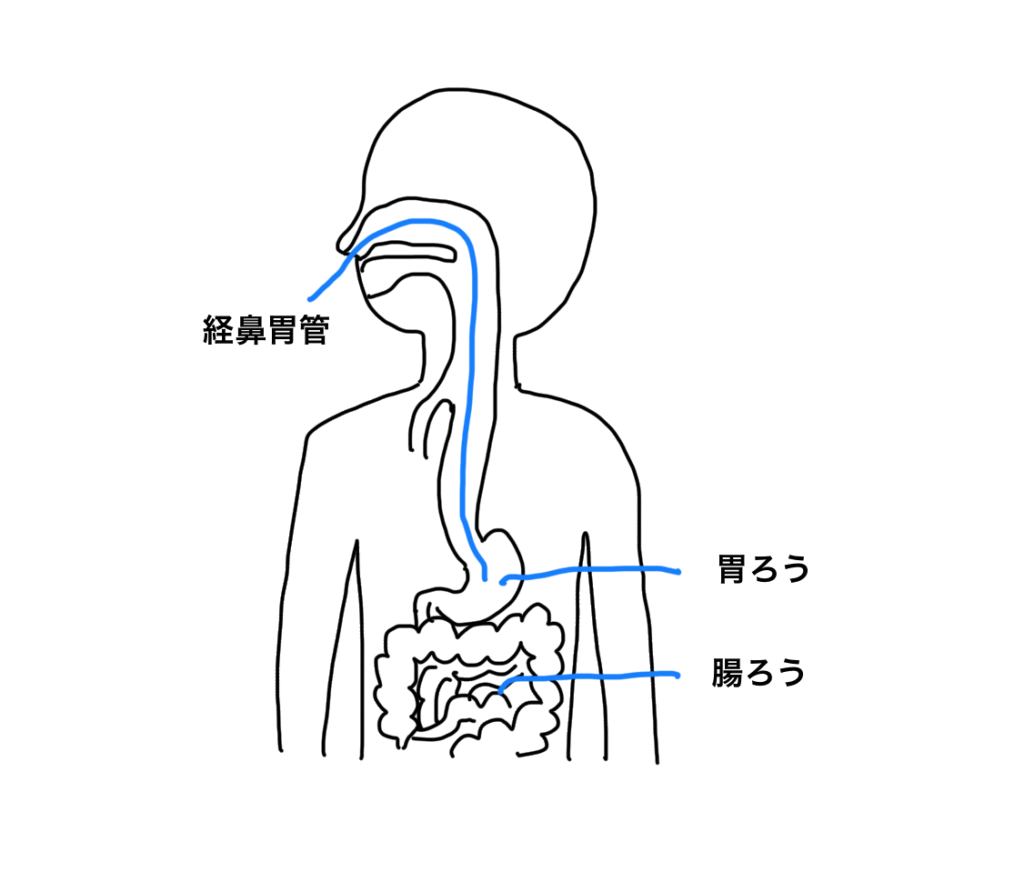

一方で、病状などの理由から経腸栄養(胃ろうや経鼻胃管)を選択される方もいらっしゃいます。

日本においては延命を重視する文化のため、この方法は広く行われてきた一方、近年は必要性や倫理面についての議論がされており選択の傾向には変わってきている印象です。

この選択の是非について個人的な意見はあるものの、看護師としては、経腸栄養をできるだけ安全で快適に行うため日々の管理にあたっています。

今回は、経腸栄養で用いる半固形状の栄養剤に焦点を当てます。

使用する栄養剤は液体が主流ですが、場合によって半固形状のものを選ぶことがあります。

本記事では、経腸栄養の基本や半固形の栄養剤について、関連する特許も含めて解説していきます。

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

記事中のリンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

本記事の英語版はこちら→Semisolid Enteral Nutrition

食べることができなくなったとき

経腸栄養は、経鼻胃管や胃ろうなどを用いて、腸という生理的な経路から栄養を入れる方法です。

管を通して栄養剤を入れるため、現場では「経管栄養」という言葉の方がよく使われます。

病気や加齢などで口から食べられなくなったときには、医師から説明を受けたうえで、次のような選択肢から方針を決めることになります。

- 経管栄養(胃ろう・経鼻胃管・腸ろうなど)

- 中心静脈栄養(心臓に近い太い静脈〔中心静脈〕にカテーテルを留置し、高カロリー輸液を行う方法)

- 末梢点滴(末梢静脈に留置した針から、輸液や薬剤を短期間投与する方法。高カロリー輸液は行えない)

点滴ついて今回は詳しく触れませんが、いずれの方法にもメリットとデメリットがあります。

一般に消化管が使える場合は、経腸栄養が優先的に検討されることが多いです。

これは私の実感ですが、最近は本当に必要かをより丁寧に話し合うケースも増え、在宅や施設では点滴を含め何もしないという選択をされる方がいらっしゃるのも事実です。

看護師としては、ご本人やご家族の思い、医療的な妥当性を含めて納得のいく選択ができるようサポートすることを大切にしています。

経腸栄養について

良い点

●消化機能・免疫機能の維持:

消化管は消化だけでなく免疫にも関わっています。

経腸栄養は口からの摂取に近い経路で消化管を使うため、腸の機能(消化・免疫)を保ちやすいとされています。

よくあるトラブル

●誤嚥性肺炎:

胃の内容物が食道から咽頭へ逆流し、喉頭を越えて気道へ落ちることで誤嚥性肺炎を発症することがあります。

●下痢:

エネルギーがぎゅっとつまった栄養剤は浸透圧が高いため、濃いまま速い速度で小腸に入ると腸管内へ水が引き込まれ、下痢につながることがあります。(詳しくは後述)

●褥瘡のリスク:

投与に時間がかかり同一体位が続くと、圧迫が持続して褥瘡のリスクとなり得ます。

半固形栄養

特徴

経腸栄養のトラブル対策の一つとして、半固形の栄養剤という選択肢があります。

半固形の栄養剤は、液体と固形の中間のどろっとした形状です。

個人差はありますが、状況や使い方によっては、次のような変化が期待できると言われています

- 逆流の低減:液体より粘度が高く流れにくいため、胃食道逆流が起こりにくくなる可能性があります。

- 下痢の抑制:腸へ急に落ちていきにくく吸収が穏やかになり、下痢を起こしにくくなる傾向にあります。

- 投与時間の短縮:短時間で注入できるため、栄養投与による拘束時間が短くなり、皮膚トラブルや苦痛の軽減につながるケースがあります。

一般に「半固形の栄養」というと注入前から半固形状の栄養剤を指しますが、このタイプは粘度が高い分投与するチューブが太めの、胃ろうの場合に選ばれることがあります。

細めの経鼻チューブでは、入れるときは液体で胃の中でゲル化するタイプが選択肢として挙がるかもしれません。

このタイプは細い管でも入れやすく、胃の中では形を保ちやすいという特徴があります。

いずれのタイプも、使いやすさと栄養面をどう両立させているかに技術的な工夫があります。

今回の記事では、最初から半固形のまま注入するタイプの栄養剤に焦点を当て、関連特許の内容からその特徴を解説していきます。

経腸栄養の実際

半固形タイプの栄養剤は、食品として市販されているものがいくつかあります。

私自身ドラッグストアの介護用品のコーナーでは見たことがありませんが、ネットではいくつかの種類の取り扱いがあります。

【2箱セット】ネスレ メディエフ プッシュケア 2.5半固形状120g×24個×2箱熱量300kcal【あす楽】ナトリウム、オリゴ糖配合

「返品不可」 アイソカル セミソリッドサポート 半固形状 (250ml×24個) 熱量500kcal ネスレ

【2箱セット】森永クリニコ アクトエールアクア バッグ 半固形 カフェオレ風味400g×20個×2箱セット熱量300kcal 経管栄養

流動食 ラクフィール400 半固形 267g×20 クリニコ 森永 経管栄養

【スーパーSALE限定!3点購入でポイント10倍!※要エントリー】ニュートリー PGソフトエース 300kcal 半固形タイプ ヨーグルト味 400g×16パック入 PE-75ES030

上記リンクの製品のように様々な種類の半固形タイプの栄養剤があり、主にパウチ入りで市販されています。

容量は120〜400gが中心で、製品ごとに配合の違いなどの特色があります。

この他、薬として保険適応で処方できる栄養剤も一部あります。

私の経験上ですが、実際の現場では施設や病院ごとに採用製品があらかじめ決まっていることも多く、在宅へ移行する際などは、費用を抑えるために保険適応となる栄養剤を選択することが多くあります。

いずれにしても、栄養剤の選定にあたっては、主治医など専門職と相談して進めるのが安心です。

また、多くの場合、投与にはこのような道具を使用します。

その他、シリンジやチューブなどデバイスも必要になります。

それらの物品を含めた経管栄養実施の管理だけでなく、在宅では家族への管理方法や使い方の指導も訪問看護師として行っています。

半固形栄養の特許

【公開番号】特開2022-154097(P2022-154097A)

【公開日】令和4年10月13日(2022.10.13)

【発明の名称】半固形栄養組成物

【出願人】

【氏名又は名称】テルモ株式会社

従来の問題点と解決法

先に述べたように、液体の栄養剤では、逆流・誤嚥、ダンピング(胃から腸に一気に栄養剤が落下)や下痢、褥瘡のリスク、いったことが課題になることがあります。

その背景としては、一般的に、

●さらさらした液体(低粘度)であること

●浸透圧の高い栄養剤が小腸へ一気に流れ込みやすく、水が引き込まれること

●投与に時間がかかること

が挙げられます。

従来は寒天や増粘多糖類を足して、粘度を調整する手法が用いられてきました。

しかし、必要な栄養の一つである食物繊維を配合することによって、栄養剤の粘度を上げてしまい、注入のために大きな力が必要となり、医療従事者や介護者への負担となる場合があります。

解決策

こちらの特許では、崩れないのに流れるちょうどいい粘度になるように、寒天とHMペクチン、食物繊維の配合が工夫が記載されています。

では、それぞれの物質がどう栄養剤の粘度に関わるのか説明していきます。

寒天

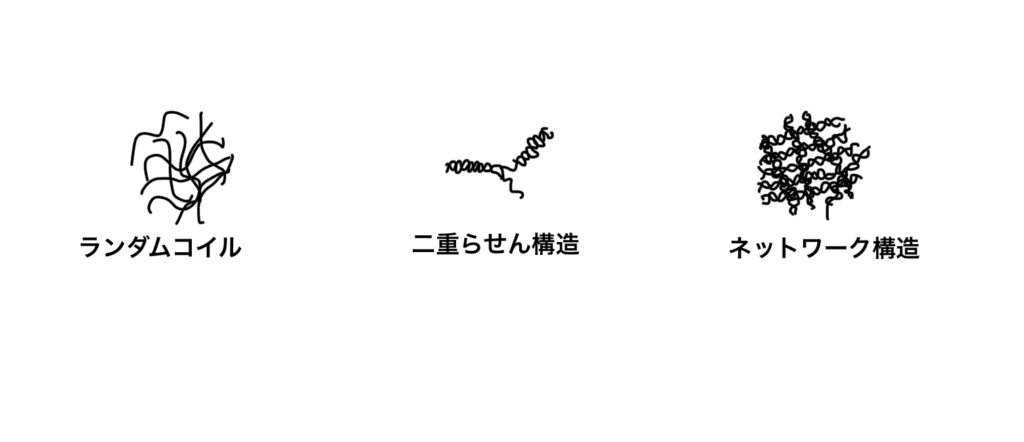

寒天でゼリーを作るとき、お湯で溶かし冷やして固めますが、その中ではこのような変化が起きています。

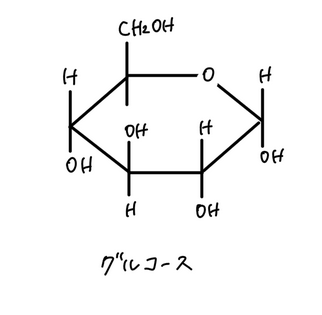

寒天の主成分はアガロースという長い鎖状の分子で、糖がつながってできています。

まずお湯で溶かすと、熱で分子の動きが活発になり、鎖がばらけた状態(ランダムコイル)になります。

このとき、鎖にある–OHやOの部分が水分子と結びつき、全体が水に均一に溶けた状態になります。

これを冷やすと、分子の動きが落ち着き、鎖同士が近づいて水素結合が増え、2本ペアの『二重らせん』がたくさん生まれます。

さらにその二重らせん同士が集まって三次元の網目を作り、その網目の中に水分子が抱え込まれることで、ぷるんとしたゲルになります。

一般に、寒天は固まり始めの温度(約30~40℃)と、再び溶ける温度(約80~90℃)の差が大きいため、いったん固まると室温でも形が保たれやすいのが特徴です。

冷えると二重らせんが束になって強い網目(骨組み)を作るため変形しにくいのですが、チューブ内に流す場合には押し出し抵抗が高く、流れにくくなるという面もあります。

そのためこちらの特許の例では、寒天は全体の0.1〜0.7%程度の少量の使用とすることで、形を保ちつつ、硬くなりすぎないバランスに調整されています。

HMペクチン

ペクチンについては以前の記事内(交互嚥下や水分補給にも最適『アイソトニックゼリー』)でも触れています。

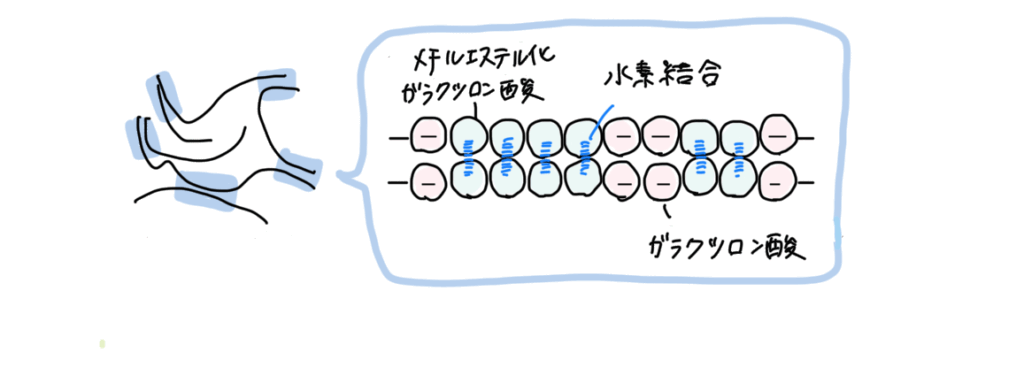

HMペクチン(ハイメトキシルペクチン)は、果物の皮などに多いペクチンの一種で、ガラクツロン酸という糖酸が連なった構造をしています。

HMペクチンはエステル化度が50%以上のものを指し、ガラクツロン酸のカルボキシル基の多くがメチルエステル化(–COOCH₃)されています。

HMペクチンは、次の3つの理由により、酸性と高糖条件で水素結合を中心としたゲル化が起こります。

①糖の存在:糖分子には多数の–OH基が存在しています。

糖の–OH基が水と水素結合して水和されるため、水が糖に優先的に結びつきます。

その結果、ペクチンは水と結びつきにくくなり、ペクチン同士が近づきやすくなります。

②酸性条件:酸性下ではH⁺が多く存在するため、エステル化していないカルボキシル基(–COOH)が–COO⁻に電離しにくくなります。

これにより、カルボキシ基はそのまま存在し、ペクチン分子間で負電荷による反発が抑えられ、分子同士が接近しやすくなります。

③メチルエステルは電気的に中性:–COOCH₃(メチルエステル)は電荷を持たず極性が低いため、水との親和性が低く、水を避けて集まりやすくなる傾向があります。

以上の理由などにより、近づいたペクチン分子同士は、多数存在する–OH基によって水素結合が形成され、網目構造となることでゲル状になります。

こちらの特許ではこの性質を活かし、pHを3.0〜4.5という酸性に保ちつつHMペクチンは0.3〜1%(エステル化度50〜75%)配合するという例が示されています。

このようにしてできたHMペクチンの網目は、比較的柔らかいネットワーク構造となります。

そのため、酸性のあいだは水をしっかり抱えたゲルの形を保ちますが、押し流そうと力がかかるとネットワーク構造がいったんゆるみ、チューブ内を流れやすくなります。

寒天のしっかりした骨格とHMペクチンのしなやかさを持つことで、通りにくいほど硬くもなく、逆流しやすいほど柔らかくもならないような、ちょうどよいゲル状になっている、ということです。

食物繊維

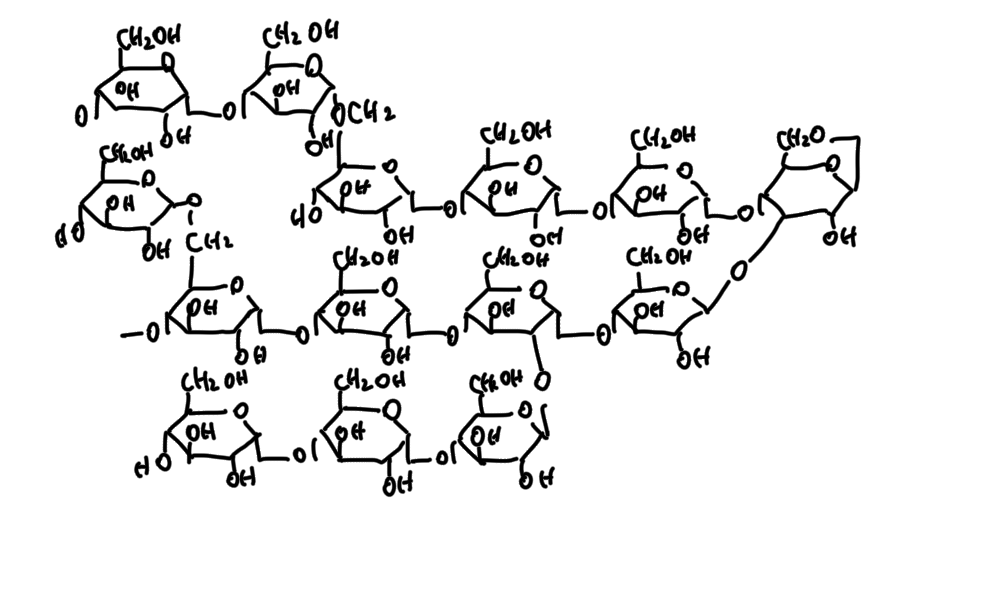

食物繊維とは、主に野菜などに含まれるヒトの消化酵素では分解されにくい成分の総称です。

体内で消化吸収はされませんが、腸のはたらきを整える上で重要な役割を果たしています。

食物繊維は不溶性と水溶性とに分類されます。

不溶性の食物繊維は便のかさを増やして排便リズムを整えやすくし、水溶性の食物繊維は大腸で腸内細菌のエサとなって善玉菌を増やすのに役立ちます。

また食後血糖の上昇を抑える、胃内容の滞留時間を調整して満腹感を助けるなど、便通以外の作用も期待できます。

野菜の繊維のイメージから、液体の栄養剤では取りにくそう感じるかもしれませんが、液体や半固形の栄養剤にも配合することができます。

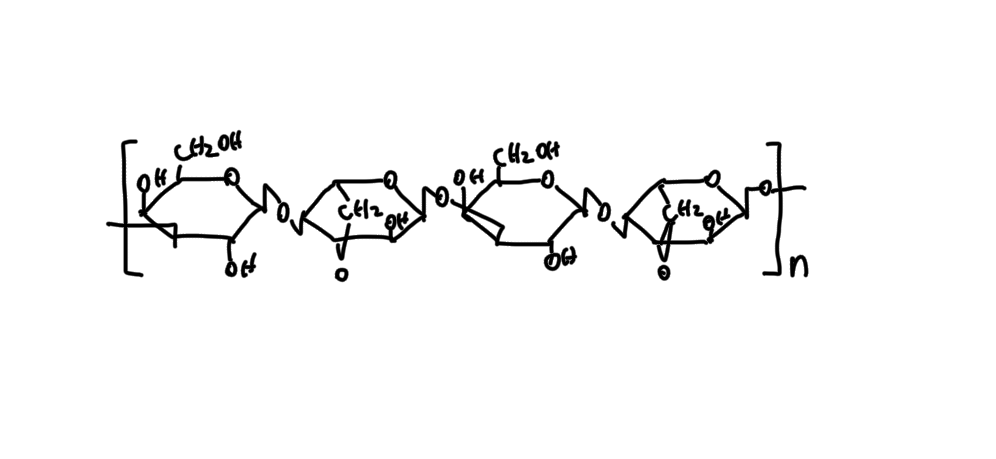

ただし、食物繊維は種類や分子量によっては、栄養剤の粘度に影響しやすいという性質があります。

その理由は、食物繊維が長い鎖状分子で、水をたくさん抱え込み、その鎖同士がからみ合い、分子の‐OHなどを介した水素結合で網目を作るからです。

<食物繊維の一例:難消化性デキストリン>

これらが重なると流れの抵抗が増して、チューブ内で流れにくくなることがあります。

この点を踏まえて、こちらの特許では食物繊維によって粘度を過度に上がらないよう、一例として以下の工夫が示されています。

●低分子(分子量1000〜25000)

●低粘度(5%溶液の粘度10 mPa・s以下)

●配合量:1〜5%

これにより、食物繊維のメリットと注入しやすい粘度を両立しています。

その他

浸透圧

浸透圧とは、濃度の異なる2つの溶液が半透膜で隔てられているとき、低濃度側から高濃度側への水の移動を止めるために外から必要となる圧力を指します。

言い換えると高濃度側が水を引き寄せる力とも表現できます。

経腸栄養による下痢は、この浸透圧が関与して次のように起こります。

腸管内に濃い栄養剤が入る

→ 腸では上皮が半透膜の役割を果たし、濃度差により体側から腸管内へ水が移動する

→ 内容量が急に増えて腸壁が伸展し、反射で腸の蠕動が高まる

→ 水分を多く含んだ便が出やすくなる

下痢は経腸栄養で起こりやすいトラブルの一つです。

そこでこちらの特許では、腸内に水が過剰に引き込まれるのを抑えるため、浸透圧を 400〜500 mOsm/Lに設計する一例が示されています。

また、食物繊維の選択も浸透圧に影響します。

一般に分子量が小さくなると、同じ質量でも分子の数が増えるため、浸透圧が上がりやすい傾向にあります。

よって、こちらの特許では、配合する食物繊維は粘度だけでなく浸透圧にも配慮して選択されています。

pH

pHは、HMペクチンのゲル化させる鍵となります。

こちらの特許の例ではpH 3.0〜4.5の酸性に保つことで、先ほど説明したように電荷の反発を抑えHMペクチン同士が近づきやすくなり、ネットワーク構造を維持しやすくする方法が示されています。

おわりに

個人的な実感としては、今後経管栄養は、価値観や医療費制度の変化によって、選ぶケースが減っていく可能性があると感じています。

とはいえ、今もこうした栄養剤に助けられている方がいます。

さらに、先月の業界紙(シルバー産業新聞)では、森永から胃内でゲル化する栄養剤「わのか」が発売されたとの情報もあり、一定のニーズが続いていることもうかがえます。

だからこそ、できるだけトラブルなく、負担を減らし、安全に行えるよう、製剤設計の工夫を理解した上で取り扱っていきたいと思います。

今回は投与前半固形状のタイプを取り上げましたが、次回は、注入時は液体で胃の中で半固形状への変化をねらう設計についてご紹介する予定です。

現在、このような看護師としての現場の視点と、特許への知見を活かした情報発信とともに、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご関心のある方はブログ内フォームからお気軽にご連絡ください。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

参照

食品ラボ https://shokulab.unitecfoods.co.jp/article/detail13/

伊那食品工業株式会社 https://www.kantenpp.co.jp/kanten/about

多糖類.com https://www.tatourui.com/about/type/09_agar.html

アイアール技術研究所 https://engineer-education.com/dietary-fiber/#3-1

坂井建雄『解剖生理学』、 医学書院 、2010

マクマリー『マクマリー有機化学 第8版』、東京化学同人、2012年

卜部吉庸『化学の新研究』、三省堂、2019年