病院での療養や高齢者の介護において、避けて通れないのが「排泄の支援」です。

この仕事をしていると日常の一部になっていきますが、一般の方にとっては“下の世話”は、される側にもする側にも、心理的ハードルの高いケアです。

その中で「ポータブルトイレ」は、病院や施設、在宅介護でも多く使われている選択肢のひとつです。

今回は、シルバー産業新聞で紹介されていたポータブルトイレの処理に役立つグッズ、総合サービスの『排泄処理袋 ワンズケア』という製品に着目したいと思います。

この記事では、ポータブルトイレを取り巻く現場の実情や、製品に関連する特許技術、こうした製品の需要について考えたことをお伝えします。

この記事の英語版はこちら→Portable Toilet Disposal Bags for Easier Daily Care

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

ポータブルトイレとは

トイレに行くのが難しい方に対する排泄の支援には主に、おむつ・尿器・ポータブルトイレの三つの選択肢があります。

その中でもポータブルトイレは、次のような場面でよく選ばれます。

- 排泄の意志・感覚がある

- トイレまでの距離の歩行や移動介助が困難

- 転倒リスクがあり、トイレまでの移動を避けたい

- 自立を促したケアを行いたい

このように、排泄自体の能力は保たれているけど、排泄の一連の動作に難しい部分があり介助が必要な場合のケアツールとして、病院・施設・在宅においても広く使われています。

在宅でのメリット

⚫︎比較的低コスト:

ポータブルトイレを家の介護に使いたいという場合には、自分で購入する必要があります。

要介護認定を受けていると、月額負担で必要な福祉用具のレンタルができるのですが、ポータブルトイレは直接肌に触れるものであるため、レンタル対象外です。

しかし要介護認定を受けており、必要と認められれば、介護保険適応(多くの人は1割負担)で購入することができます。

また、排泄物はトイレに流せば済むため、おむつのように消耗品として日々の出費がかさむことはなく、ランニングコストを抑えやすいという面もあります。

⚫︎工事などが不要:

ポータブルトイレは、置くだけで使用できます。

例えばトイレ自体を使いやすいよう工事したり、トイレまでの導線を安全にするために手すりをつけたりといった対応に比べると、手軽に導入が可能です。

介護保険での住宅改修や置き型手すりのレンタルは可能ですが、大掛かりな工事等もなく簡単試すことができます。

⚫︎自立の促し:

ポータブルトイレを使うことで、「寝たきりにはなりたくない」「おむつなんて使いたくない」という利用者自身の思いや、

「寝たきりにさせたくない」「尊厳を守りたい」という介護者の願いを叶え、排泄の自立を促すことができます。

排泄の自立を支えることは、利用者の自信や生活意欲を保つことにも繋がる大切な支援です。

デメリット

⚫︎部屋にトイレがあることでの問題:

ポータブルトイレはある程度のスペースを必要とするため、設置場所を確保する工夫が必要です。

また当然ながら、生活のスペースである部屋にトイレを置くため、部屋内の臭い・飛び散り汚れが気になります。

⚫︎トイレ掃除の手間:

ポータブルトイレは、排泄物が溜まる部分がバケツになっており、そのバケツを取り出して片付ける仕組みになっています。

しかし、この片付けの際には排泄物の飛び散りや臭い、そして他人の排泄物を直接目にすることへの心理的な抵抗がつきものです。

私の親も、在宅でポータブルトイレを使用していた時期がありましたが、この処理の手間は家庭ならではの困りごとだと感じていました。

病院や施設では、排泄物を捨てたりバケツを洗ったりするための専用の流し台がありますが、家庭では「この汚れたバケツ、いったいどこで洗えば?」と戸惑いました。

また、施設ではバケツを消毒液に漬けて衛生管理を行いますが、在宅ではそこまで手が回らないのが現実です。

さらに、バケツはプラスチック製のため臭いや色素が残りやすく、清潔な状態を保つのは難しかったです。

⚫︎感染症の不安:

これは病院や施設でも問題となる場面があります。

感染症にかかった患者さんは隔離されることが多く、病室内にポータブルトイレを設置することがあります。

その際、排泄物を室外に持ち出す時の暴露リスクがあるため、感染対策としてもとても気をつかいます。

在宅では感染対策がより難しいため、排泄物を介しての感染症は拡まりやすくなります。

●介助の手間:

ポータブルトイレを使うということは、すでに転倒リスクがある状態であることが多く、状況によっては介助が必要になることもあります。

排泄のタイミングは待ったなしです。

「行きたい」という利用者のタイミングに合わせて対応すること自体が、介護者にとって大きな負担となります。

さらに、排泄後の片付けも誰かが行う必要があり、多くの場合は主介護者が1人で介助から処理までを担うワンオペ状態です。

こうした状況が続くと、肉体的にも精神的にも介護者の負担は大きくなっていきます。

ポータブルトイレ処理袋

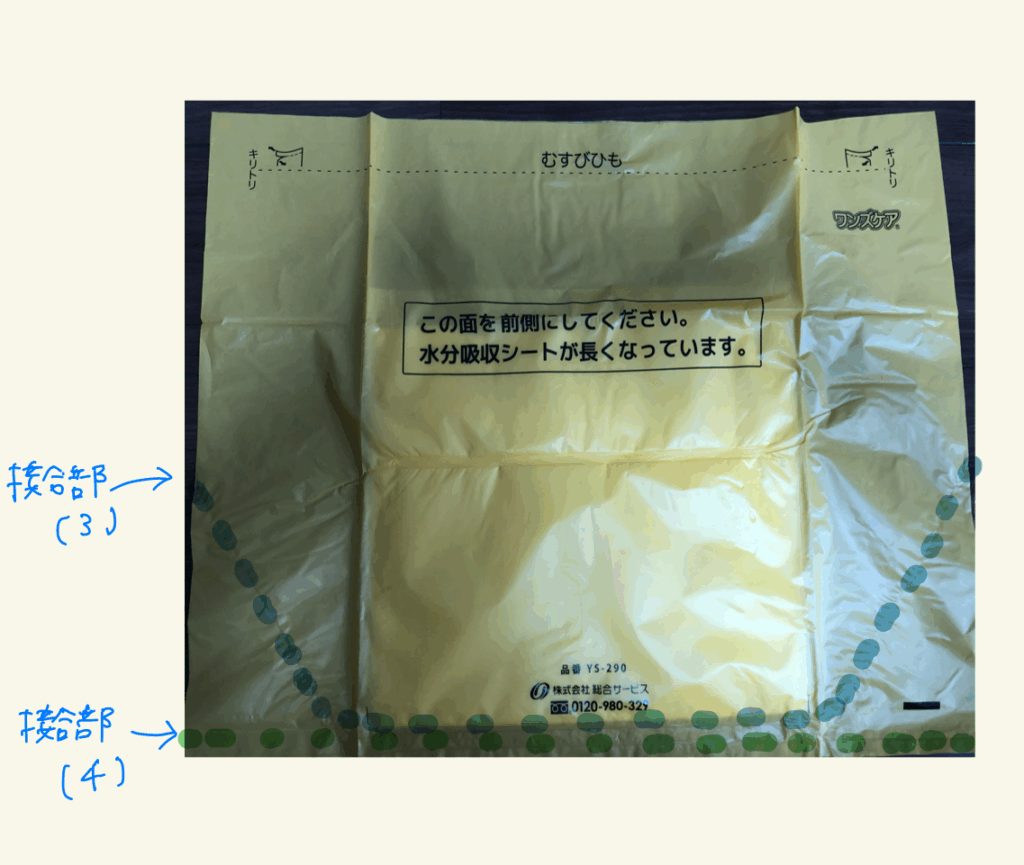

今回着目するのは、ポータブルトイレの掃除の手間や心理的負担を軽減してくれる、総合サービスの「トイレ処理袋ワンズケア」という袋タイプの抗菌吸収シートです。

こちらの製品について、以下の実用新案登録の明細書をもとに、その特徴を詳しく見ていきます。

【登録番号】実用新案登録第3180962号(U3180962)

【登録日】平成24年12月19日(2012.12.19)

【発行日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【考案の名称】汚物処理袋

ポータブルトイレの課題

前述の通り、ベッドサイドで排泄ができるポータブルトイレは、利用者の排泄の自立を支える重要な福祉用具です。

しかし、使用後のバケツ内の処理や清掃は、介護者にとって大きな負担となります。

排泄物が溜まったバケツの洗浄や臭い対策、感染対策には毎回手間がかかり、衛生面の管理も問題となります。

こういった問題は、介護現場ではなく、災害時における簡易トイレでも起こり得ます。

解決策

この製品は、ポータブルトイレのバケツにセットして使う、使い捨ての防水吸収袋です。

排泄物がシートのポリマーに吸収されるため、使用後は汚物をまとめて捨てやすくなり、バケツに汚れが直接付着しにくい構造になっています。

その結果、掃除の手間や臭いが軽減される場合があります。

介護現場だけでなく、災害時の仮設トイレやアウトドアなど、様々な場面で衛生的な排泄処理を可能にする製品です。

このような製品でなくても、たとえばおむつや吸水パッドをバケツに敷いておくことで、ある程度手間を省くことは可能です。

しかしこの製品はポータブルトイレ専用に設計されており、バケツ内で漏れないよう、袋が破れにくく工夫されているうえ、長時間の放置を想定して、菌の繁殖や臭いの発生を抑える構造になっています。

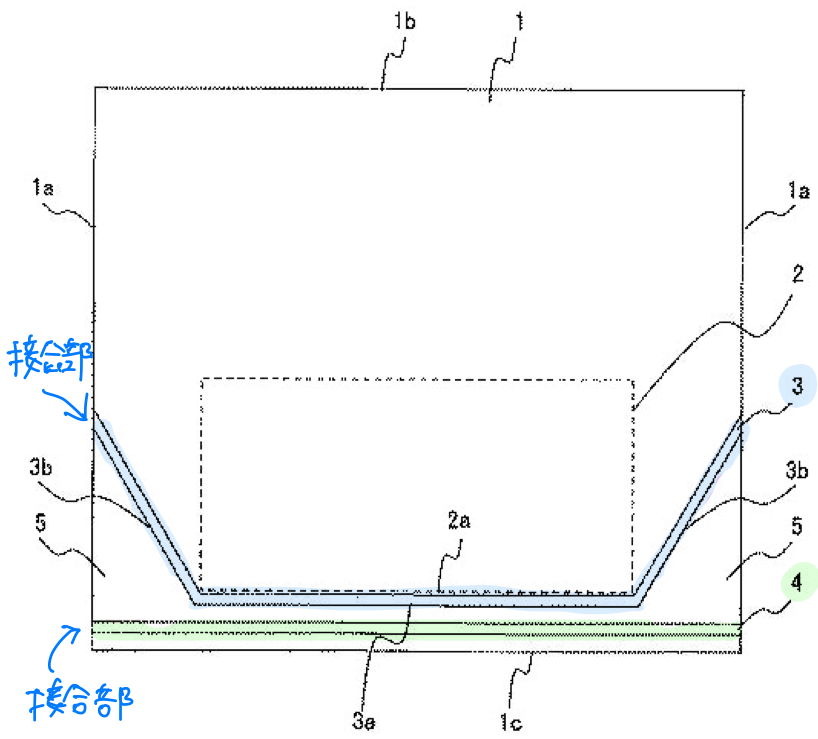

破れにくい構造

バケツ内の袋が破れてしまうと、排泄物や吸収したポリマーが漏れ出て、結局掃除をすることになってしまうため、袋は「破れにくく漏れにくい構造」になっています。

この袋の底には、2本の接合ラインが設けられています。

出典:特許公報 U3180962 掲載の図面を参考に、一部抜粋・加工のうえ解説目的で使用

1本目は、鍋底状に斜めのラインを持つ接合部(3)、

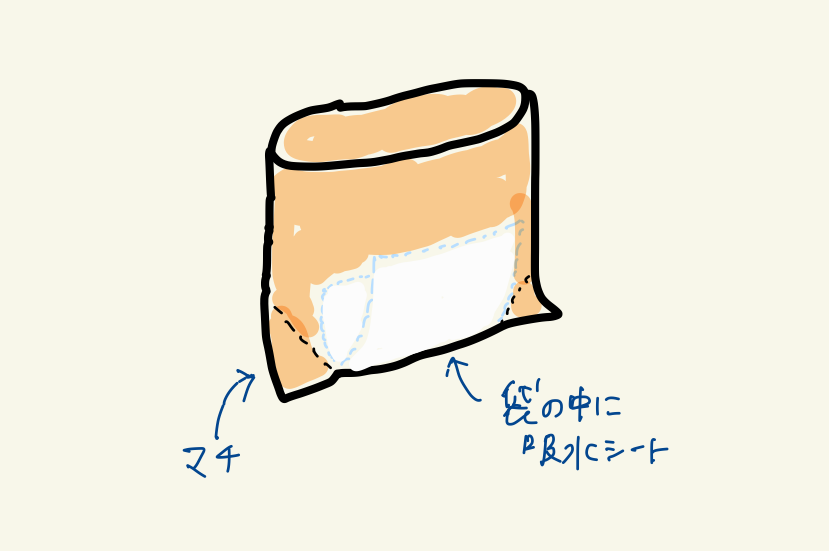

これによって袋の底に「まち」ができ、バケツにぴったり収まる立体的な形になります。

そのすぐ下に、もう1本の直線の接合部(4)が、1本目の(3)と平行な形で配置されており、2本の接合部の間にはマチ部分のポケットのような空間(5)が生まれます。

この2段構造が生み出す効果は以下の通りです:

- 万一上側の接合部(3)が破れたとしても、ポケット(5)部分でキャッチできます。また、すぐ下の接合部(4)がストッパーとなり、汚物が外に漏れるのを防ぎます。

- 2本の接合部が近接して平行に配置されることで、袋底の構造がたわみにくくなり、荷重や衝撃が一箇所に集中せず、全体に分散されるため破れにくくなっています。

抗菌効果

この製品では、袋の素材に抗菌性金属が加工されており、菌の繁殖や臭いの発生を抑えることを目的とした構造になっています。

銀イオン(Ag⁺)は、抗菌性金属の中でも高い効果を持ち、しかも人体への毒性が低いため、幅広く利用されています。

ここで銀イオン(Ag⁺)を例に、その抗菌のメカニズムについて詳しくみていきます。

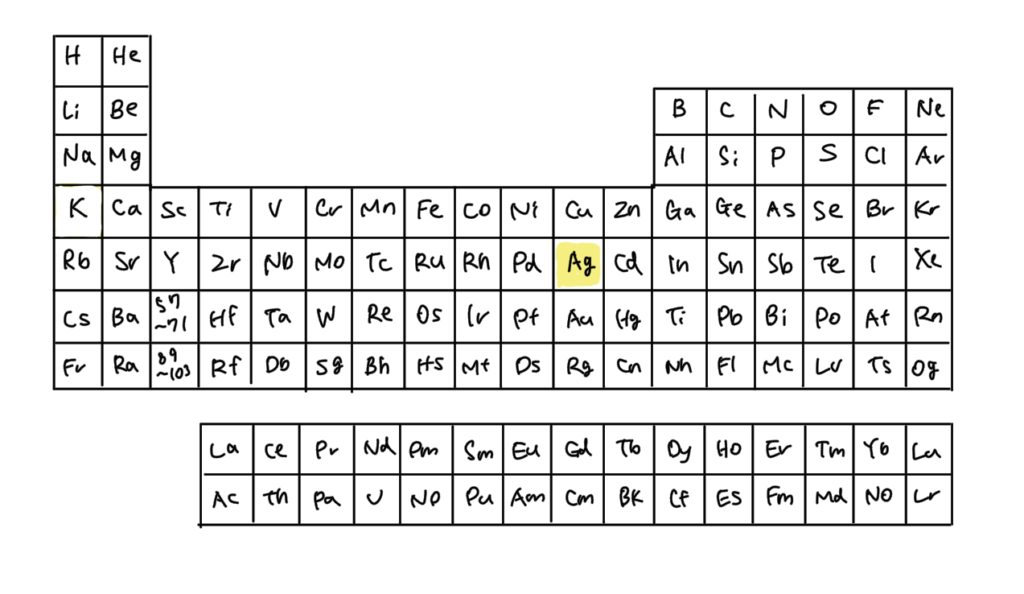

銀イオン(Ag⁺)とは

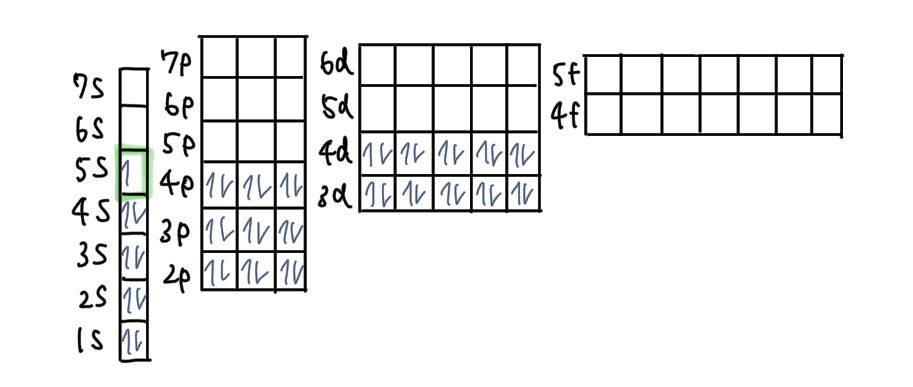

銀(Ag)は原子番号47の元素で、周期表では第11族に属しています。

上に示したような電子配置となっており、最も外側にある5s軌道に電子が1つだけ存在しています。

5s軌道にある1個の電子を放出することで、内側の4d軌道が満たされた安定な電子配置になります。

このため、Agは電子を1個失って一価の陽イオンになりやすいという性質があり、生成されたAg⁺がさまざまな抗菌作用を発揮します。

抗菌メカニズム

① 細胞膜への吸着と破壊

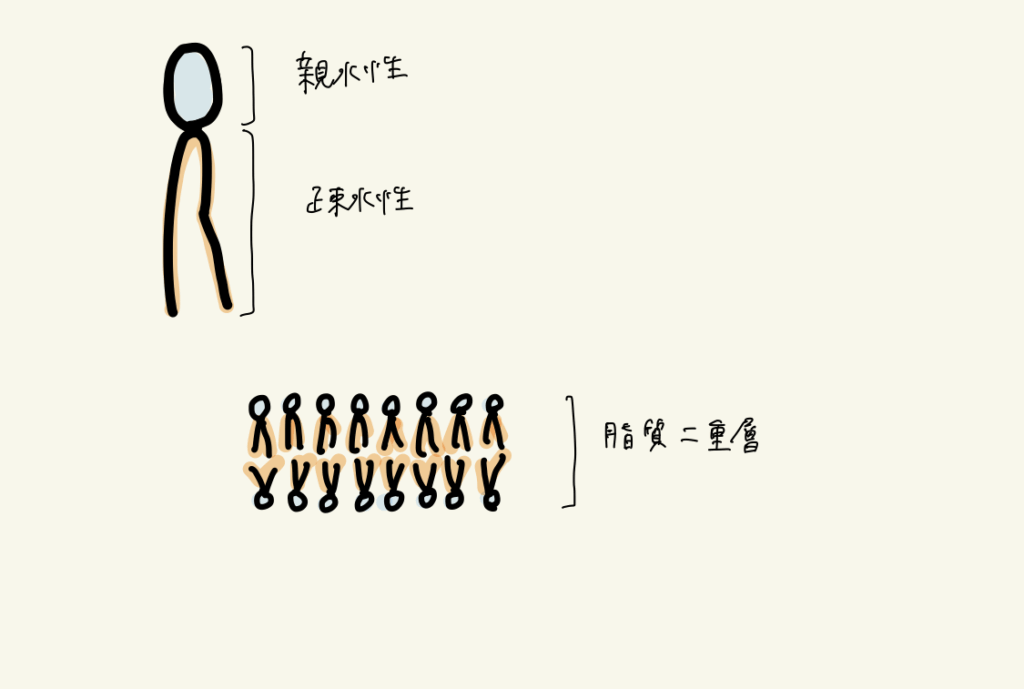

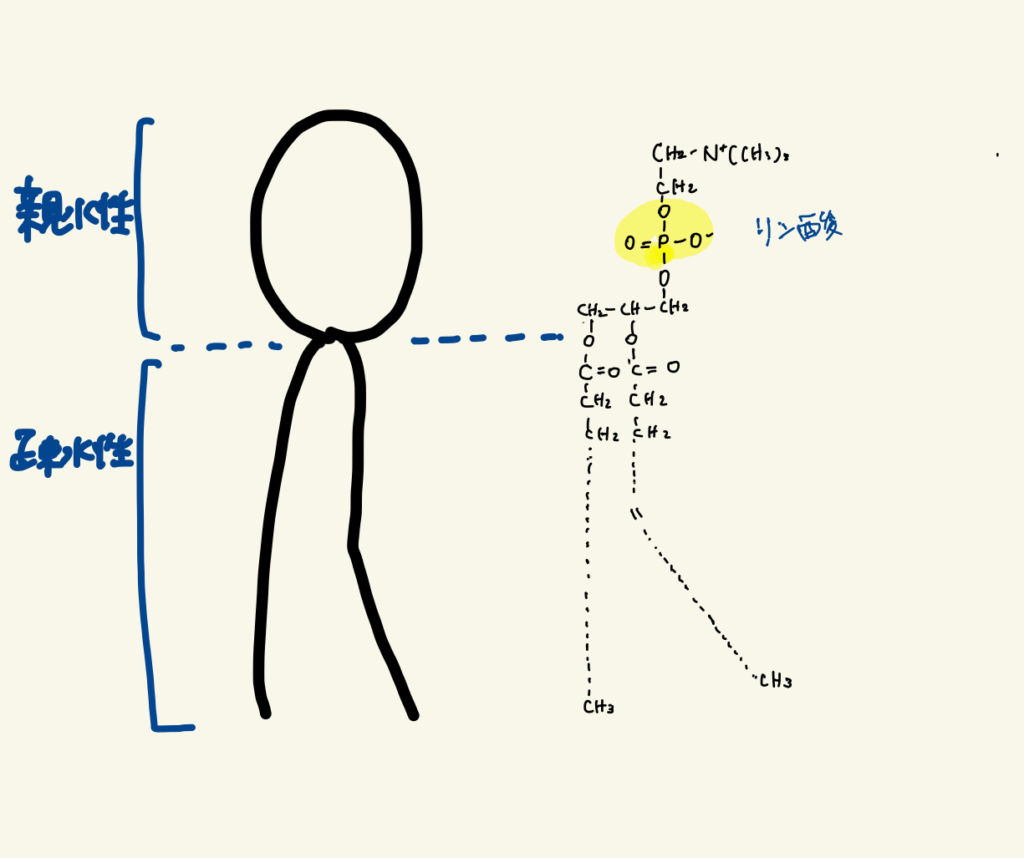

細菌の細胞膜も人の細胞膜を同じくリン脂質二重層からできており、表面の親水性部分にはリン酸基(–PO₄⁻)が含まれています。

※イラストは細胞膜構造の一例であり細菌の細胞壁を示しているわけではありません。

このリン酸基はマイナスの電荷を帯びているため、細胞膜全体もマイナスに帯電しています。

ここに銀イオン(Ag⁺)が静電気的引力によって吸着し、膜のバリアが破壊されやすくなります。

さらにAg⁺は、水や過酸化水素と反応してラジカル(不対電子をもつ反応性の高い粒子)を発生させることがあります。

Ag⁺はこのとき触媒として働き、強い酸化力をもつヒドロキシラジカル(•OH)を生成します。

H₂O₂ + Ag⁺ → •OH + OH⁻ + Ag²⁺

このヒドロキシラジカル(•OH)は反応性が高く、細胞膜を構成する脂質やタンパク質から電子を奪って酸化し、それらの分子構造を破壊します。

つまりAg⁺は、細胞膜への静電気的な吸着と、ラジカルによる酸化攻撃という作用によって、細菌の細胞膜にダメージを与えるのです。

② タンパク質やDNAとの結合による機能阻害

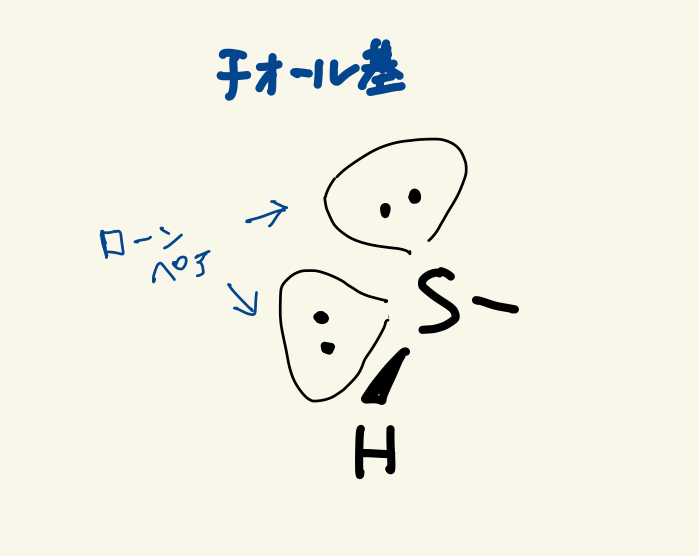

銀イオン(Ag⁺)は、細菌内に侵入すると、タンパク質中のチオール基(–SH)やDNAのリン酸基(–PO₄²⁻)と結びつきやすくなります。

チオール基に含まれる硫黄原子には、他と結合していない電子対(ローンペア)があり、Ag⁺が持つ空の軌道に電子対を提供することで、配位結合を形成します。

リン酸基は全体が負に帯電しており、Ag⁺の正電荷に引き寄せられて、静電気的な相互作用により結合します。

こうした結合により酵素やDNAの構造が乱され、代謝機能が失われ、細菌は増殖できなくなります。

このように銀イオン(Ag⁺)は細胞膜や酵素に作用することが知られており、一般に抗菌性を示すと報告されています。

その結果、においの原因となる細菌の増殖も抑えられ、消臭にもつながっています。

コスト

『トイレ処理袋 ワンズケア』は30枚入りで約4,000円で販売されています。

1枚あたりおよそ133円、毎日1枚使用した場合の月額は約4,000円です。

一方で、トイレには行けずおむつを使用する場合、1日1枚のアウターと4回のパッド交換で、1日あたり約340円、月額で約10,200円かかることもあります。

| 使用アイテム | 月額費用(目安) |

|---|---|

| ワンズケア処理袋 | 約4,000円 |

| おむつ(アウター+パッド) | 約10,200円 |

※価格はR7.6.29現在

このように試算上は、おむつ使用と比較してコストが低くなる場合もありますが、使い捨てである以上、コストはかかります。

そのため、

- 交換が頻回なら夜間のみ使用する

- 介護者の体調不良時に活用する

- 利用者が感染症にかかり処理の負担が大きい時期だけ使用する

など、必要な場面だけに限定して取り入れるという使い方も一つの工夫として考えられます。

このように状況に応じて上手に取り入れることで、介護の手間を減らしつつ、コストも抑えることができるでしょう。

シルバー産業新聞の記事では、青森県の施設で実際に使用されている事例が紹介されています。

施設ではこれまでもポータブルトイレの処理に同じ様な方法を用いていたものの、この製品は吸収力や消臭性について評価する声が紹介されていました。

私自身も、災害時の備えとしてこの製品を購入してみましたが、まだ実際に必要な方に試していただける機会はありません。

製品は、ビニール袋の内側に薄手の吸収シートが付いており、1枚ずつが薄くてかさばらず保管できます。

袋状になっているためバケツにかけやすく、シート面も広いためバケツが汚れる心配も少なそうです。

私が購入したのは「4~6回分吸収」のタイプですが、口コミでは「尿の処理だけなら1日おきの交換でも十分」という声も見られました。

また、同じシリーズで「6~8回分吸収」の長時間用タイプも販売されています。

他社製品との比較

似たような製品は他社からも発売されており、その一部を比較しました。

| 製品名 | 構造 | 価格(30枚) | 1枚あたりの価格 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ワンズケア処理袋(本記事製品) | 袋+吸収シート | 約3,861円 | 約129円 | 抗菌銀イオン+破れにくい構造 |

| 安寿すっきりポイ | 袋+吸収シート | 約3,585円 | 約120円 | 廃棄しやすい一体型構造 |

| 第一衛材 ポータブルトイレシート | シートのみ | 約3,630円 | 約121円 | シンプルなシート型 |

| BOS処理袋(ポータブルトイレ用) | 袋+凝固剤 | 約3,585円 | 約120円 | 排泄物をすばやく固めて処理可能 |

※R7.6.29時点のAmazonの価格に基づいて作成しています。実際の使用感の比較は行っていません。

価格は各製品とも1枚あたり約120~130円と大きな差はありません。

手間を省きたいという観点では、袋と吸収シートが一体化されており、使用後そのまま結んで捨てられるタイプがもっとも便利だと思います。

ワンズケア処理袋は抗菌性金属(銀イオン)の使用が明示されている点が特徴であり、その点で他の製品との差別化が図られています。

高齢者ケア用品の市場

現在急速に進む高齢化社会の中で、介護ケア用品は日本の市場で広がりを見せています。

最近、特にそれを実感するきっかけとなったのが、次のようなニュースです。

●介護系上場企業の25年3月期決算:

・王子HD→大人用おむつの売上が増加する一方で、子ども用おむつ事業は昨年9月に国内から撤退。

・花王→ベビー用おむつの売上が前年同期を下回る。

●キユーピーが2026年にベビーフード事業からの撤退を発表。

これらの動きからも、少子化によって子ども向けの市場が小さくなり、高齢者のケアを支える製品やサービスにより大きなニーズが集まってきていることがわかります。

今回紹介した排泄ケア用品の技術や製品の進化は、単に「便利だから」「儲かるから」だけではなく、これからの介護をどう支えていくのかという、社会全体の課題を解決していくことにも繋がるのではないでしょうか。

おわりに

ポータブルトイレをケアに取り入れることは、利用者の尊厳を守り、残された機能を活かすことにつながります。

しかし、実際には介護者にとって負担の大きいケアのひとつであることも確かです。

介護は、「いつまで続くのか」という見通しが立ちにくく、一度始まると、その手間や費用は増えることはあっても減ることはないのが現実です。

だからこそ、可能な範囲で“楽さ”をお金で買いながら、無理なく続けていく工夫が大切だと感じています。

今回ご紹介したような製品をうまく取り入れることで、今後さらに増えていく在宅介護や、人手不足が深刻化している現場において、介護者の負担を減らし、利用者と介護者の生活の質を守ることにつながるのではないでしょうか。

現在、こうした製品の使用感や現場のリアルな声を届けるため、市場展開の支援、現場のレポート、記事の執筆行っております。

ご興味のある方はブログの問い合わせフォームよりご連絡ください。

看護・介護現場からの製品選びの相談も受け付けております。お気軽にご連絡ください。

本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

参照

日本トイレ研究所 https://www.toilet.or.jp/projects/pickup_05

メディカル・エイド株式会社 https://medical-aid.co.jp/products/sanitary/agcsheet/genri.html

キューピー https://lp.kewpie.com/newsrelease/2025/3738/

Amazon 第一衛材 ドクターズone ポータブルトイレシート、BOS臭わないポータブルトイレ処理袋、安寿 ポータブルトイレ用処理袋 すっきりポイ

実用新案登録第3180962号(U3180962)「汚物処理袋」、登録日:2012年12月19日、発行日:2013年1月17日

シルバー産業新聞「トイレ処理袋で居室内のにおい改善」「増益・減益企業に明暗 物価高・人件費高騰の影響も」2025年6月10日発行

マクマリー『マクマリー有機化学 第8版』、東京化学同人、2012年

Albertsら『Essential 細胞生物学 原書第4版』、南江堂、2016年