これまでの記事では、注射の痛み軽減に焦点を当て、針の工夫や圧力の仕組みについて解説してきました。

→「注射の痛みを軽減する針の工夫」「注射・点滴・褥瘡ケアに活かす『圧力』の話」

しかし、注射の快適さは針などの使う物だけで決まるわけではなく、適切な手技があってこそ、これらの技術は効果を発揮します。

実際には、注射器の「押しにくさ」が医療者の負担となり、その結果、痛みなどの患者の苦痛につながることもあります。

今回は、こうした課題に対応するための補助具『プランジャーアシストリング』に注目します。

この記事では特許の情報をもとに、製品の特徴や注射器の構造、さらに「押しにくさ」の物理的な要因について解説します。

本記事の英語版はこちら→Solving Injection Resistance with the Plunger Assist Ring

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

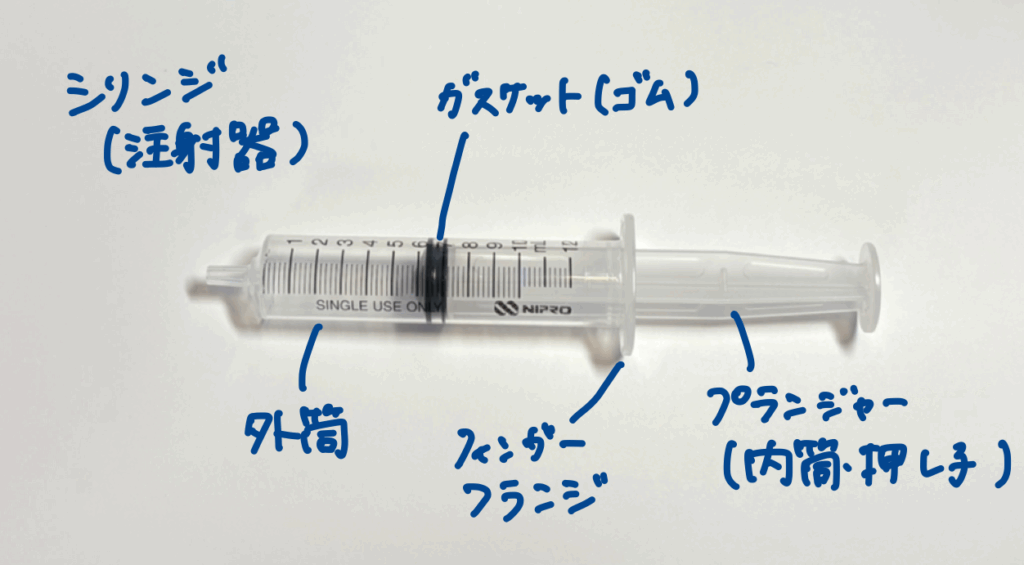

シリンジ(注射器)の構造

注射器は、英語のSyringeから、医療現場では主に「シリンジ」と呼ばれています。

シリンジは、薬液を体内に注入したり、血液などの体液を吸引するために使用する医療器具です。

- 外筒(Barrel)

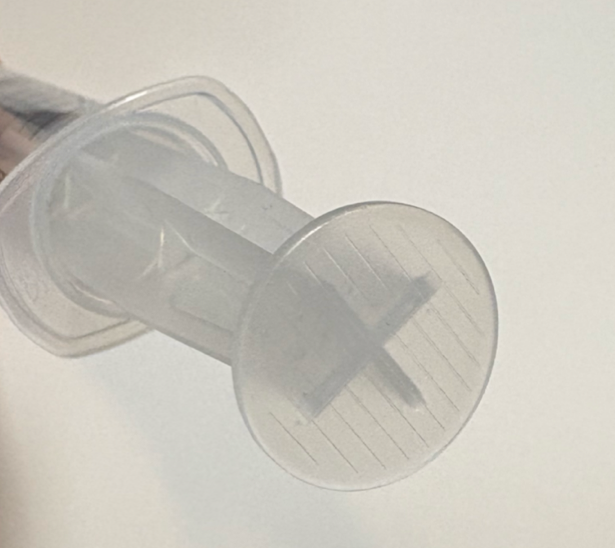

透明の筒状の部分で、薬液を保持します。 - プランジャー(Plunger)

内筒や押し子とも呼ばれ、薬液を押し出すための棒状の部品で断面は十字になっています。先端にはゴムがついており、密閉して薬液を押し出します。 - ガスケット(Gasket)

プランジャー先端についているゴムの部分で、外筒の内腔にしっかり密着して薬液の漏れを防ぎます。 - フィンガーフランジ(Finger Flange)

外筒の根元にある羽のような部分で、指をかけてシリンジを安定させるために使います。

前回の記事では「シリンジを押す力」という表現を使いましたが、正確には「プランジャーを押す力」ということになります。

では、プランジャーが押しにくくなるのはなぜでしょうか。その理由を、物理的な視点で整理してみます。

プランジャーを押しにくくする要因

前回、シリンジを押す力は次のように表せると説明しました。

押す力(N)=圧力(Pa)×シリンジ内筒の断面積(m²)

針から薬液を押し出すための必要な圧力を発生させるには、シリンジが太いほど(断面積が大きいほど)、押す力は大きくなるという内容でしたね。

また、針が細いほどより大きな力が必要になるということもお話しました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。→ 注射・点滴・褥瘡ケアに活かす「圧力」の話

しかし、実はプランジャーが押しにくくなる原因は他にもあります。

ここでは、プランジャーの「押しにくさ」を決める4つの要因を、

『押す力(N)=圧力(Pa)×シリンジ内筒の断面積(m²)』

という関係式をベースに説明していきます。

① シリンジの太さ(断面積)

押す力は圧力と断面積で決まります。

太いシリンジは薬液を押している断面積(ガスケットの押している部分の面積)が大きいため、押し出すのに必要な力も大きくなります。

つまり、同じ圧力をかける場合、太いシリンジの方が押しにくいというわけです。

押す力↑=圧力×シリンジ内筒の断面積↑

② 針の細さ

針が細いと薬液が通りにくくなるのは、感覚的にも理解しやすいでしょう。

たとえば、太いストローと細いストローで同じ飲み物を飲むとき、細い方は強く吸わないと出てこないと感じたことはありませんか?

この違いには物理的な理由があります。

内腔が細いと、内側で液体と壁の接触が増え、摩擦の影響が大きくなるため、流れにくさ(抵抗)が増えます。

細い針では液体全体が狭い空間でこすれながら進む状態になるため、押し出すにはより大きな圧力が必要になります。

その結果、プランジャーを押す力も増えます。

押す力↑=圧力↑×シリンジ内筒の断面積

③ 薬液の粘性

薬液がとろっとしていると流れにくくなるのも、感覚的にわかりやすいと思います。

たとえば、水はストローで簡単に吸えますが、スムージーのようなとろみのあるものは、吸っても出にくいですよね。

液体の「とろみ」の正体は粘性です。

粘度が高い液体は、分子同士の相互作用によって動きが制限され、自由に動けないため、流れにくくなります。

さらに、流体が管を流れるときには、中央の流れが速い部分と壁に近い流れが遅い部分の間に“ずれ”が生じ、そのずれを打ち消そうとする力(せん断応力)によって、流れにくくなるという現象が起きます。

この現象はどんな流体でも起こりますが、粘度が高いほどこの力が大きくなりより流れにくくなります。

つまり、粘度が高い薬液を細い針で押し出そうとすると、必要な圧力は増加し、その分だけプランジャーを押す力も大きくなります。

押す力↑=圧力↑×シリンジ内筒の断面積

④ 摩擦

圧力や断面積とは別に、プランジャーとシリンジ内壁の摩擦も押し出す力に関係します。

摩擦力とは、物と物が接触して動くときに、その動きを妨げる力のことです。

シリンジの場合、ガスケットのゴムと外筒の内側の壁の間でこの力が働きます。

摩擦力は次の式で表されます。

F=μ×N

- μ(ミュー):摩擦係数(どれくらい滑りやすいか)

- N:垂直抗力(ゴムがシリンジ内壁から受けている押し返す力。つまり、ゴムと壁がどれだけ強く接しているか)

摩擦力は、その物体同士の滑りやすさと、物体同士がどれだけ強く接しているかによって決まります。

在宅・施設では栄養剤用のシリンジは、一週間くらい洗って使い回しますが、数日経つとプランジャーが押しにくくなります。

この現象は、ゴムや内腔の表面のコーティングの剥がれや劣化によって表面の状態が変化することで、摩擦係数が大きくなることが原因です。

この場合、摩擦力が増えた分だけ、プランジャーを押すために余分な力が必要になるため、実際の押す力は以下のように表せます。

押す力↑=圧力×シリンジ内筒の断面積+摩擦力(μ×N)

プランジャー補助具

今回ご紹介するのは、三田理化メディカル株式会社のプランジャーアシストリングという製品です。

こちらは、注射器を持ち替えることなく、片手での操作がしやすいことが特徴のプランジャー補助具で、どのメーカーのシリンジにも取り付けることが可能です。

片手での操作が求められる、ブロック注射や、粘性の高いヒアルロン酸の注入などが用途として紹介されています。

以下の特許の内容を含め、製品について解説していきます。

【公開番号】特開2017-23412(P2017-23412A)

【公開日】平成29年2月2日(2017.2.2)

【発明の名称】プランジャー補助具

背景・問題点

注射の際、シリンジ使用における課題のひとつは片手操作の難しさです。

注射や採血の手技には、逆血確認という重要な操作があります。

これはプランジャーを一時的に引き戻して、血液が逆流するかを確認するものです。

逆血があれば針が血管に入っていることがわかり、皮下注射や筋肉注射の場合は逆血がないことで血管を避けられたと判断します。

そのため、ほとんどの注射でこの操作は不可欠です。

問題は、この引き戻し操作を行うときです。

一つの手は、針の固定や機器操作でふさがっていることが多く、シリンジは片手で操作できることが理想とされます。

しかし、手技に不慣れであったり、先に説明した要因などによりプランジャーが重く押しにくい場合には、持ち替えが必要になり、針先がブレたり注射に時間がかかったりしてしまいます。

その結果、注射する側にもされる側にも負担となります。

シリンジの片手操作に対応する専用注射器も存在しているようですが、構造が複雑で高価なのが難点でした。

解決策(製品の特徴)

中央のリング

この補助具の最大の特徴は、中央のリング構造です。

シリンジを片手で操作する際、操作の仕方は人それぞれの癖により異なります。

一般的には、引き戻しは中指~小指、押し出しは手のひらや親指の腹を使いますが、この方法は力がかけにくく、安定性に欠けることがあります。

リングを使えば、親指を通すだけで、誰でも同じように操作でき、プランジャーを押す・引く動作が安定します。

そのため、特に片手操作が必須の注射や力の必要な粘性の高い薬剤注入など、従来は力がかかりにくく不安定になりやすい場面で、操作を安定させる工夫として有用と考えられます。

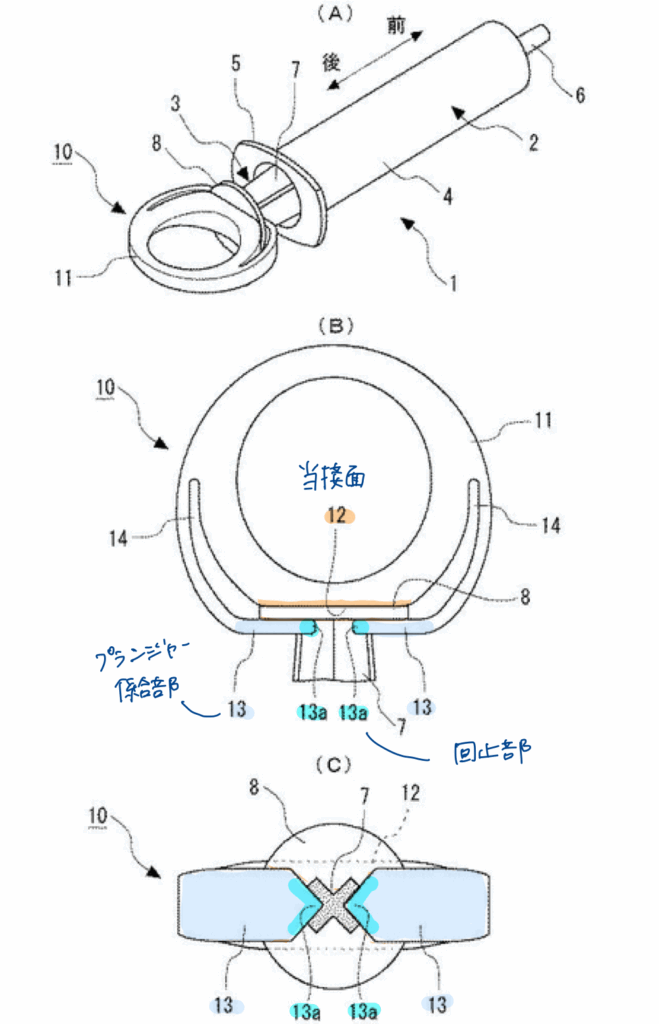

抜け防止

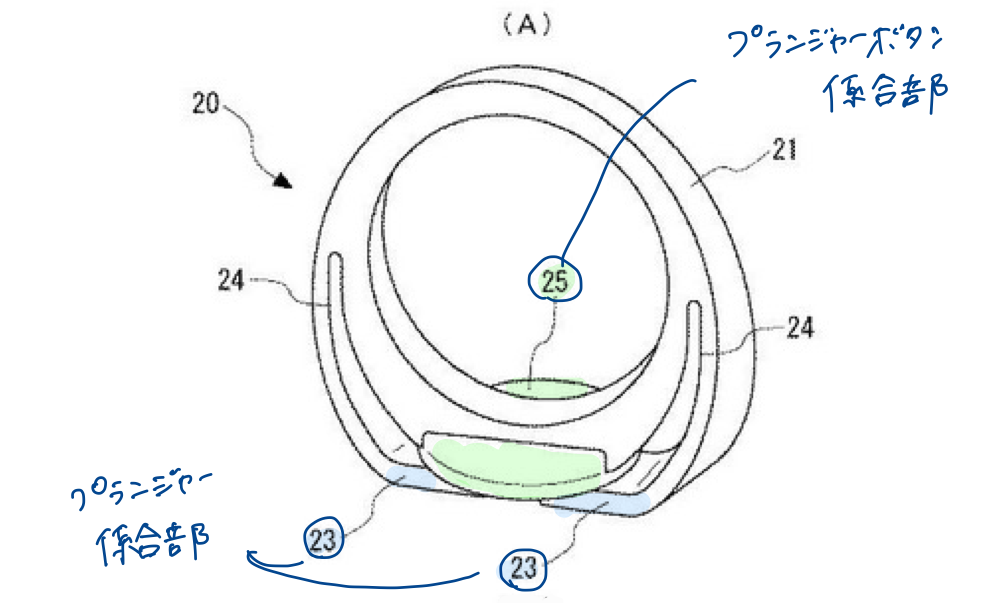

補助具は、プランジャーボタンを前後から挟み込み、さらに固定リングにはめ込む構造になっています。

出典:特開2017-23412号公報(特許庁公開公報)より一部引用・加筆加工して作成

具体的には以下の特徴があります。

●後方 → 平面の当接部(図の12)がボタン後面に密着

●前方 → プランジャー係合部(図の13または下の図23)がプランジャー軸の両サイドをホールドする

●さらに → プランジャーボタン係合部(下の図の25)にはめ込み、抜けを防止

出典:特開2017-23412号公報(特許庁公開公報)より一部引用・加筆加工して作成

このような構造により、補助具はプランジャーにしっかり固定され抜けにくく、ガタつくことなく操作できます。

回転防止

プランジャーの軸は+型断面で、縦方向に溝があります。

このv字の溝に回止部(13a)がぴったりはまることで、プランジャーと補助具が一体化し、操作中に補助具だけがクルッと回る「相対的な回転」を防ぎます。

このような構造により、力の方向がズレず、押し引きの動作が安定し、針先のブレ防止にもつながります。

おわりに

最近、医療費削減の動きから「湿布薬や花粉症の薬が保険適応外となる」という方針が打ち出され話題になってますよね。

こうした流れから、在宅医療や予防医療、セルフケアが推進され、在宅でもより簡単に、より安全に扱える医療品の需要が高まっていくのではないかと感じています。

今回ご紹介した製品自体は、医師が行う特定の手技での使用を想定しています。

しかし、特許に示されているような「片手での操作を安定させる構造的工夫」は、今後の在宅医療やセルフケアの分野においても応用可能性があると考えられます。

※実際の適応用途については、必ず製品の添付文書や規制上の承認内容をご確認ください。

また、私自身の現場経験として、栄養剤用シリンジを繰り返し使用するうちに固くなり、手に負担がかかってばね指や腱鞘炎につながったケースもありました。

そうした負担軽減という観点からも、構造的な工夫を備えた補助具は有用だと感じています(※個人の感想です)。

現在、このような看護師としての現場の視点と、特許への知見を活かした情報発信とともに、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご興味のある方はお気軽に、こちらよりお問い合わせください。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

参照

特許庁公開特許公報 公開番号 特開2017-23412 公開日 2017年2月2日 発明の名称 プランジャー補助具

久保田浪之助『トコトンやさしい流体力学の本』日刊工業新聞社 2007

小川鑛一『イラストで学ぶ 看護人間工学』東京電機大学出版局 2016

三田理化メディカル株式会社 https://racoon-medical.co.jp/product/Plunger_Assist_Ring