訪問看護の現場で日々ケアに携わる中、口腔ケアの大切さを実感する場面が増えています。

近年、介護・看護の現場では、口腔衛生を保つことの大切さが改めて見直されています。

2024年の介護報酬改定では「口腔連携強化加算」という項目が新設され、歯科と看護・介護とが連携して質の高いケアを提供することで、高齢者の生活の質を高めていこう動きがあります。

これまでの記事でも、「いつまでも食べたい」という思いを叶えるための、嚥下サポートのとろみ剤やKスプーンを紹介してきました。

詳しくはこちら→ 誤嚥リスク軽減のためのとろみ剤、嚥下障害に『Kスプーン』

しかし、食べる機能を守るには、まず口の中を健康に保つことが基本であり、日々の口腔ケアが重要になります。

そこで今回取り上げるのが、口腔ケアジェルという製品です。

こちらの記事では、緑茶由来のカテキンを含んだ口腔ケアジェルの特許に着目し、現場での活用法や、実際に感じている今後のニーズや可能性について、私なりの視点でお伝えします。

本記事の英語版はこちら→Oral Care Gel – Catechin Benefits and Flavorful Comfort

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

口腔ケアジェルとは

口腔ケアジェルは、口腔内を潤すために使う保湿剤です。

現場では、スポンジブラシやディスポ手袋をつけた指で直接塗布します。

特に以下のような方が唾液分泌が少ない方のケアに使用します。

○高齢者

○がん治療中の方

○食事摂取が困難な方

口腔内の乾燥は、不快感や口腔内感染のリスクを高めるだけでなく、食べる・話すといった日常の行為にも影響します。

ジェルを用いることで、水だけで湿らすよりも潤いが持続しやすく、口腔環境の保持に役立つ場合があります。

また、単に保湿するだけでなく、ぶくぶくうがいができない方には、こびりついた汚れの上にジェルを塗ってふやかし、やさしく拭き取るという使い方もします。

このように看護・介護の現場ではよく使われています。

カテキンを配合した口腔ケア用組成物の特許

【国際公開番号】WO2016/208582

【国際公開日】平成28年12月29日(2016.12.29)

【発行日】平成30年4月5日(2018.4.5)

【発明の名称】がん患者のための口腔ケア用組成物

こちらは「カテキン含有口腔ケアジェル」についての特許で、がんで治療を受けている患者のために開発された製品です。

従来の課題

がん治療の抗がん剤や放射線治療といえば、その強い副作用を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

中でもよく知られているのは吐き気や脱毛ですが、実はその副作用の一つに、口腔内の炎症や潰瘍を引き起こす「口腔粘膜炎」もあります。

その主な原因のひとつが、抗がん剤や放射線治療に体内で多く発生する「フリーラジカル」です。

フリーラジカルは電子を失って不安定な状態にあるため、周囲の安定した分子から電子を奪い、細胞の脂質・タンパク質・DNAなどと反応して酸化によるダメージを引き起こします。

口腔粘膜の細胞は代謝が活発で頻繁にDNAを複製していますが、フリーラジカルによって複製中のDNAが傷つけられると、細胞が死んでしまい、炎症や潰瘍が起こりやすくなります。

さらに、抗がん剤や放射線の影響で唾液腺の機能が低下すると、唾液の分泌量が減少します。

唾液には、口の中を洗い流して清潔に保つ働きがあり、フリーラジカルを分解する抗酸化酵素も含まれているため、口腔粘膜を酸化ダメージから守っています。

それらの要因により、がん治療中の患者では口腔粘膜がダメージを受けやすくなり、口腔粘膜炎が発症しやすくなるのです。

対処法としては含嗽(うがい)が効果的ですが、以下のような問題点があります。

○効果を得るためには2~3時間おきという頻度で継続的に行う必要があります。

○カテキンを含むうがい薬を用いる方法もありますが、高濃度のカテキンは苦味や渋みが強く、味覚刺激によって痛みを引き起こすことがあります。また、カテキンは酸化されやすいという問題もあります。

○嚥下機能が低下していると、うがい自体が難しい場合があります。

解決手段

こちらの特許の製品は、茶抽出物(茶カテキン)・増粘多糖類・保湿剤の3成分を組み合わせにより、がん治療中の患者における口腔内の合併症を予防・改善することを目的としています。

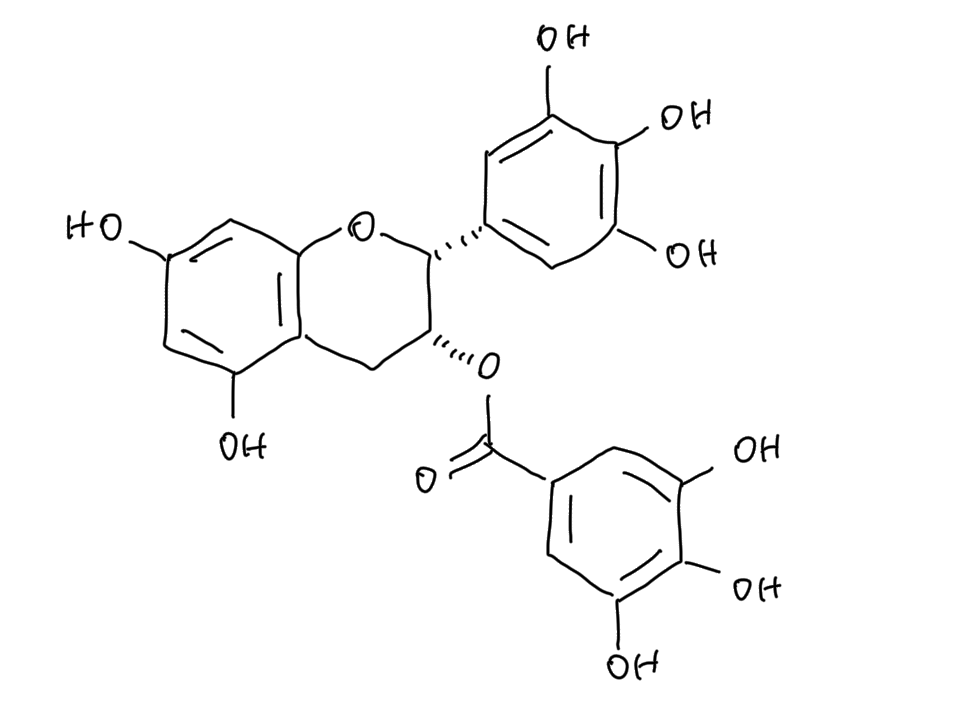

茶カテキン(EGCG)

茶カテキンにはいくつか種類がありますが、その中でもエピガロカテキンガレート(EGCG)は強い抗酸化作用を持つ成分です。

EGCGは、フリーラジカルに作用しやすい化学構造を持ち、研究において抗酸化的な作用が報告されています。

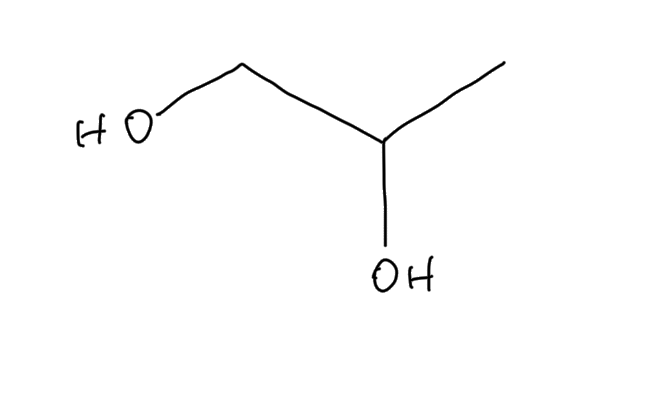

EGCGの分子は、ベンゼン環に複数のーOH(水酸基)が結合した構造をしており、これらのOHから水素原子(H)を放出して、フリーラジカルに渡すことで、フリーラジカルを安定させます。

水素を放出したEGCG分子は一見、不安定に思えるかもしれません。

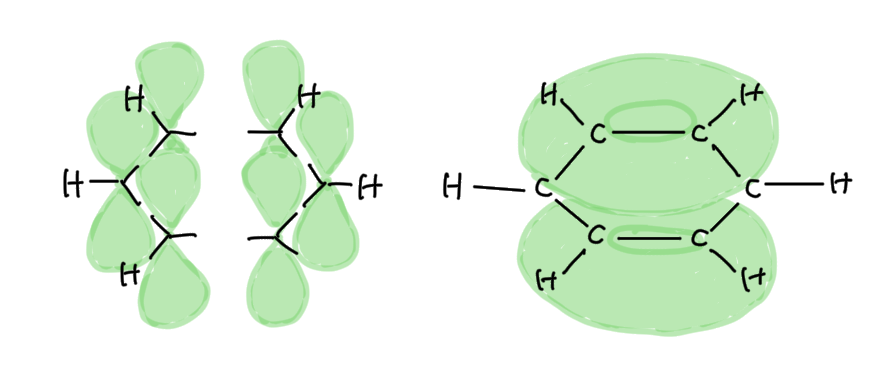

しかし、EGCGが持つ芳香族ベンゼン環には共鳴構造があり、下の図のように電子が環全体に広がって共有されているため、水素が1つ失われても分子全体で電子を安定に分配できるのです。

画像:ベンゼン環における共鳴構造と非局在化した電子雲。π電子が環全体に広がり、電子は分散され安定している)

さらに、EGCGのーOHは複数あるため、1つの分子で複数のフリーラジカルに対応できます。

この構造により、EGCGは抗酸化作用を示すことが知られており、口腔粘膜の酸化ダメージ軽減に寄与する可能性があると報告されています。

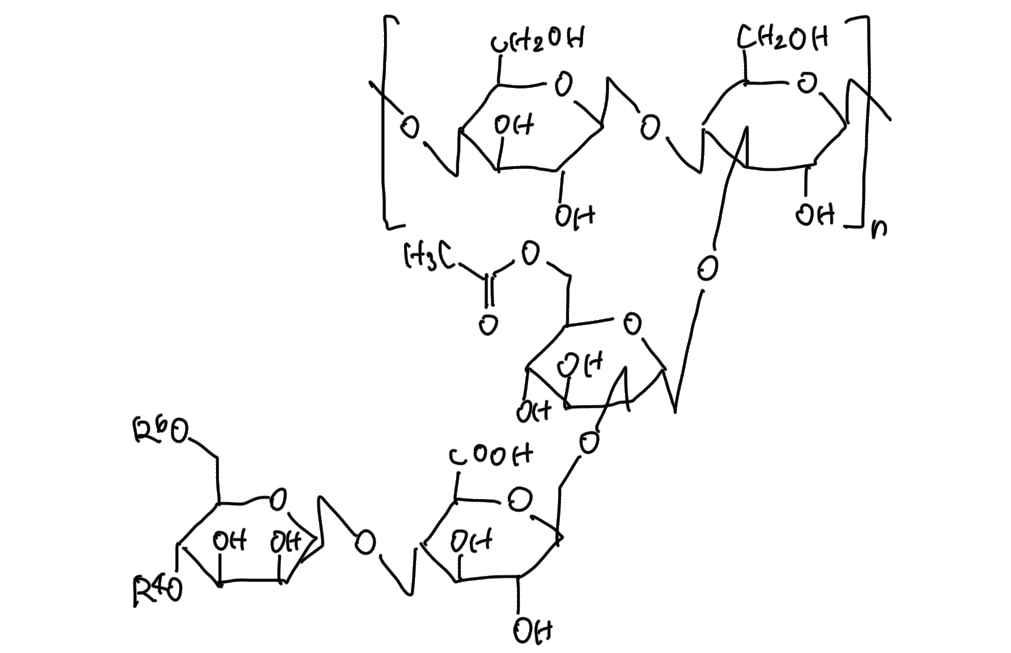

増粘多糖類

増粘多糖類は、水に溶けるとゲル状(とろみのある状態)になる性質を持っています。

明細書内で好ましい成分として挙げられているキサンタンガムは、キサントモナス属の細菌によって生成される天然由来の多糖類です。

キサンタンガムは、グルコースを主鎖に、マンノースやグルクロン酸からなる長い側鎖が結合した構造を持っています。

多数の親水性官能基が水と結びついて膨潤し、分子同士が絡み合うことで網目状の構造が形成されて分子の動きを制限します。

この網目構造によって水分をしっかり保持できる「保水性」と、流れにくくなる「粘性」が生まれ、全体としてとろみのあるゲル状になります。

こうした性質により、口腔ケアジェルは粘膜に付着しやすく、EGCGの抗酸化作用や保湿効果が比較的持続しやすいとされています。

とろみ剤としてのキサンタンガムについてはこちらの記事でも解説してます。→誤嚥リスク軽減のためのとろみ剤

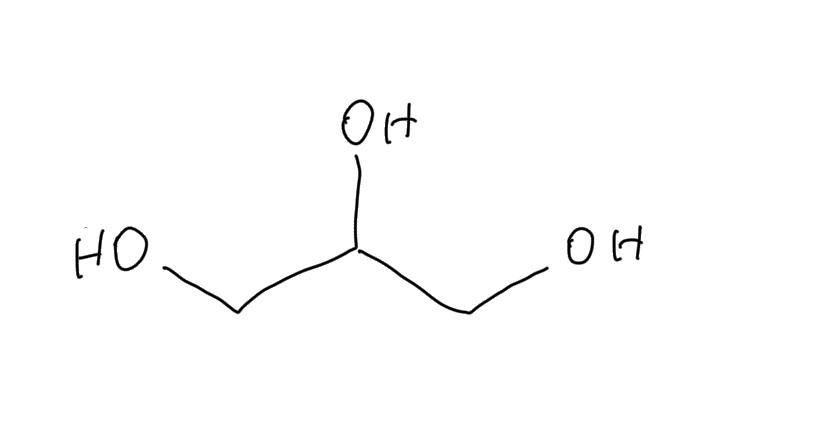

保湿剤

こちらの明細書内で好ましいとされている保湿剤は、グリセリンとプロピレングリコールです。

<グリセリン>

<プロピレングリコール>

これらは分子内に複数の–OH(ヒドロキシ基)を持ち、水分子と水素結合をつくります。

このように周囲の水分を引き寄せて保持することで、粘膜にうるおいを与え、乾燥を防ぐ働きをします。

現場でのカテキンによるケア

このように医療的なケアにも使われている緑茶由来のカテキンですが、実はもっと身近なかたちで、現場でのケアにも取り入れられているのを見たことがあります。

以前看護実習に来ていた学生さんが、担当した患者さんが歯磨きを嫌がっていたため、口腔ケアに緑茶を使いたいと計画しました。

理由を聞くと、「歯磨きがまずいと言っているので、本人が好きなもので、口腔ケアに効果のあるもの探しました。」とのこと。

実際、患者さんは緑茶の味や香りを喜ばれ、ケアをさせてくれました。

その時、緑茶の香りの口腔ケア用のジェルが市販されていることも調べてきてくれて、とても感心したのを覚えています。

↑こちらは紹介した特許の製品とは異なります。

このようにカテキンは、お茶の成分という身近さもあり、看護の現場やケアの製品にも取り入れられています。

口腔ケアジェルの新たな可能性

現場で感じる新たなニーズ

口腔ケアジェルの用途は保湿や清拭ですが、施設や在宅の現場で働くようになってから、ジェルの「味」がもたらす効果にも注目しています。

現在、嚥下障害によって口から食べれない高齢の方の看護にも携わっています。

一般的に食べられない状態というと、寝たきりで話せない方をイメージされるかもしれません。

しかし実際には、少し会話ができる方も多く、「食べたい」という訴えをよく聞きます。

そういった場合、在宅や施設では病院よりも柔軟に、できるだけ希望に添ったケアを行っています。

たとえば、好きなコーヒーやお酒を少し口の含んだりするケアを行うこともありますが、それには誤嚥のリスクが伴います。

以前、「食べたい、飲みたい」と強く訴えていた方に、少しでも口渇感が和らぐよう口腔ケアジェルを使ったところ、とても気に入られ、訪問のたびに「あめちょうだい」と言うようになりました。

もしかすると、水あめを思い出すような甘さや口当たりだったのかもしれません。

このとき、ジェルは液体よりもむせにくく感じられ、乾いた口をうるおすだけでなく、味わう楽しみも同時に得られることに大きな価値を感じました。

食べるという行為には、ただ栄養をとるだけでなく、味による満足感も大きな意味を持っています。

そのため、口腔ケアジェルは食べ物ではないものの、好みのフレイバーのジェルを使用することで、食べたい気持ちが少しでも満たされるのではないでしょうか。

このような視点でみると、口腔ジェルにもう少し色々なフレーバーがあるといいのに、と思います。

市販されている口腔ケアジェルの多くは甘いフレーバーで、その他はミント系か無香料のものしかありません。

甘い物が苦手な方や高齢の方に身近なフレイバーとして、

緑茶・ほうじ茶などのさっぱり系、

出汁のような旨味系、

柚子やあんこなど和を感じる味、

など日本人の味覚に寄り添った製品は、きっと現場で歓迎されると思います。

私の実体験

こういった声があるのか、昨年、これまでのフルーツ系フレイバーとは違った、コーヒー風味のジェルが発売されました。

家で介護中の、もうあまり食べれなくなってきている母のために購入してみたところ、とても気に入ってくれました。

私もなめてみましたが、甘さ控えめのコーヒーの飴のような味がします。

母は、昼間はコーヒー風味をはじめ甘いフレーバーのもの使い、寝る前は無香料のもので口を潤しています。

↑母が使っている無香料のジェルはこちら。

⚠使用にあたっての注意点

口腔ジェルは食品ではないため、口にふくませるような使い方には、誤嚥や窒息のリスクが伴います。あくまで、口を潤すという目的での使用が前提です。

私たちが、好きなフレイバーの歯磨き粉を選んだり、口寂しさを紛らわすために歯を磨いたりするような感覚に近いかもしれません。

おわりに

口腔ケアジェルは、口を潤すことを主な目的とした製品ですが、『食べたい』という気持ちに寄り添うケアの一助となる場合があります。

現在、看護師としての現場経験を活かし、今回のようなケア用品をはじめ、医療・介護の現場で本当に役立つ製品や技術を、現場目線で広める活動をしています。

製品の普及にあたって、現場のリアルな使われ方やフィードバックを知りたいとお考えの方は、こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

必要に応じて、現場の声をもとにした紹介記事やフィードバックなど対応可能です。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

参照

金原優(2009).安全・確実・安楽ながん化学療法ナーシングマニュアル.医学書院

McMurry, J. E. 著; 伊東 俊明・児玉 三明・荻野 敏夫・深澤 義正・通 元夫 訳 (2013年). マクマリー 有機化学(中)(第8版). 東京化学同人.

WO 2016/208582. (2016, Dec. 29). がん患者のための口腔ケア用組成物.株式会社 明治

National Library of Medicine https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6247744/?utm_source=chatgpt.com

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1l11.pdf