肺炎は日本人の代表的な死因の一つです。

肺炎というと、新型コロナウイルス感染症にかかって肺炎になるようなイメージもあるかと思います。

誤嚥性肺炎はそれとは異なり、食べ物や飲み物、唾液などが誤って気道に入り、炎症を起こすことで発症します。

厚生労働省の統計によると、令和4年には年間で60,000人以上が誤嚥性肺炎で亡くなっており、新型コロナウイルスによる年間死亡数を上回っています。

高齢化が進む日本では、今後この数字のさらなる増加が予測されています。

こういった背景もあり、介護医療現場では口腔の機能が着目され、高齢者看護では誤嚥予防は必ず考えなくてはいけない問題です。

これまでの記事でも誤嚥予防に関係する製品について解説してきました。

関連記事はこちら→誤嚥リスク軽減のためのとろみ剤、嚥下障害に『Kスプーン』、カプサイシンで誤嚥予防

今回も誤嚥予防に関連する製品として、最近職場で試した、交互嚥下をスムーズにするゼリー飲料『アイソトニックゼリー』をご紹介します。

実際に現場で試してみた体験談や、ゼリー飲料の特許から飲み込みやすいゼリーの特徴についても解説していきます。

本記事の英語版はこちら→Isotonic Jelly: Supporting Alternating Swallowing and Hydration

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

嚥下の仕組みと誤嚥

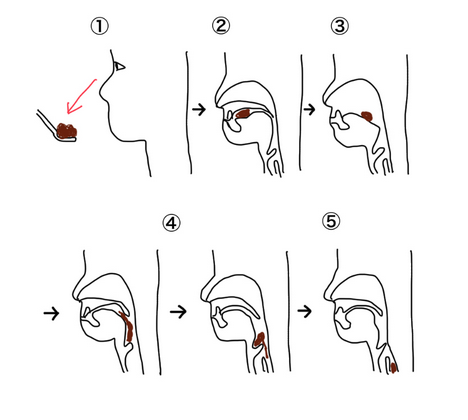

嚥下は「先行期→準備期→口腔期→咽頭期→食道期」の5段階で行われます。

嚥下についてはこちらの記事で詳しく解説しています→嚥下障害に『Kスプーン』

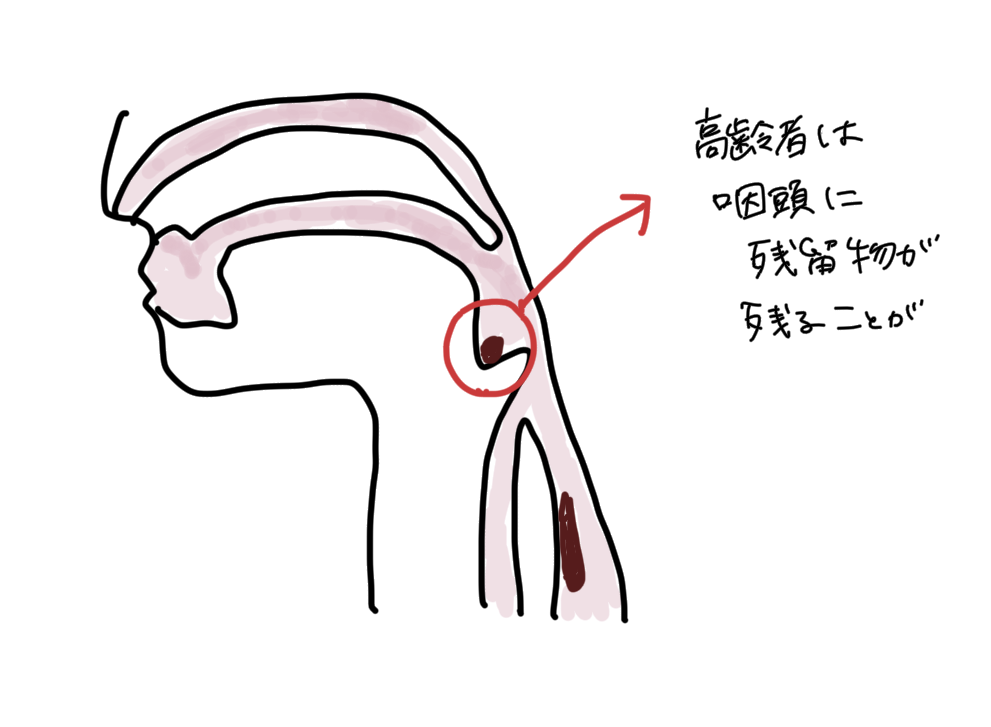

このうち、咽頭期に十分に送り込めないと、咽頭に食物残渣が残ることがあります。

健康な方は、無意識にもう一度嚥下して残留を流しますが、嚥下困難な方は、この“おまけのゴックン”ができません。

その結果、残ったものが気づかないうちに気道に落ち、誤嚥につながってしまう可能性があります。

交互嚥下とは

交互嚥下は、違う性質の食物を交互に嚥下することで残留物を除去する方法です。

具体的には、一口ご飯を飲み込んだ後に、とろみ付きの飲み物やゼリーを交互に飲み込みます。

よく使われるのは、食事の邪魔をしないとろみをつけたお茶や水です。

しかし、とろみ調整の手間や、お茶は種類によってはとろみ剤の影響で苦みが増すため、嫌がる方もいます。

甘いゼリーは好まれますが、カロリーや食事との相性が問題となります。

アイソトニックゼリー

今回取り上げるのは、水分補給に配慮して設計されたゼリー飲料、ニュートリー株式会社の『アイソトニックゼリー』です。

職場で試供品を取り寄せた、実際の使用感とパンフレットの情報をもとにご紹介します。

特徴

●開封してそのまま使えるため、とろみ付け不要、飲みきりなので容器洗う手間も不要です。

●こちらは、嚥下しやすい特徴を持ったゼリーです。

以前の記事(誤嚥リスク軽減のためのとろみ剤)でもお伝えしましたが、飲み込みやすい食品には次の条件があります。

- 密度が均一であること

- 適度な粘度を持つこと

- ばらばらにならないこと

- 咽頭を通過するときに変形しやすいこと

- 粘膜にべたつかず付着しにくいこと

パンフレットには「低付着性・高凝集性ゲル」と紹介されています。

付着性:ゼリーがどれくらい粘膜にくっつきやすいかを示す性質です。このゼリーは低付着性なので、喉に貼りつきにくく、すっきり飲み込めます。

凝集性:ゼリーがどれくらいバラバラにならず、ひとまとまりを保てるかを示します。高凝集性であるため、口の中で崩れにくく、飲み込みやすいのが特徴です。

●電解質入りで、カロリーはほぼないため水分補給にも適しています。

●スパウトは適度に細く、一気にたくさんでることなく、少しずつ吸うことができます。

自分で吸うことができない場合も容器を押して介助にて適量を口に含ませることができます。

●常温保存可能で、常温でも冷やしてもゼリーの硬さが変わらず、形状が安定しています。

●色つきのタイプのゼリー販売されており、口腔内にゼリーが残っていないかの確認がしやすくなっています。

実例

交互嚥下に使ったケース

普段はとろみ茶で交互嚥下を介助していた方に、このゼリーを試してみました。

結果は、スムーズに交互嚥下ができ、むせもなく安全そうでした。

もともと全介助の方なので、介助そのものの時間が劇的に減ったわけではありません。

それでも、コップでお茶を口元に運ぶときの角度調整や、最後の方でとろみ茶が流れず首を後屈させるリスク、さらにスプーンですくって口に入れる手間がなくなったのは大きな違いです。

個人的に飲水介助で「コップをどの角度で傾ければいいか」神経を使い苦手であるため、この製品を使うと、そうしたストレスが軽減されると感じました。

甘党でアイス好きな方のケース

甘い物なら飲むのに、お茶などの水分摂取が進まない方に、「お茶を飲んだらアイスを持ってくる」という作戦でお茶を勧めていました。

その方に、お茶の代わりにこのゼリーを冷やして「パピコみたいに吸えるよ」と渡したところ、ゼリーがアイス感覚で飲めて気に入ってもらえました。

甘党なので、味には物足りないとのことですが、お茶よりは進みがよかったです。

実は今回、この製品を取り寄せたのは、このパピコが好きな方の水分摂取がなかなか進まない問題に悩んでいたことがきっかけです。

結果、冷やしてパピコ感覚で飲んでくれたので、お試しとしては成功だったと言えます。

感想

●実際に試飲してみると、味はほとんどなく、飲みやすいゼリーという印象です。

甘味料が入っているため、ほんのりとした甘みがあり、レモンっぽいさわやかさ風味を感じますが、ポカリスエットのような味を想像すると、物足りなく感じます。

これは、食事時の交互嚥下に使いやすいよう、あえて味を薄くしているのが特徴ですが、甘いのが好きで栄養補給目的という場合には、味付きタイプ(アイソFOゼリー)を選ぶとよいと思います。

●開封時には注意が必要です。

パピコのように上向きのままキャップをひねったところ、ゼリーが飛び出してしまいました。

「下を向けて開封」と記載されていますが、その通りにしても、やり方が悪かったのか少しこぼれてしまいました。

これは多くの方が失敗しやすいポイントだと思うので、もう少し開けやすい工夫があると良いと感じました。

●吸い口が細いため、ゼリーは適度にクラッシュされた状態で出てきて、飲みやすいと感じました。

ただ、吸い始めはゼリーではなく液体部分が先に出てくるのが少し気になりましたが、口に含んでいても水っぽく溶けてしまうことはありません。

なお、吸うだけで最後まで飲み切ることはできず、最後は容器を傾けてゼリーを出す必要があります。

●容器の底には4箇所に小さな突起があり、そのおかげで自立します。

吸うと容器が変形していきますが、中身がある程度残っているうちは倒れずに立てておけるので、介助の際には便利でした。

価格

アイソトニックゼリーは、100ml・150mlの2種類があり、1本あたりおよそ100~125円で購入できます。

個人で試してみたい場合は、Amazonなどで1本単位で購入できます。

30本入りでの購入では、1本あたりの価格がさらに割安になり、100円以下になることもあります。

施設や継続利用を考えている場合は、まとめ買いがお得です。

さらに、アイソトニックゼリーには以下の3タイプがあります

- 標準タイプ

- 色つきタイプ(口腔内の残渣確認がしやすい)

- オリゴ糖・食物繊維入りタイプ(栄養補給をプラスしたい方向け)

用途に合わせて選べるのも魅力です。

熱中症対策 水分補給 アイソトニックゼリー/アイソトニックグリーンゼリー/アイソFO(フォー)ゼリー ニュートリー 3種×各10本セット ご家庭用

飲み込みやすいゼリー関する特許

今回アイソトニックゼリーを紹介するにあたり、嚥下が難しい方にとって「飲みやすいゼリー」とはどのようなものか、もっと詳しく知りたいと思い、関連する以下の特許を読みました。

【公開番号】特開2015-156828(P2015-156828A)

【公開日】平成27年9月3日(2015.9.3)

【発明の名称】咀嚼・嚥下困難者向け水分補給用ゼリー飲料

【出願人】ユニテックフーズ株式会社

一見どれも似ているように見えるゼリー飲料ですが、実は、飲み込みやすさには差があり、従来の製品にも課題があります。

こちらの特許では、それを改善するための技術が提案されています。

ゼリー飲料の問題点

●市販されているゼリー飲料の多くは、増粘多糖類を加えてとろみを強くしたタイプです。

しかし、この方法では口の中でのまとまりが不十分で、付着性が高くなりやすいという問題があります。

その結果、べたついて口に残る食感になり、飲み込みにくさを感じることがあります。

●多くの製品は、「ゼリー部分+離水した液体」で構成されます。

離水量には規定がないため、この液体部分があることで誤嚥のリスクに繋がります。

●多くのゼリー飲料は、いずれもクラッシュすると小さなゼリー片に砕かれます。

それらの小片には再凝集性がなく、口の中での移動でばらけてしまい、誤嚥に繋がる危険性あります。

解決策

こちらの特許技術では、この問題を解決するために、

- 崩しても再びまとまる性質(再凝集性)

- 喉に貼りつかない低付着性

- 適度なスベリ性

を持つゼリーが提案されています。

そのカギとなるのが、ローメトキシルペクチンとカルシウム塩のバランスです。

この組み合わせで、口の中でまとまりやすく、べたつきにくく、離水のない、より飲み込みやすいゼリーが実現されています。

HMペクチンとLMペクチン

ペクチンは、果物に含まれる天然の多糖類で、ジャムやゼリーの固まりを作る役割を担っています。

このペクチンの性質を決める重要な要素がエステル化度で、その違いによって、ハイメトキシルペクチン(HMペクチン)とローメトキシルペクチン(LMペクチン)に分類されます。

エステル化度

ペクチンの性質は、エステル化度(エステル化された分子がどれくらいの割合で存在しているか)によって変わります。

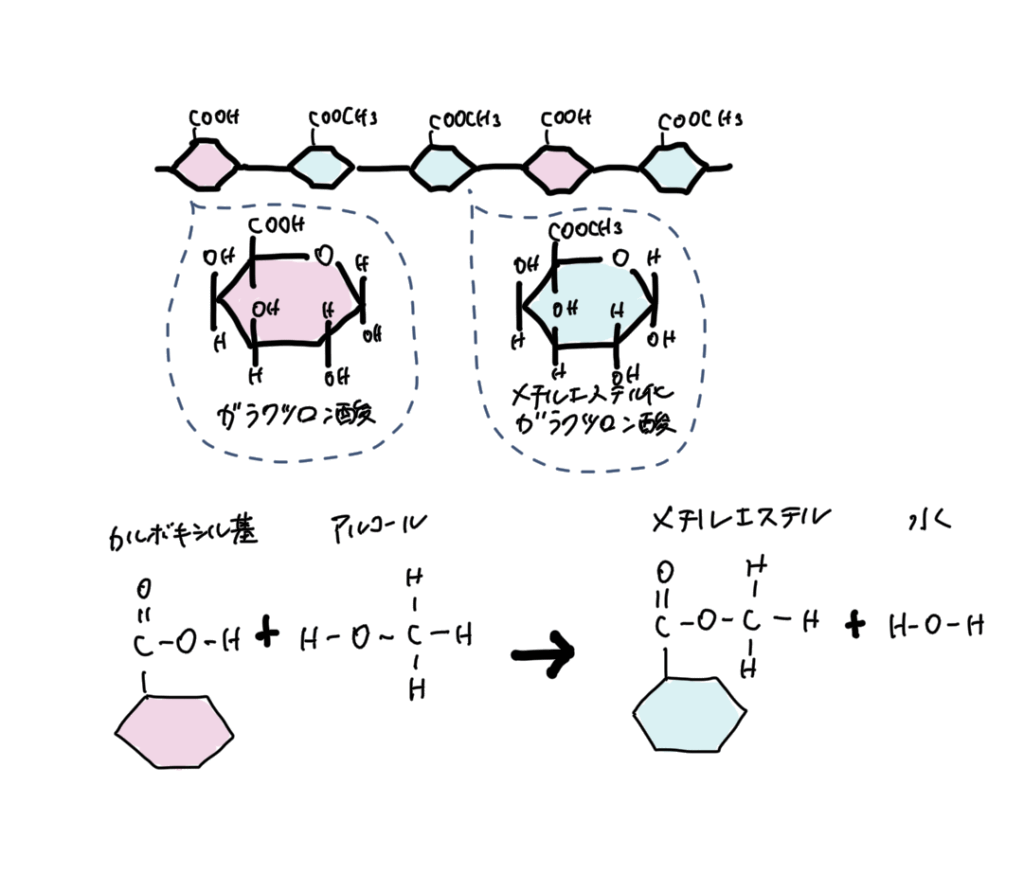

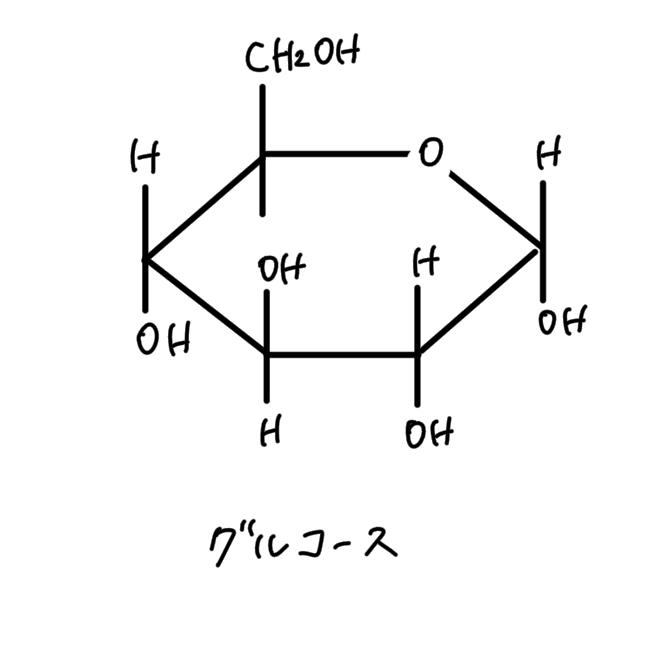

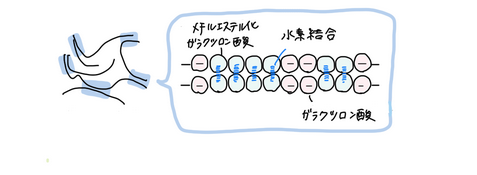

ペクチンは、ガラクツロン酸という糖酸が連なった構造をしています。

このガラクツロン酸は、一部がエステル化された「メチルエステル化ガラクツロン酸」として存在しています。

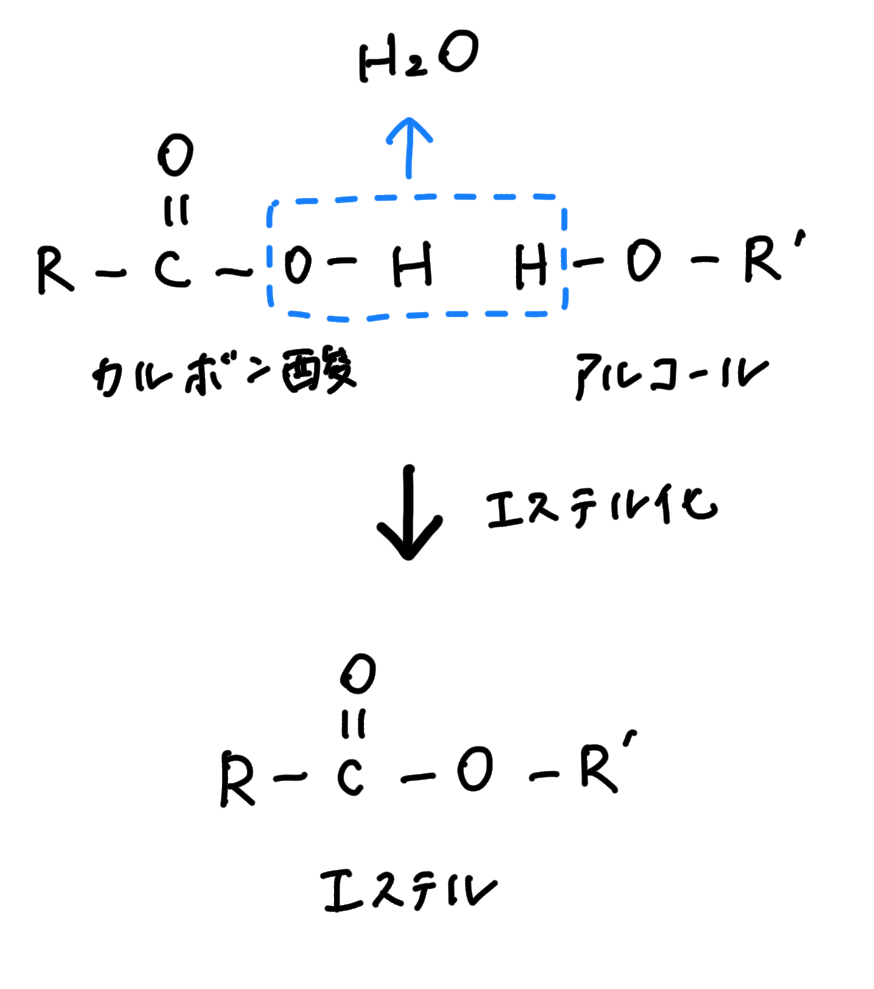

エステル化とは、カルボン酸(–COOH)とアルコールが反応し、エステル(–COO–)と水(H₂O)を生成する化学反応です。

ペクチンの場合、ガラクツロン酸のカルボキシル基(–COOH)が、アルコール由来のメトキシル基(–OCH₃)と反応して、メチルエステル(–COOCH₃)と水が生成されます。

この反応は、エステルと水が存在する状態の方がエネルギー的に安定であるために進行します。

専門的な化学反応機構はここでは省略しますが、厳密には、H⁺が触媒として関わり、中間体を経て進行する反応です。

ハイメトキシルペクチン(High Methoxyl Pectin:HMペクチン)

エステル化度が50%以上で、多くのカルボキシル基がメチルエステル化(–COOCH₃)されています。

ハイメトキシルペクチンは、次の3つの理由により、酸性と高糖条件で水素結合を中心としたゲル化が起こります。

①糖の存在:糖分子には多数の–OH基(ヒドロキシ基)が存在しています。

糖の–OH基が水と水素結合して水和されるため、水が糖に優先的に結びつきます。

その結果、ペクチンは水と結びつきにくくなり、ペクチン同士が近づきやすくなります。

②酸性条件:酸性下ではH⁺が多く存在するため、エステル化していないカルボキシル基(–COOH)が–COO⁻に電離しにくくなります。

これにより、カルボキシ基はそのまま存在し、ペクチン分子間で負電荷による反発が抑えられ、分子同士が接近しやすくなります。

③メチルエステルは電気的に中性:–COOCH₃(メチルエステル)は電荷を持たず極性が低いため、水との親和性が低く、水を避けて集まりやすくなる傾向があります。

以上の3つの理由などにより、近づいたペクチン分子同士は、多数存在する–OH基によって水素結合が形成され、ネットワーク構造(ゲル)が作られます。

ローメトキシルペクチン(Low Methoxyl Pectin:LMペクチン)

エステル化度が50%未満なので、カルボキシル基(–COOH)が多く残っています。

カルボキシル基は–COO⁻の方が共鳴構造により安定しているので、水中でH⁺を放出して–COO⁻に電離しやすい性質があります。

そのため、ゲル状にするためにはCa²⁺(カルシウムイオン)のような2価の陽イオンが使われます。

その仕組みは、–COO⁻が、Ca²⁺と静電気的に架橋し、ペクチン同士をつなぐことでゲル構造を形成します。

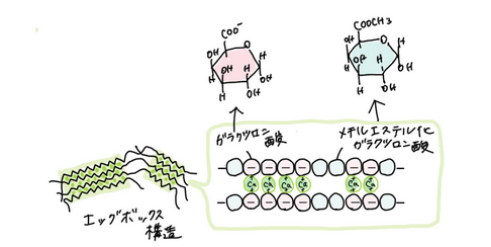

このゲル化モデルはエッグボックスモデルと呼ばれています。

LMペクチンとカルシウム塩の組み合わせ

こちらの特許では、LMペクチンとカルシウム塩の組み合わせによって、再凝集性に優れ、離水が少なく、すべりの良いゼリーが実現されています。

カルシウム塩(乳酸カルシウムなど)は水に溶けてCa²⁺を放出する化合物であり、このCa²⁺がLMペクチン中の–COO⁻基とイオン架橋して強いネットワークを形成します。

イオン架橋は水素結合より結合力が強いため、ゼリーが一度崩れても再び結びついてまとまりやすく、再凝集性を持ちます。

さらに、架橋点が多く構造が安定していることで網目内に水分子が保持されやすく、離水を防ぎます。

適度な水分を含みながらなめらかなゲル構造が保たれることで、摩擦が少なく、口腔内でのすべり性も高くなり、べたつき感のない飲み込みやすいゼリー飲料の提供ができるのです。

おわりに

今回、職場でサンプルを試したゼリー飲料をご紹介しました。

交互嚥下のサポートとして活用できるだけでなく、嚥下機能が低下した方の水分補給にも役立つと感じました。

某アイスのようなユニークな容器が特徴的で、好みは分かれるかもしれませんが、水分摂取が進まない方にとっては試してみる価値のある製品です。

こういったゼリー飲料は、似ているようでも、加工方法によって飲み込みやすさには差があります。現場での使用感と特許に示された工夫を照らし合わせることで、その違いが明確になりました。

現在、このような看護師としての現場の視点と、特許への知見を活かした情報発信とともに、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご興味のある方はお気軽に、こちらよりお問い合わせください。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

掲載している事例や個人情報は、守秘義務を遵守し、特定されないよう配慮しています。

参照

マクマリー『マクマリー有機化学 第8版』、東京化学同人、2012年

卜部吉庸『化学の新研究』、三省堂、2019年

青山寿昭『まるごと図解 摂食嚥下ケア』、照林社、2017年

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/dl/gaikyouR6.pdf