前回の記事『半固形栄養という選択①』では、投与前から半固形化されている栄養剤について解説しました。

今回はその続きとして、液体で投与され、胃の中でゲル化するタイプの仕組みを取り上げます。

2025年8月10日のシルバー産業新聞では、森永乳業から「わのか」という胃内ゲル化型の製品が発売されたと報じられました。

このようなタイプの製品自体は前からあるのですが、新しい製品が改めて発売されたことを考えると、経管投与用の製品は今もある程度の需要があるのでしょう。

この記事では、こういった製品に関連する特許明細書の内容をベースに、胃内でゲル化する仕組みを解説していきます。

なお、本記事は筆者個人の見解・調査に基づいた内容です。

内容の正確性を保証するものではなく、紹介する製品の購入・使用は必ずご自身の判断と責任で行ってください。

また、記事中の製品リンクにはアフィリエイトを含む場合があります(PR)。

本記事の英語版はこちら→Semisolid Enteral Nutrition②: How Intragastric Gelation Works

経管栄養の問題点

経管栄養とは、以前の記事でも解説したように、高齢や疾患によって経口摂取が難しくなった場合に選択される栄養補給方法です。

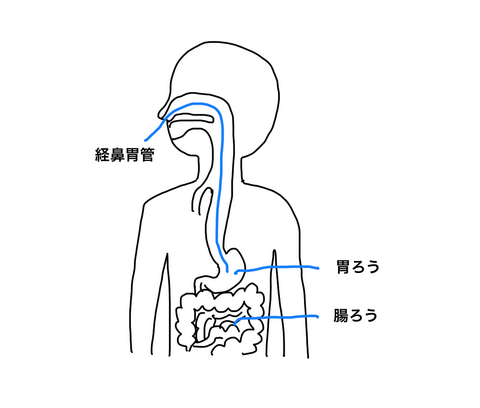

経鼻胃管や胃ろうなどのチューブを通して流動食(栄養剤)を投与し、消化管を利用してできるだけ生理的な形に近い栄養補給を行うことができます。

しかし一方で、以下のような課題があるとも言われています。

- 誤嚥性肺炎:胃の内容物が逆流し、気道に入ると誤嚥性肺炎のリスクとなります。

- 下痢:高エネルギー栄養剤は浸透圧が高いため、そのまま速いスピードで小腸に入ると、腸管内に水分が引き込まれ下痢につながることがあります。

- 褥瘡のリスク:投与に時間がかかるため、同じ体位が長時間続き、褥瘡リスクが高まる場合があります。

半固形栄養

上記のような課題に対する解決策の一つとして、半固形栄養を使用する方法があります。

液体と固体の中間にあたる半固形の栄養剤は、液体よりも粘度が高いため、胃食道逆流が起こりにくくなると考えられています。

さらに、粘度が高いことで腸へ急に流れ込まず、吸収が比較的穏やかになり、下痢のリスクを軽減しやすいとされています。

ただし、前回の記事でご紹介した「投与前から半固形状になっているタイプ」では、粘度が高いため細い経鼻胃管では投与が難しくなります。

そのようなときに選択肢となるのが、液体で投与し、胃の中でゲル状へと変化するタイプです。

冒頭でご紹介した森永乳業の「わのか」のように、このような仕組みを持つ製品はこれまでも開発されてきているようです。

クリニコ わのか 和の奏 0.6 アセプバッグ 300kcal 500mL×16 【栄養】送料無料

クリニコ わのか 和の奏 0.8 アセプバッグ 400kcal 500mL×16 【栄養】送料無料

今回新たに発売されたことから、胃内でゲル化するタイプは、半固形状のメリットを細いチューブでも活かせる栄養剤として注目されているのではないかと思います。

こちらの製品は、チューブをそのまま取り付けて吊るし投与できる経管栄養専用の製品です。

個人的には、今後は経管栄養の選択肢は減り、高カロリー栄養剤は「口からもおいしく飲めて、経管投与にも使える」タイプが主流になると考えていました。

そのため、今回こうした新製品が発売されたことには少し驚いています。

では、実際に胃の中でゲル化するとはどのような仕組みなのでしょうか。

『わのか』と関連しているかはわかりませんが、森永乳業が出願している特許を参考に、そのメカニズムを解説していきます

胃内でゲル化する栄養組成物の特許

公開番号:特開2023-105115

(P2023-105115A)

公開日:令和5年7月28日(2023.7.28)

発明の名称:栄養組成物

出願人:森永乳業株式会社

従来の問題点

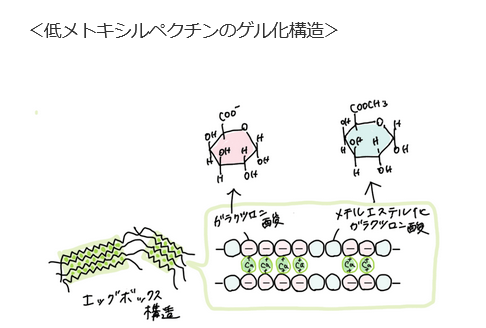

液体の栄養剤を胃内で増粘させる一般的な方法は、低メトキシルペクチンやアルギン酸といった多糖類と、不溶性Ca塩を組み合わせるものです。

そのメカニズムは、

不溶性Ca塩が胃内の酸性条件下で電離してCa²⁺を放出

→Ca²⁺が低メトキシルペクチンやアルギン酸の–COO⁻基と結合して、「エッグボックス構造」を形成することでゲル化が起こる、

というものです。

(低メトキシルペクチンのゲル化についてはこちらの記事でも触れています。→交互嚥下や水分補給にも最適『アイソトニックゼリー』)

この方法により胃内でゲル化させることができますが、その際に以下の問題があります。

●乳化が不安定: 乳化が安定していないと、ゲルが凝集してしまいます。

すると製品中の栄養成分が不均一になり、吸収など栄養学上の問題が生じてしまいます。

●胃酸の分泌の低下: 高齢者では胃酸分泌が低下しており、胃酸との速やかな反応が起きず、十分にゲル化しない可能性があります。

その結果、逆流などの液体栄養の問題は解決しないままとなってしまいます。

つまり、ただ胃内でゲル状になればよいのではなく、

乳化状態が安定してゲルが均一に分散していること、

少ない胃酸でも増粘しやすいこと、

が求められていました。

解決策

ここで登場するのが、カゼイン+油、多糖類+不溶性Ca塩 を組み合わせた工夫です。

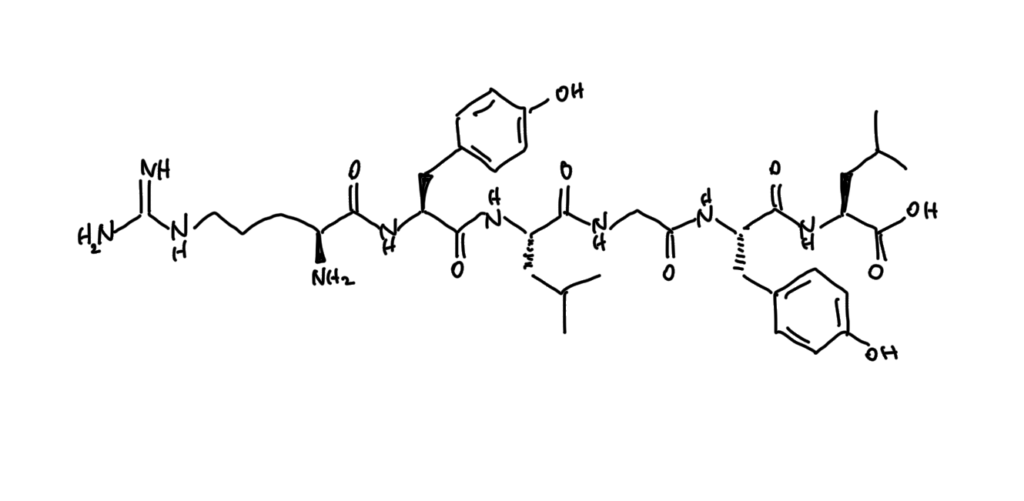

カゼイン

<α‐カゼイン>

カゼインは酸性条件下で等電点(分子全体の正負の電荷が釣り合った状態)に近づきます。

酸性ではH⁺が多く存在するため、この変化が起こります。

例えば、分子に含まれるカルボキシル基(–COOH)は、中性付近では–COO⁻として負に帯電していますが、酸性ではH⁺を受け取って–COOHに戻り、負電荷が減少します。

このような反応などにより分子間の反発力が弱まり、カゼイン同士が近づいて凝集します。

その結果、液全体の流れが抑えられ、粘性(とろみ)が増すようになります。

カゼイン+油

栄養剤には中鎖脂肪酸トリグリセリドなどの油脂が配合されています。

カゼインは親水性の部分と疎水性の部分両方を持つため、界面活性剤のように油滴の表面を囲み、油を分散させる働きをします。

酸によってカゼインが凝集して粘性を生み出しつつ、油を分散させる作用も働くため、だまにならず乳化状態を保つことができます。

多糖類+不溶性Ca塩

さらにここに、従来から利用されてきた 低メトキシルペクチンやアルギン酸と不溶性Ca塩の組み合わせ が加わります。

不溶性Ca塩は胃内の酸性条件でCa²⁺を放出し、Ca²⁺が多糖類の‐COO⁻部分と結合して「エッグボックス構造」を形成し、胃内でさらに粘性を高めることができます。

この仕組みにカゼインを組み合わせた増粘効果で、胃酸が少ない場合でも安定したとろみを実現できるよう設計されています。

従来はとろみが不均一になってしまうことが課題でしたが、この特許では乳化作用を組み合わせることで、均一に分散した状態になる工夫がなされています。

『わのか』の製品説明ページでは、

カゼインが豆腐のように固まり、ペクチンがゲルのようになることで「ダブルの増粘効果」を発揮する、

と紹介されているため、今回ご紹介した特許と同じようなメカニズムで設計されているのではないかと考えます。

おわりに

私が現場で経管栄養を実施している対象者の多くは、寝たきりに近く、自発的に話したり活動したりすることが難しい方です。

そのような方を看護する上で、私は「できるだけ安楽に過ごせること」を大切にしています。

その中で、半固形状の栄養剤は、誤嚥や下痢のリスクを減らし苦痛の軽減につながる選択肢のひとつだと思います。

また、経管栄養は「楽しみ」でもある食べることに代わるものでもあるため、少しでも楽しみの要素を残せないか…と考えることもあります。

例えば、口の中に食べ物の味が広がるような仕組みができたらいいのに、とドラえもんの世界を想像してみたりもします。

それは難しいとしても、『わのか』のパッケージは「和」をイメージした草木や藤の花のような落ち着きのある色合いで、見た目が楽しめる点が個人的にはとても良いと感じました。

私見としては、経管栄養は今後減少していくと考えていますが、新しい製品が登場していることからも、現場ではまだ一定の需要もありそうです。

「半固形タイプ」と「胃内でゲル化するタイプ」、それぞれの特徴を理解しながら活用していくことで、本人の安楽や現場での支えにつながるのではないでしょうか。

現在、このような看護師としての現場の視点と、特許への知見を活かした情報発信とともに、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご関心のある方はブログ内フォームからお気軽にご連絡ください。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

製品の購入や使用はご自身の判断と責任でお願いいたします。

参照

食品開発ラボ https://shokulab.unitecfoods.co.jp/

多糖類.com https://www.tatourui.com/

森永乳業クリニコ https://www.clinico.co.jp/products/variable-viscosity/wanoka8.html

森永乳業株式会社、栄養組成物 特開2023-105115(2023年7月28日公開)

坂井建雄『解剖生理学』、 医学書院 、2010

マクマリー『マクマリー有機化学 第8版』、東京化学同人、2012年

卜部吉庸『化学の新研究』、三省堂、2019年