今年はいつまでも暑かったですが、肌寒さを感じる季節になってきましたね。

寒くなってくると、シャワーだけではなく、ゆっくりお湯につかりたくなる方も多いのではないでしょうか。

医療や介護の現場では、治療や食事・排泄などの命を支えるケアが優先されることが多いため、入浴、特にお湯につかるということは優先度低く扱われがちです。

そして、介護が必要な方の場合には、外部サービスなど何かしらのサポートが必要となるため、毎日入浴したいと思っていても難しいのが現状です。

そのような中で、自宅のベッド上でお湯につかることを可能にする福祉用具があることをご存じでしょうか?

今回ご紹介する『介護用半身入浴装置』は、ベッド上での入浴を可能にするために開発され、「もっとお風呂に入りたい」「入れてあげたい」という、ご本人とご家族の願いをかなえることを目指した製品です。

この記事では、入浴の効果、在宅での入浴の現状、『介護用半身入浴装置』について実際の特許の内容をもとにその特徴をお伝えしていきます。

入浴の効果

生活行為としての目的

入浴は、身体を清潔に保つための基本的な生活行為です。

皮膚表面の汚れや汗を洗い流すことで感染リスクを減らし、皮膚の健康を守るだけでなく、清潔であることは本人の爽快感にもつながります。

また、ご本人が清潔な状態でいることは、介護する側にとっても快適なケア環境を保つことにつながります。

心理的効果と文化的価値

入浴の効果は、清潔保持だけにとどまりません。

温かいお湯につかることで心身がリラックスし、疲労回復やよい眠りにもつながります。

特に日本では古くから温泉や銭湯の文化が根付いており、高齢の方の中には入浴を「交流の場」として大切にしている方も多くいます。

近年ではスーパー銭湯なども世代を問わず人気を集めており、入浴は今なお多くの人にとって生活の中の楽しみや癒やしの時間として位置づけられています。

身体への具体的な作用

入浴は、清潔保持や心理的効果に加え、身体機能にも直接的な作用をもたらします。

主な作用は次の3つです。

① 温熱作用

お湯に浸かることで毛細血管が拡張し、血液循環が促進されます。

この働きは血圧の変動や発汗を促すきっかけにもなります。

② 静水圧作用

体の表面にかかる水圧によって静脈が圧迫され、血流量が増加し循環が促進され、横隔膜も押し上げられます。

しっかりと湯につかったときに呼吸がやや苦しく感じられるのはこの作用によるものです。

③ 浮力作用

お湯の中では、押しのけた水の分だけ上向きの力(浮力)が働きます。

そのため体が軽く感じられ、筋肉や関節への負担が軽減されるため、動きやすくなるとされています。

一方で、シャワー浴で得られるのは主に温熱作用に限られます。

湯につかる場合と比べると作用がやや弱く、「お風呂に入った」という満足感を感じにくいこともありますが、心臓や呼吸器への負担が少ないという利点もあります。

在宅における入浴

入浴時のリスク

在宅での入浴は、慣れた環境でリラックスできる一方で、安全面で注意が必要な場面も多くあります。

特に、浴室の構造や介助環境が限られる自宅では、入浴は転倒や溺水などの重大な事故につながるリスクが高まります。

例えば、濡れた床や石鹸によって滑りやすくなる浴室では、転倒が起こりやすく、裸で支えにくいため介護者も一緒に転んでしまう危険があります。

また、温度差による血圧変動で意識を失い、溺水につながることもあります。

冬場に多い「ヒートショック」は溺水の主な原因であり、厚生労働省によれば、高齢者の浴槽内での溺死・溺水による死亡者数は交通事故の約2倍に上るとされています。

実際、自宅で入浴介助をしているご家族からは、「転倒や溺れが怖くて力が入り、とても疲れる」といった声も聞かれます。

入浴介助サービス

高齢者や身体が不自由な方の入浴は、自宅だけで行うのが難しく、介護・医療サービスを利用することが一般的です。

〇デイサービス:

入浴介助を目的に利用されることも多く、比較的元気な方が利用されています。

寝たまま入浴できる「寝浴」設備を備えた施設もあり、介護度が高い方が利用されていることもあります。

〇訪問看護:

自宅の浴室でのシャワー浴など、看護師が必要に応じて介助や見守りを行います。

体調変化への対応が可能で、医療的管理のもと安心して利用できます。

〇訪問入浴:

看護師1名と介護職2名が専用浴槽を自宅に持ち込み、基本的にベッド上での生活されている方でもお湯につかれるサービスです。

自宅で安全面に配慮しながら、身体を温める本格的な入浴ができます。

在宅入浴の課題

以上のことから、在宅での入浴には安全面・体力面・費用面などの課題があることがわかります。

〇事故のリスク:

入浴は命に関わる事故が起こりやすく、介助者にも転倒や負傷の危険が伴います。

〇介護負担の大きさ:

入浴介助には体力が必要で、特に老老介護では、「とてもお風呂には入れれない」という声も多く聞かれます。

〇回数の制限:

介護保険では、要介護度ごとに利用限度額が定められており、限度額内でサービスを組み合わせるため、入浴回数は制限されてしまいます。

また、介護保険が適用されない小児や成人の場合は、障害者総合支援法に基づくサービスが利用できますが、こちらも支給時間数の範囲内での利用となるため、回数や時間には上限があります。

〇費用負担:

入浴介助サービスには自己負担が発生します。

デイサービスでは1回あたり約400〜1,000円、訪問看護で約800〜1,200円、訪問入浴で約1,000〜1,300円が目安です。(1割負担の場合)

所得によっては2〜3割負担となり、実費利用の場合にはさらに高額になります。

そのため、費用面から回数を制限せざるを得ないことも多くあります。

〇時間の制約:

日本では夜に入浴する人が多い一方で、入浴サービスが利用できるのは主に日中です。

これは、スタッフの勤務体制が日中中心であるためです。

そのため夜間の入浴を好む方にとっては、生活リズムや満足感に影響する場合があります。

介護用半身浴入浴装置

介護用半身入浴装置とは

在宅での入浴を支援するために開発された福祉用具の中でも、『介護用半身入浴装置』は、ベッド上でそのまま入浴することを可能にした画期的な装置です。

大きな防水シートとコの字型の外枠を組み合わせることで、ベッド上に簡易浴槽を作り出すことができます。

出典:ベッド上で入浴企画(株)公式HP(許可を得て引用)

先日参加した国際福祉機器展でこの製品を初めて知り、これは在宅入浴の課題を解決してくれるかもしれない!と感じました。

こちらの装置は、ベッド上入浴企画(株)によって開発されており、既にいくつかの関連特許が出願されています。

以下では、公開されている2つの特許の内容ももとにして、装置の構造上の工夫とその特徴について解説します。

【公開番号】特開2012-35049(P2012-35049A)

【発明の名称】介護用半身入浴装置

【特許番号】特許第7016999号(P7016999)

【発明の名称】介護用半身入浴装置の浴槽フレーム

公式HP→ベッド上で入浴企画 株式会社

従来型入浴装置の課題

「介護用半身入浴装置」の開発者である夏目三郎さんによると、ご家族が入院した際にタオルでの体拭きを見て、ベッド上で入浴できないか、と思ったことが開発のきかっけとのことです。

まず、開発の背景として、従来の介護用入浴装置には、いくつかの課題がありました。

〇大型で重い構造

全身を覆う浴槽型の装置は、本体が重く、設置や移動が困難です。

また、寝たまま全身を湯につけると、浮力によって体が浮き上がり、不安定になってしまうという問題もあります。

〇組み立て・分解の手間と高コスト

浴槽の組み立てや分解・準備や片付けに時間がかかることで、介護者と利用者にも負担となります。

さらに、浴槽が大きく複雑であるほど、製造コストも高くなります。

〇防水シート構造のリスク

防水シートを使用する方法では、水圧や波の振動が直接シートにかかり、破れるリスクがあります。

そのため、専用テープ付きなど強度の高いシートを使用する必要があり、コスト増につながります。

また、防水シートの上に体を乗せると、体動によりシートがずれやすく、不安定になることもあります。

安全性確保のために頭部をお湯より高く保とうとすると、喉の部分が圧迫され、利用者にとって苦痛な姿勢となる場合もあります。

〇介助の難しさ

以上のような課題により、介護者が一人で安全かつ簡単に入浴介助を行うことは難しいことが問題となっていました。

構造の工夫

軽量な浴槽構造

お湯をためるという行為は、それだけで大きな水圧がかかります。

そのため、通常の浴槽は水圧に耐えられるよう、硬くて重い素材で四方を囲う構造になっています。

しかし、持ち運んでベッド上で使用するためには、軽く扱いやすいことが求められます。

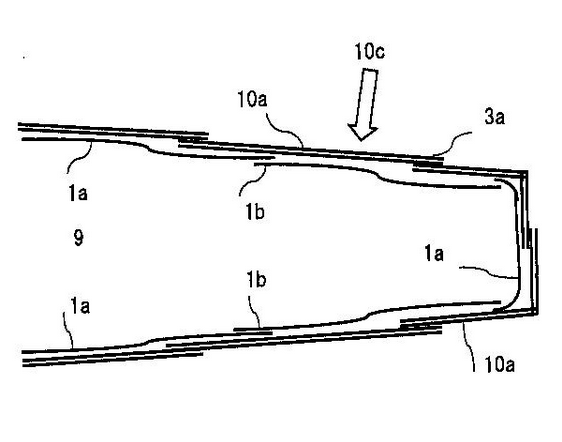

そこでこちらの浴槽板は、すべてを硬い素材で作るのではなく、強度のあるフレーム(アルミ)を骨格とし、その内側を補強シートがついている構造となっています。

使用の際には防水シートを敷き、その外枠としてフレームの骨組みと、補強シートが面で浴槽シート全体を支えることで、軽量でありながら、お湯をためた際にも形状を安定して保てるよう設計されています。

装置全体が硬く重い素材ではないため、介護者一人でも持ち運び・設置ができます。

さらに、浴槽シート部分は専用品ではなく、市販の防水シートを使用可能という点も大きな利点です。

これによりコストを抑えつつ、必要に応じて交換や洗浄が容易になっています。

出典:ベッド上で入浴企画(株)公式HP(許可を得て引用)

水圧を抑える仕組み

お湯をためると、浴槽シート全体に下方向や横方向から水圧が均等にかかります。

これは静水圧と呼ばれ、深くためるほど水圧は強くなります。

さらに利用者が体を動かしたり、洗ったりすると、波や揺れによって、浴槽シートにはより大きな力が加わります。

もし浴槽シートだけでこの圧力を受け止めようとすると、ビニール袋のように膨らみ、力が集中して破れてお湯が漏れるおそれがあります。

こちらの浴槽板は、コの字型にちょうど体を囲えるサイズであり、半身浴に必要な水量が少なくてすむ構造ではありますが、フレームに取り付けられた補強シートが面全体でシートにかかる水の力を分散させます。

補強シートが水圧を横方向へ逃がすことで、力が一部分に集中せず、フレーム全体に均等に伝わるように設計されています。

フレームはその力を受け止め、設置されているベッド面へと伝えることで全体として安定します。

また、この補強シートは一枚ではなく、端部が重なるように分割して配置されており、つなぎ目部分にすき間ができにくくなっています。

出典:特許第7016999号 図より引用

すき間に水の力が集中するのを防ぐことで、シートの膨らみや破れを防ぎ、軽量でありながらも、お湯をためた際の水圧に配慮した設計となっています。

使用時のメリット

ここまで紹介した構造の工夫は、従来の装置の問題点や在宅入浴における課題の解決につながっています。

〇ベッド上に直接設置できるるため、寝たままで移乗せず入浴できます。

〇軽量・分割可能な構造により持ち運びが簡単で、保管も場所を取りません。

〇半身浴に必要な最小限の湯量で済むため、お湯の入れ替えも短時間で行うことができます。

〇1人で介助ができるため、家族での入浴介助が可能です。

〇災害時の避難所などでも入浴ができます。

〇入浴のタイミングや回数を家族や利用者の都合で決めることができます。

〇自宅で個人用に使用することができるため、感染リスクの不安を軽減できます。

使用方法

介護用半身入浴装置の使い方は、基本的にベッドの上で完結します。

浴槽をセットするのに2分、給・排水に2分とされており、手順に沿って準備から片付けまで行いやすい構造になっています。

まず、患者さんが横になった状態で浴槽シート(市販品)を敷き込みます。

その上に、浴槽板をセットし、シートの端をフレームに沿わせるようにして浴槽の形を作ります。

背もたれ側を少し起こすことで、上半身が安定した姿勢となり、無理のない体勢で入浴できます。

↓

続いて、お湯をためます。

半身浴に必要な湯量は30〜50Lほどと少なく、洗面台からシャワーホースを使用するかポリタンクなどから短時間で注水が可能です。

↓

お湯がたまったら、体を洗ったり、保温カバー(市販品)をかけて温まったりして入浴を楽しむことができます。

↓

入浴後は、排水ポンプを使用してお湯を抜き、浴槽シートを取り外して清拭します。

シートは一枚ものであるため、洗浄・乾燥も簡単に行えます。

※詳しい使い方はこちら→ベッド上で入浴企画(株)公式HPにて動画説明があります。

おわりに

制度上の制限だけでなく、入浴は生きるために不可欠な行為ではないため、どうしても後回しにされがちなケアの一つです。

しかし、だからこそ、実際に介護をしているご家族にとって「お風呂に入れてあげたい」という思いはとても強いものです。

特に生活に介助が必要なお子さんをお持ちの方や、寝たきりのご家族を介護している方の中には、

「もっと自宅でお風呂に入れてあげたい」と願いながらも、制度・費用・労力の問題で実現が難しいケースが多くあります。

私自身も、介護者が「デイサービスで入浴してきても、夜は冷えるから」と頑張って自宅で入浴介助をしていた姿を見たことがあります。

それだけ、入浴という行為には、清潔にするという目的を超えた、家族思いやりやぬくもりを分かち合う時間としての価値があるのだと思います。

先日参加した福祉用具の展示会ではセンサー技術やAIを活用したハイテク機器が数多く出展されていましたが、ベッドの上をそのまま入浴環境へと変えるシンプルな製品は、家庭でのケアにおいてむしろ大きな価値を持つのではないでしょうか。

在宅療養が増加している中で、自宅で取り入れやすく、ご本人とご家族に快適さと満足感を感じられる“あたたかい技術”として大きな可能性を感じます。

私自身も、今後実際に使用して、看護師としての視点も含めて必要とする方々に広めていけたらと思っています。

※現在、公式サイトには地域限定で貸し出し可能との記載があります。

入手方法や価格の詳細については、ベッド上での入浴企画(株)公式HPよりお問い合わせください。

※本記事は筆者が調査・解釈した内容をもとに執筆しており、正確性を保証するものではありません。

掲載している製品画像および特許技術の引用については、ベッド上での入浴企画(株)より掲載許可を得ております。

参照

『新訂版 看護技術ベーシックス 第2版』藤野彰子・長谷部佳子・間瀬由紀(編),サイオ出版,2017年.

特開2012-35049「介護用半身入浴装置」(ベッド上で入浴企画(株))

特許第7016999号「介護用半身入浴装置の浴槽フレーム」(ベッド上で入浴企画(株))

ベッド上での入浴企画(株) https://kaigonyuyoku-bed.jimdofree.com/

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii04/deth18.html?utm_source=chatgpt.com