今回は、高カリウム血症治療に用いられるカルシウムポリスチレンスルホン酸(一般名、以下Ca型イオン交換樹脂)/製品名:カリメート を服用している利用者さんのケースについてご紹介します。

この方はほとんど臥床状態にある、いわゆる寝たきりに近い状態なのですが、薬の内服を始めたところ、便がカチカチに硬く排便が困難になっていまいました。

便秘はこの薬の副作用として報告がありますが、この方の症状はとてもひどいケースでした。(個別例であり、症状の程度には個人差があります)

このケースをきっかけに、薬の作用機序の理解しながら便の性状に影響し得る要因を整理したいと思います。

この記事では高カリウム血症、カリメートの作用機序と便秘との関連について解説していきます。

なお本記事は筆者の個人的な見解や調査に基づいた内容です。

正確性・完全性を保証するものではなく、特定製品の宣伝や推奨を目的とするものでもありません。

内容の利用は必ずご自身の判断と責任でお願いいたします。

本記事の英語版はこちら→Why Calimate May Cause Constipation?

高カリウム血症

カリウムとは

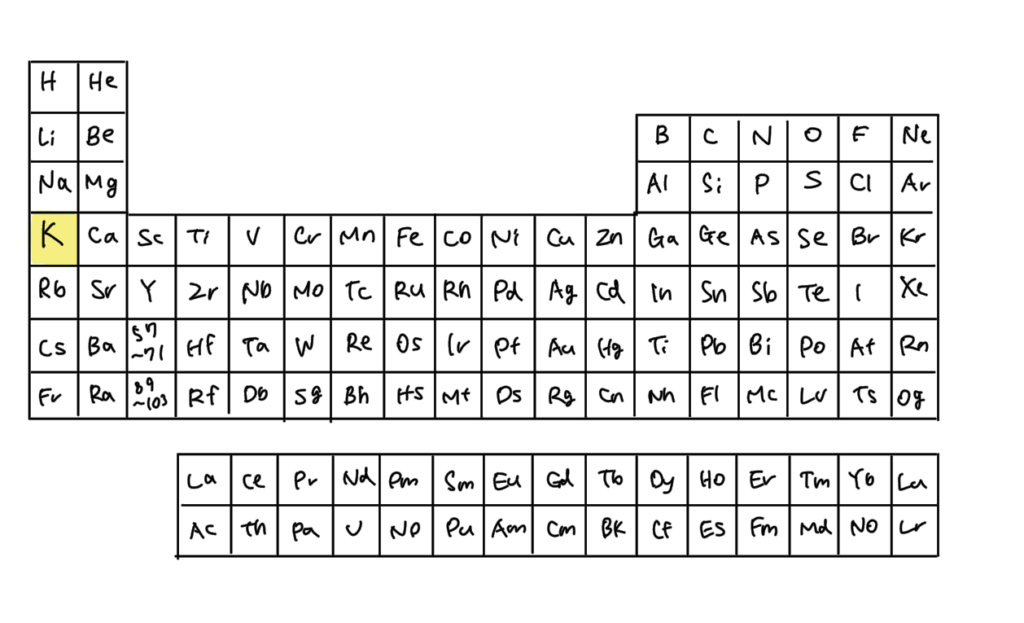

カリウム(K)は、周期表の第1族・アルカリ金属です。

最外殻に電子を1つ持ち、その電子失って安定した閉殻となるため、陽イオンになりやすい性質を持っています。

塩としてよく知られているナトリウム(Na)も同じアルカリ金属の仲間です。

体内では、カリウムイオン(K⁺)として存在し細胞内液に豊富に含まれており、細胞外液に多いナトリウムイオン(Na⁺)とバランスを取りながら、細胞の正常な機能を維持しています。

高カリウム血症の定義

高カリウム血症は、一般に血清カリウム値が約3.5〜5.0 mEq/Lの範囲を超えて高値となった状態を指します。(施設や文献により基準はわずかに異なることがあります)

カリウム濃度は、3.5〜5.0mEq/Lの狭い範囲内で調整されています。

mEq(ミリイクイバレント)は、mgのように単純な重さを表す単位ではありません。

イオンは種類ごとに重さや電荷の強さが異なるため、mEqは重さや数だけでなく「電荷の強さ」も考慮した単位です。

電解質に使われる単位で、絶えず化学反応が起きている体内でどれくらいの影響を与えるのかを示しています。

原因・症状

高カリウム血症の原因はさまざまですが、腎不全に伴って発生するケースが多くみられます。

腎臓は血液をろ過し、老廃物や余分な電解質を尿として排出することで、体のバランスを保つ働きをしています。

しかし、腎機能が低下するとカリウム(K⁺)の排泄が十分に行われず、血中カリウム濃度が上昇しやすくなります。

高カリウム血症は重症化すると不整脈や心停止のリスクが高まるため、迅速な診断や対応が必要です。

そのため、特に腎不全の患者はカリウムの摂取量を厳密に管理しなければなりません。

カリウム製剤の誤投与による医療事故も起きており、看護師など多職種の違う目で指示内容がおかしくないか確認し、事故を防ぐ投与方法の院内ルールが存在するのが普通です。

高カリウム血症と心臓の働きの関係

膜電位と活動電位

ここで、高カリウム血症がなぜ不整脈や心停止につながるのか、神経や細胞レベルのメカニズムを詳しく説明します。

神経は体の中の情報伝達の通り道で、感覚の受け取りや運動の命令、内臓の働きの調整など、情報の伝達を電気信号で行っています。

この電気信号は、体内のイオンの動きによって生じます。

そして電気信号のやり取りは、無数に並ぶ神経細胞の電荷の変化によって行われ、これを「興奮」と呼びます。

興奮が次の細胞へと伝わることで、体のさまざまな機能が調整されています。

通常、細胞膜の内側はカリウムイオン(K⁺)が多く、外側はナトリウムイオン(Na⁺)が多くなっています。

その理由は、ナトリウム-カリウムポンプがNa⁺を細胞外へ、K⁺を細胞内へ能動輸送しているためです。

そして、K⁺はリークチャネルを通じて細胞外へ持続的に移動しやすく、その結果、細胞内がマイナスになります。

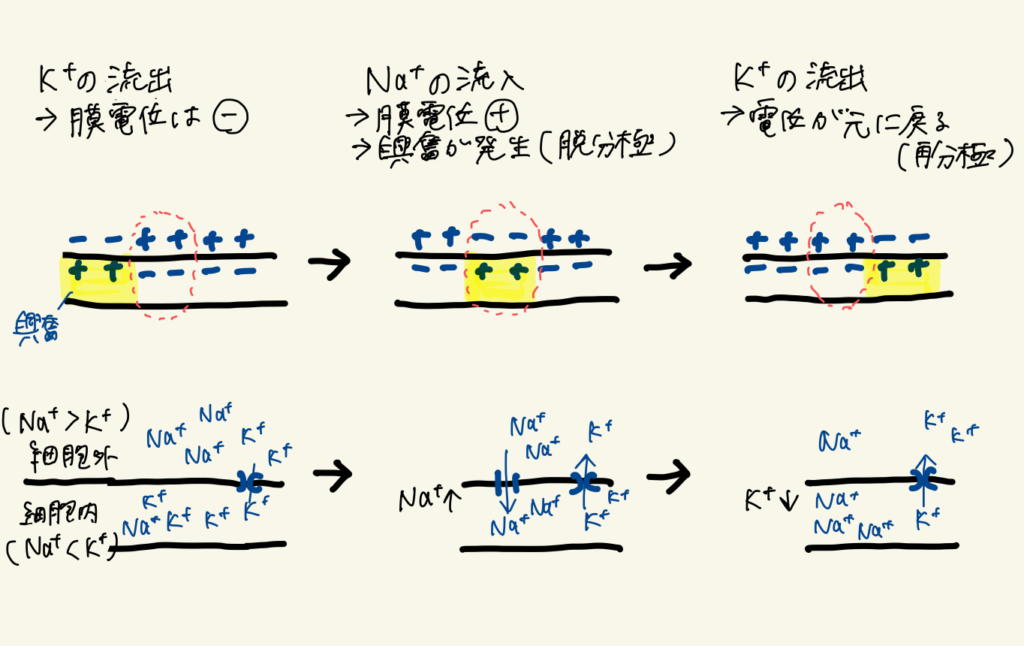

細胞内外の電位差を「膜電位」といい、この細胞内が外よりも負の電位を持つ状態を「分極している」と表現します。

分極している状態は、細胞が静止している段階です。

ここから心筋を動かすには、細胞を興奮させる必要があります。

この興奮は、何らかの刺激がきっかけで以下のように起こります。

Na⁺の透過性が上昇

→Na⁺が短時間に一気に細胞内へ移動し、膜電位が一時的にプラスへ変化(脱分極)

→すぐにK⁺が流出することで元のマイナスに戻る(再分極)

この膜電位の急激な変化を「活動電位」と呼び、これによって神経の信号が伝達され、心筋の収縮がコントロールされています。

膜の移動(ポンプやチャネル)関してはこちらで詳しく解説しています。→インスリンというホルモン

高カリウム血症の場合

では、高カリウム血症では、この仕組みがどのように変化するのでしょうか?

高カリウム血症では、細胞外のK⁺濃度が高くなることで、細胞内から外へのK⁺の移動が少なくなります。

結果細胞内のK⁺が増え、膜電位が通常よりもプラス寄りに傾きます。

心臓を動かしている心筋の興奮を起こすには、Na⁺が細胞内に入る必要があります。

しかし細胞内がいつもよりプラスに傾き細胞内外の電荷の差が減少すると、陽イオンであるNa⁺はあまり細胞内には移動しなくなります。

Na⁺の細胞内への流入速度が遅くなることで、心筋の興奮が起こりにくくなり、心筋の収縮が低下してしまい、最終的に心臓が停止してしまうことも起こり得るのです。

カリメートの作用機序

画像引用元:https://www.qlife.jp/meds/rx10710.html

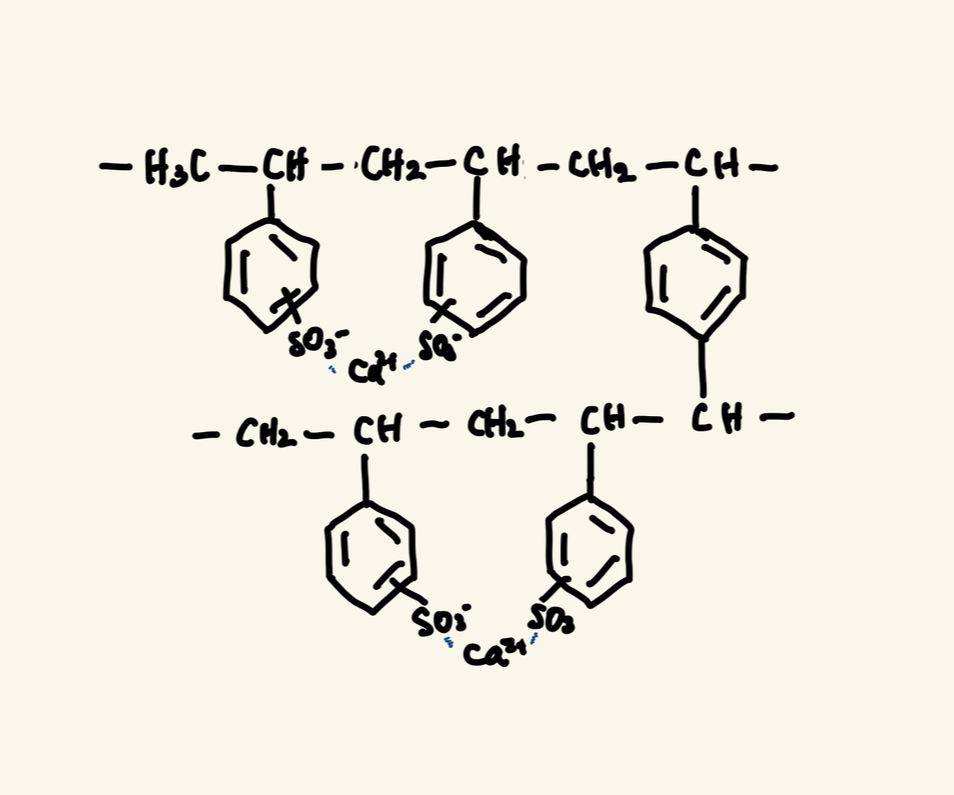

カリメートは、陽イオン交換樹脂に分類されるポリスチレンスルホン酸カルシウムが主成分です。

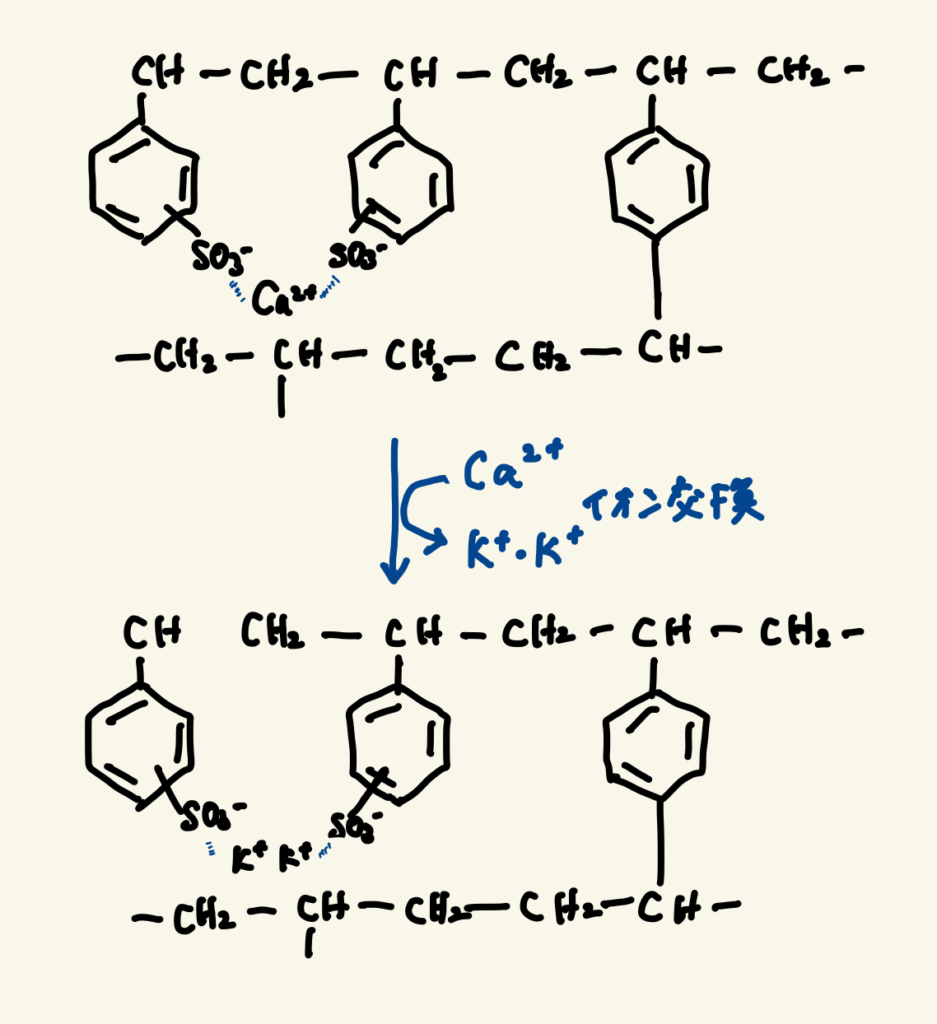

ポリスチレンスルホン酸カルシウムはイオン交換樹脂の性質を利用してカリウムを排泄しています。

イオン交換樹脂とは、自分の持っているイオンと、周囲のイオンを交換できる性質を持つ合成樹脂のことです。

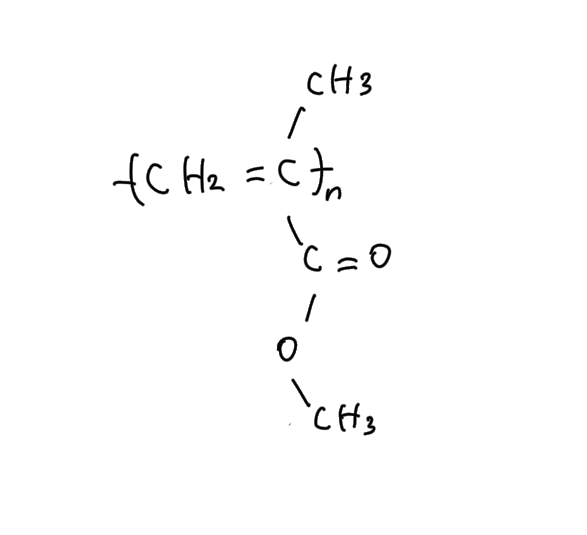

スチレンが重合したポリスチレンにスルホ基(–SO₃⁻)が結合し、一部が架橋されて網目構造を形成し、そのスルホ基がカルシウムイオン(Ca²⁺)とイオン結合しています。

それが腸内に到達しカリウムイオン(K⁺)が多い環境において、Ca²⁺とK⁺の交換が起こるように設計されています。

腸内のカリウムイオン(K⁺)を交換することでK⁺を吸着し、便とともに排出し、血中のカリウム濃度を下げる働きをしています。

スルホン酸塩の高カリウム治療薬として、ポリスチレンスルホン酸ナトリウムが主成分のケイキサレートという薬もあります。

これは、スルホ基にカルシウムではなくナトリウムが結合した構造となっており、カリメートを同じくイオン交換によってカリウムを体内から排出する働きがあります。

しかし、ナトリウムイオンとカリウムイオンを交換するため、腸内で放出されたナトリウムが体内に吸収され、高血圧などの循環器系に影響を及ぼす可能性があります。

便秘になるメカニズム

ここで今回のケースについて、なぜカリメート内服中に便秘になるのかを説明していきます。

実は、同じようにカリウムを吸着するポリスチレンスルホン酸ナトリウムでは便秘が起こりにくいと言われています。(便秘に関わる要因は他にもあり、ポリスチレンスルホン酸ナトリウムでも便秘は起こりえます。)

これにはナトリウムとカルシウムのどのような違いが関係しているのでしょうか?

ポリスチレンの骨格はスチレンを基にした炭化水素で構成されており疎水性であるため、便と混ざると、カリメートの疎水性が影響し便が水を含みにくくなると考えられます。

便に水分がなくなると硬くなり出しにくくなる、これが便秘の原因です。

スルホ基(–SO₃⁻)は水と相互作用しますが、ポリマー全体が固く、水を内部に取り込んで保持することができません。

カリメートは懸濁して内服しますが、実際水と混ぜると片栗粉のように沈殿することからもそれがわかります。

今回のケースでは、内服量が多かったこともあり、大量の薬が便と混ざって水を寄せつけにくなったことが、カチカチの便になった要因の一つとなった可能性があります。

ポリスチレンスルホン酸ナトリウムも基本構造は同じなのですが、こちらはカリウムイオンと交換してナトリウムイオンを放出します。

ナトリウムイオンは腸管内の浸透圧を上げ、水分が腸内に保持されやすくなるため、理論上は便の水分が保たれやすいと考えられます。(臨床的に“便秘になりにくい”と断定する根拠は限定的ではありますが。)

ナトリウムの働きはこちらの記事でも触れています。→『エレキソルト』でおいしく減塩

関連特許

以下の特許を読みました。

【公開番号】特開2004-149525(P2004-149525A)

【公開日】平成16年5月27日(2004.5.27)

【発明の名称】カリウムイオン吸着剤及びその製造方法、並びに高カリウム血症治療剤

従来の治療薬の問題点

●アクリル系吸着性イオン交換樹脂:アクリル樹脂に陽イオンを交換する官能基が付いている

アクリル樹脂は官能基が親水性のため、高膨潤性です。

カルボキシル基(-COOH)が、H⁺とK⁺を交換します。

メリット:水を含んで膨らむので、比表面積が大きくなり、体内でカリウムイオンとの接触面積が増えることで、より効率的にカリウムイオンを吸着することが期待されます。

デメリット:-COO⁻はカリウムイオンを吸着するアニオン性基となります。スルホ基(-SO₃⁻)は強酸性基でカリウムイオンと静電的に強く結合するため、スルホ基と比べるとカリウムの吸着力が弱くなります。

●ポリスチレンスルホン酸を主鎖とする陽イオン交換樹脂

こちらは前述したカリメートなどですね。

メリット:アニオン性基がスルホ基なので、静電気的に強くカリウムイオンを吸着する能力があります。

デメリット:スルホ基以外は疎水性で膨潤しにくいため、カリウムイオンとの接触面積が小さく、効果を得るためには服用量を増やす必要があります。

本発明について

この発明では、従来の問題を解決するために、スルホン酸塩を含むビニルモノマーと水溶性の架橋性モノマーを水性溶媒中で重合し、親水性の高いポリマーを合成しています。

これは、スルホン酸塩が強い静電気的な力でカリウムイオンを吸着しつつ、ポリマー全体が親水性を持ち、膨潤しやすい構造になるということです。

つまり、カリウムイオンを引き寄せる力は強く、しかも、水を含んで膨張することで比表面積が大きくなりカリウムイオンと接触する機会が増えるため、より効率的にカリウムが吸着できるようになります。

その結果、従来のポリスチレンスルホン酸カルシウムに比べて、服用量を抑えながら十分にカリウムを除去を目指す設計が示されています。

この特性は、水溶性の架橋性モノマーを組み合わせることで、ポリマーが網目構造を持ち、水を含みながらも溶解せず膨らんで、イオン交換の効果を発揮できるためだと考えられます。

この治療薬なら、カリメートのように便が硬くなるような便秘のリスクが低くなる可能性もあります。

おわりに

カリメートはポリスチレンスルホン酸カルシウムが主成分で、疎水性が高く膨潤しにくいため、便と混ざると水を含みにくくなり、便秘につながる場合があります。

調べた特許の吸着剤は、スルホン酸塩を含むビニルモノマーと水溶性の架橋性モノマーを用いることで、理論上はカリウムをより効果的に吸着でき、便秘のリスクも減らせるかもしれません。

今回、薬のメカニズムや特許について調べることで薬の新たな可能性や選択肢を考える機会にもなりました。

現在、このような看護師としての現場の視点と、特許への知見を活かした情報発信とともに、医療材料やケア用品の解説や技術記事の執筆、市場展開支援なども行っています。

ご関心のある方はブログ内フォームからご連絡ください。

※本記事の内容は参考情報であり、正確性を保証するものではありません。

ご利用にあたってはご自身の判断と責任でお願いいたします。

※掲載している事例や個人情報は、守秘義務を遵守し、特定されないよう配慮しています。

参照

特開2004-149525号, 「カリウムイオン吸着剤及びその製造方法、並びに高カリウム血症治療剤」, 2004年5月27日.

ガイトン AC, ホール JE. ガイトン生理学 原著第11版. 御手洗玄洋,(監訳). エルゼビア・ジャパン, 2010.

卜部吉康. 化学の新研究. 三省堂 ,2010.

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1e19.pdf

医学出版レジデント http://www.igaku.co.jp/resident/resident_1403.html